|

|

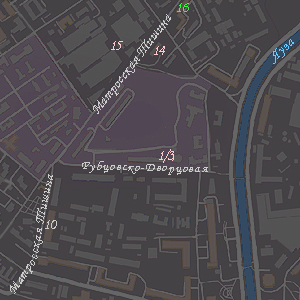

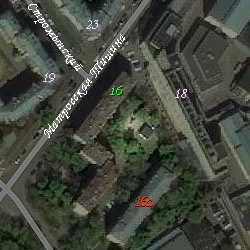

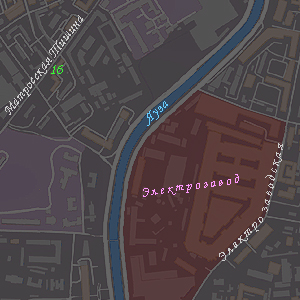

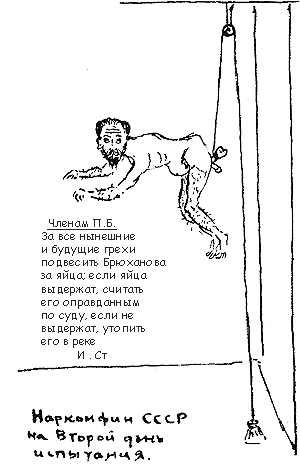

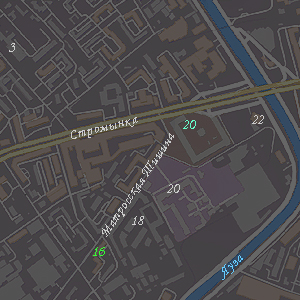

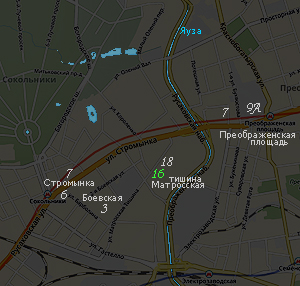

***  Но пора внести географическую ясность. Итак, если родильный дом находился на самой западной точке улицы, то всё вышеописанное до сих пор простиралось к востоку от него. За трамвайными путями и остановкой, к востоку от больницы, как мы теперь понимаем, на северной стороне улицы был СВАРЗ (Сокольнический вагоноремонтный завод, квартал 15). Ничем не примечательное место, за исключением того, что оно занимало большое пространство, и не только территориально, но и в нашем детском воображении, т.к. нас туда не пускали, а ужасно хотелось узнать, а что же находится за зеленым забором. Напротив СВАРЗа была и до сих пор существует еще одна больница (Рубцовско-Дворцовая ул., 1/3), на сей раз детская имени Русакова (ныне Детская городская клиническая больница Святого Владимира). Был такой большевик, врач-педиатр Иван Васильевич Русаков, погибший во время подавления Кронштадтского восстания, именем которого назвали не только вышеупомянутую больницу, но и главную магистральную улицу, соединяющую “Красносельское” и “Сокольническое” метро, профсоюзный клуб в самом начале Стромынки, около стадиона (менявшего неоднократно своё название), построенный в период расцвета конструктивизма одним из последователей Ля Курбазье и отличающийся невероятно плохой акустикой: выступавшие на сцене жаловались, что аплодисменты зрителей их оглушают. Именем Русакова были названы многие другие места и учреждения Сокольников. Почему Сокольники удостоились такой чести, я не знаю и неуверен, что кто-либо ещё это знает. Вообще, как и почему присваивались имена совершенно не понятно. Так например, на улице Короленко находился Центральный Кожно-Венерологический Институт имени Короленко, о котором я уже упоминал выше. Итак, венерологическая больница, которая находилась на той же стороне Матросской тишины, и её отделяли от казарм трамвайные пути, по которым ходил трамвай номер 12. Вот мы и добрались почти до середины улицы. Далее, опять-таки напротив СВАРЗа под 14-м номером, был склад пиломатериалов, который мы почему-то называли “дробиловкой”, хотя там ничего не дробили, а пилили брёвна. Так вот, на заборе этого склада мы любили сидеть и смотреть как деревья превращались в доски, а в войну ходили туда воровать дрова, так как центральное отопление не работало, а у всех в комнатах стояли чугунные печки-буржуйки, дрова к которым практически нельзя было достать. Сейчас там построили детскую поликлинику. Следующий дом за бывшей “дробиловкой” на южной стороне улицы был номер 16-ть, тот самый, куда принесла меня мама из родильного дома, и где мы жили в квартире номер 9-ть на пятом этаже.  С одной стороны от нашей комнаты была комната мужа и жены Капраловых, один сын которых Виталий, обманув военкомат, т.к. в 16-ть лет в армию не брали, попал на финскую войну, где и погиб вскоре. Второй же сын, попал в лагеря, кажется по политической статье, откуда уже никогда не вернулся.  С другой стороны жила семья Байдышевых: вечно дымящая папиросой тетя Настя, ее сын Юра, а потом и его многокурящая жена с их сыном, пахнущие мочой простыни которых, я имею ввиду Юру и его сына, вывешивались на балконе вплоть до моей женитьбы; что было дальше с ними и их простынями я не знаю, т.к. я переехал жить на короткий срок к родителям моей жены на Кутузовский проспект. Мне было тогда 34, а ему целых 37.  Однажды, году в 43-ем, вернувшись домой со школы, я обнаружил нового жильца в нашей квартире: им был обыкновенный серый кот, поселившийся в комнате Байдешевых. И наверное, я бы не упомянул об этом животном, которое вело себя не хуже и не лучшее, чем остальные особи этого рода, если бы не экстраординарное событие, потрясшее мою психику до основания. Через пару месяцев, после того как кот стал членом нашего совсем недружного коллектива квартиры номер 9, владелец кошки, Юра сказал мне, что в его отсутствие кот открыл дверцу шкафа и съел полкило мяса и что за такое преступление он достоин смертной казни. Я не высказал свои сомнения, однако я никак не мог понять, откуда у Байдешевых появилось такое количество мяса, если на всю семью выдавали в месяц по карточкам не больше четырёхсот грамм. Вскоре Юра объявил о методе приведения приговора в исполнение: кот должен быть потоплен в Яузе. На экзекуцию собрались все дети нашего двора. Плача, хозяин животного верёвками привязал два больших камня к шее кота и, сказав несколько прощальных слов, бросил его в жутко-грязные воды реки. Никто не расходился. Вдруг из воды выскочил кот и бросился на грудь хозяину. Теперь уже Юра ревел, а не плакал, говоря, что всё это зря, кот должен быть утоплен. Мы же стали уговаривать его, ссылаясь на то, что во многих странах мира приговорённому дарят жизнь, если после казни он остаётся живым. Но Юра категорически отказался следовать нашим юридическим советам, книг он не читал. Как вы понимаете, жизнь ребёнка, проводящего довольно много времени во дворе, всегда тем или иным образом связана с животными.  Жил в нашем доме во 2-ом подъезде, на 2-ом этаже Витя Пожилов – незатейливый парнишка с большим сердцем. Был он года на два старше меня и учился со мной до 4-го класса в 378-ой школе, которая находилась между Стромынкой и Колодезным переулком. Под его защитой я находился в школе пока он не ушёл работать на какую-то фабрику после 4-го класса.  Достопримечательностью нашего класса были два крепыша из дома номер 2 по Стромынскому переулку Зенюк и Молчанов. Помнится их загадочно саркастические улыбки. Все мы знали, что с ними надо держать ухо востро: конфронтация была очень опасна для здоровья. Было им лет 9-10, а они уже руководили бандой подростков. Старший брат Зенюка был постоянным обитателем колонии для малолетних преступников. Меня всегда интересовало, как может сложиться жизнь у таких людей. А очень просто: их всех, также как и Витю Уроева и Мниру с нашего двора (первый был другом моего брата, а второй его заклятым врагом) – расстреляли за грабежи с убийствами. Я рассказал всё это к тому, что ни Зенюк, ни Молчанов не только не трогали меня, но как бы обходили стороной, зная физическую силу Виктора Пожилова. Не могу забыть то, что происходило в нашем классе каждую неделю на уроке физкультуры. Война была в самом разгаре, как и антифашистская и антинемецкая пропаганда. Все мы знали, что одним из министров Гитлера был человек по фамилии Розенберг, выходец из Эстонии, такую же фамилию имел наш несчастливый одноклассник – маленький худенький еврейский мальчик. Каждый раз, когда учитель физкультуры появлялся в нашем классе, он начинал урок словами: “Все идите в спортзал, а ты, Розенберг в шкаф”. Розенберг покорно шёл в шкаф и безропотно проводил там весь урок. Кстати, ближайший соратник Гитлера Альфред Розенберг, прекрасно говорил по-русски. У Виктора была собака, звали её Пушок. Это было весёлое пушистое непритязательное создание чёрного цвета, хотевшее удовлетворить все наши причуды, если бы только она понимала, что от неё хотят. Смешно, конечно, говорить о её породе: её у неё не было. Однажды Вите в голову пришла идея продать за деньги или обменять Пушка на еду. Сделка произошла на Птичьем рынке. Не знаю, что получил Витя за собаку, помню только, что к вечеру она весело крутилась вокруг нас, сбежав от своего нового хозяина. По-видимому, Виктор решил отделаться от Пушка навсегда, т.к. следующая продажа-обмен состоялась за пределами Москвы, куда он отправился на электричке по Северной дороге. И опять Пушок вскоре присоединился к нашей компании, правда не в тот же день, а через пару. Не знаю, что овладело Виктором, только ещё через несколько дней он сообщил нам, что нашёл покупателя в Александровске, куда и отправился на следующий день с собакой. Александровск находится за Загорском по Северной железной дороге, в 100 километрах от Москвы. Результатом сделки явилась буханка чёрного хлеба. Прошла неделя, мы уже привыкли к мысли, что нашего весёлого и послушного друга больше не увидим, но чудо произошло снова: Пушок прибежал домой, правда на сей раз видно было, что он проделал гигантский путь. Больше Виктор не пытался избавиться от преданного ему друга. Ушёл Пушок из нашей дворовой жизни совершенно неожиданно и трагически: попал под колёса автомобиля на той же Матросской Тишине. У меня осталось о нём больше воспоминаний, чем о многих ребятах с нашего двора. Ещё одна история связанная с Витей Пожиловым. В нашем классе учился красивенький мальчик кавказского происхождения по фамилии Асатуров. Выхоленный, одетый всегда чистенько и элегантно в специально сшитый для него кителёчек, наподобие тех, которые носило ближайшее окружение Сталина. Жил он в доме на горе, в конце Стромынской улицы, у самой Преображеннской площади. Дом этот в то время был почти новеньким, построенный специально для работников МВД. Я не думаю, что у меня с этим мальчиком были антагонистические отношения, но и любви между нами тоже не было. Не помню как возникла у меня с ним ссора, между тем я решил выяснить отношения после уроков на улице. Я не был забиякой вообще, тем более, что я был в постоянном полуголодном состоянии, год был 1943-ий. Асатуров тоже не был забиякой, но у него был значительный налёт детской спеси барчука. Итак, после уроков, когда вся школа одновременно высыпала на школьный двор, продолжая выяснять отношения, я ударил Асатурова, а потом, я думаю, кто-то из моих соучеников добавил: он не пользовался хорошим отношением к своей персоне ни у кого, так как сильно отличался своим благополучным видом и независимым поведением от всех нас. Одним словом, у мальчика оказался разбитый нос. На этом, казалось, инцидент был исчерпан, все разошлись по домам. Но не тут то было. К вечеру в моём доме появилась классная руководительница ещё с кем-то из преподавателей и стали обвинять меня чуть ли не в убийстве маленького беззащитного ребёнка. Я отрицал всё начисто. Однако, зная про мою дружбу с Витей Пожиловым, они сказали, что тот им всё рассказал. После того, как они ушли, я сказал маме: «Какие же русские продажные люди». Эта фраза преследовала меня всю мою жизнь. Я не думаю, что русские продажны более, чем кто бы то ни было, тем более Витя Пожилов. Может быть, под давлением он раскололся, но что можно взять с неискушённого ребёнка. В течении многих лет моего отсутствия на Матросской Тишине Виктор всё время пытался узнать у моего брата о моей судьбе, но безуспешно, т.к. брат скрывал моё заграничное местопребывание. Чем же всё-таки была вызвано такая сильная реакция школьного персонала, ведь драки между мальчишками происходили более, чем на регулярной основе, – на то они и мальчишки. Ларчик открывался просто: отец Асатурова был приближённым Берия. Заходя в нью-йоркские магазины, большие и маленькие, часто можно увидеть валяющуюся на полу, не обращающую внимания на покупателей кошку, её не волнует, что о ней думают и что она мешает людям, она знает, что никто её не тронет. Также знают об этом многочисленные белки, населяющие в большом количестве Центральный парк. Эти выступают в неприглядной роли попрошаек, которым жители Нью-Йорка симпатизируют и подают с удовольствием. Американское законодательство предусматривает различного рода наказания за жестокое обращение с животными. Всем нам очевидно, что воспитание правильного отношение к животным в раннем детстве закладывают на всю жизнь основу взаимоотношений между человеком, обществом и природой. В связи с этим вспоминается событие, произошедшее в нашем дворе летом 1944-го года. В это время советская пресса и кино познакомили нас достаточно основательно с тем, что натворили немецкие войска на оккупированных территориях. Так вот, выйдя одним утром во двор, мы увидели ужасную картину. Дело в том, что домоуправление решило облегчить труд наших мамаш и поставило столбы с поперечными перекладинами, чтобы можно было развесить мокрое бельё в два ряда. К ужасу всего дома, на каждой перекладине висело по две мёртвых кошки, на груди каждой была булавкой была пришпилена бумага с текстом одинакового содержания: “Повешен за предательство”. Нужно ли сваливать на то, что к тому времени мы, дети насмотрелись большое количество кинохроники о зверствах на занятой немцами территории СССР. Я думаю, только отчасти. Как можно было оправдать поведение детей нашего двора, чьим любимым занятием было поймать бездомную кошку, а их бродило грязных и голодных несметное количество вокруг, и залить ей в зад скипидар. Много лет спустя, когда я приехал в Москву после длительной отлучки в связи с эмиграцией, я видел как 10-12-летние дети в парке “Сокольники” гонялись с камнями за прыгающей с дерева на дерево белкой, пока не забили её на смерть. В этой связи хочется рассказать об одном примере гуманного отношения к животным моих новых соотечественников. В начале 80-х я приобрёл кусок земли в “Hemlock Farms”, в развивающемся посёлке, в горах Поконо, Пенсильвании. Я мечтал построить на этой земле солидный дом, где бы мог проводить выходные дни и отпуска (тогда я не думал о старости), однако, по зависящим от меня причинам мне не удалось осуществить свой проект. Каждое лето, раз в месяц, а то и реже, я приезжал в посёлок, т.к. там было всё: престижный клуб для гольфа (я люблю этот вид спорта, но редко имел доступ к нему), два пруда с очень чистой водой, два бассейна, один из них крытый, десяток теннисных кортов. Мои соседи были, я бы сказал, более решительны: почти все соседние участки были застроены. Сразу же после приобретения земли соседи стали говорить мне, что у меня на участке пасутся олени с приплодом, а порой приходит мама-медведь с двумя медвежатами полакомится черникой, которая росла там в несметном количестве. Естественно, медвежье соседство не из самых безопасных, однако, надо сказать, что суровых мер по отношению к этим животным в нашем посёлке не было принято. ***  Но вернёмся в квартиру номер 9, к Байдышевым. Юра был женат на Люсе, которая не вынимала папиросу изо рта, также как и его мать, тётя Настя. Был у него и сын, имя которого стёрлось из моей памяти, однако хорошо помню то, что говорила моя мать: он был точной копией своего деда, папы Юры Байдышева, который исчез в 1937-ом, получив 10 лет, и который, также как и старший сын Капраловых, уже никогда не вернулся в нашу квартиру. Почему, не знаю: может быть умер в тюрьме или, выйдя на свободу, ушёл к другой женщине. Я его помню смутно, помню что-то большое и немытое. Мама рассказывала, что он был алкоголик с криминальными наклонностями, напившись кричал: “Бей жидов и коммунистов!”  В мае того же 37-го родилась моя сестра Софа. Мать каждый день ходила на работу, укладывая Софу на балконе в детскую оцинкованную ванночку для купания, которая заменяла кровать. Брат, которому тогда было около 9-ти, должен был сидеть с ней, а я шлялся один во дворе, где ко мне довольно регулярно присоединялся Авва, так звали в те времена моего брата Августина, забыв о своих обязанностях сиделки, ведь он был совсем ребёнок. Это забывчивость привела нас к трагедии. Каждый обеденный перерыв мама прибегала домой, чтобы покормить Софу. И вот однажды, придя на обед или вернее на кормление ребенка, она застала страшную картину: у Софы была невероятная рвота. Скорая помощь не помогла, девочка вскоре умерла. На суде над Байдышевым-отцом выдвинули обвинение в том, что он отравил ребенка, т.к. мама нашла неподалеку от колыбели какие-то гайки со свежим машинным маслом. Однако, один из главных свидетелей обвинения, мой отец (почему выбор пал на него?) отказался давать показания против соседа. В том же году мой отец и мать развелись. Мама часто вспоминала Софу, говоря: “Слава богу, что она ушла, ибо ее, как и всех нас, не ожидает ничего хорошего в этой жизни”. Естественно, невозможно поверить в искренность ее слов. Несмотря на то, что Софа прожила совсем немного, уже тогда было видно, что она была бы очень красивым человеком: у нее была матовая кожа, длинные для её возраста черные волосы и правильные черты лица. Может быть, я идеализирую её, но она казалась мне божественным творением. ***  И снова Матросская Тишина. Мы жили в 16-ом номере в 9-ой квартире на 5-м этаже. Окно нашей 16-метровой не всех комнаты выходило на Стромынский переулок, который небольшой горкой поднимался от Матросской Тишины к главной улицей Сокольников Стромынке и проходил между двумя домами – 19 и 23. Куда девался дом под номером 21, для меня это так и осталось загадкой...  . . В нашей коммуналке был очень маленький балкон – размером 1,5 на 1,5 метра.  Если окно нашей комнаты выходило на север, то балкон был на южной стороне нашего дома, с которого открывался вид на огромный двор, в конце и справа которого находился Немецкий дом 16-А, а слева забор тюрьмы с вышками, который начинался на Матросской Тишине и уходил вниз к Яузе, где впоследствии построили огромный жилой дом для работников МВД.  Посреди двора почему-то стояла продовольственная лавка, главным предметом торговли которой был портвейн три семерки, побочным продуктом которого были “отдыхающие”, расположившиеся на лавках или просто на траве нашего двора среди гуляющих детей. Видимо, три семерки уважались не только поклонниками Бахуса в городе Москве. В Израиле, не знаю как сейчас, но в начале семидесятых, наиболее уважаемым напитком среди “русских”, так называли евреев, приехавших из России, кроме водки, что вполне естественно, был коньяк три семерки: шева-шева-шева на иврите.  У меня осталось такое впечатление, что, несмотря, на вышки с часовыми и высокий забор, ограждающий тюрьму, заключенные бежали довольно часто, предварительно перебросив через забор большие куски кожи, которые они выделывали на тюремной дубильной фабрике. Некоторые из тех, кто вырвался из “застенков”, т.к. бежали довольно много и регулярно, задерживались на нашем дворе, чтобы тут же “не отходя от кассы” полностью вкусить настоящую свободу в виде портвейна три семерки. В те времена в тюрьме Матросская Тишина, которая была под номером 18-ть, содержались мелкие преступники, а также масса прогульщиков, которые угодили туда благодаря усовершенствованному Сталиным Уголовному Кодексу СССР, предусматривающего даже за незначительное опоздание на работу тюремное заключение сроком от одного до шести месяцев. Я помню большим событием в детской жизни нашего двора было посещение концертов в тюрьме, которые давались исключительно силами заключенных. *** Недавно разыскал в Денвере моего соседа по дому и, я бы сказал, друга раннего детства, с которым мы вместе пошли в первый класс, Юру Носовского. Жил он на первом этаже моего подъезда с мамой и бабушкой – учительницами, двоюродной сестрой Лилей, которую он любил как родную сестру, и её матерью. Жил там и его отец, которого редко кто видел, я только знал, что звали мы его дядя Миша и был он еврей. Мама Юры была красивая высокая светловолосая, бабушка очень интеллигентная. Это была примерная дружная семья, которую моя мать невзлюбила, потому что однажды я ей рассказал, что родители платят Юре за каждую полученную в школе отличную отметку пять рублей. Она не могла понять, как профессиональные воспитатели могут делать это. А если бы она дожила до нашего времени?.. Юра был тот, кого принято называть вожаком. Не хвалясь могу сказать, что таким индивидом как я он не мог повелевать, а в остальном он со своей ролью справлялся отлично. Для этого у него было всё: великолепная память, хорошие способности к точным наукам, огромный запас честолюбия и романтичности, умение пересказывать прочитанное так, что собравшись вечерами во дворе в песочнице, построенной для маленьких детей, мы слушали его затаив дыхание. Был он высокого роста с русыми слегка вьющимися волосами, глаза с поволокой, правильные черты лица, – одним словом, девочки были от него без ума, а для мальчишек он был вожаком-магнитом. Но и это не всё: он был рождён для любого вида спорта, однако больше всего увлекался волейболом. Среднюю школу мы закончили одну и ту же и в одно и тоже время и все вместе – я имею ввиду его, меня, Юру Черняховского из нашего дома и Женю Эпштейна, соклассника Юры – пошли в Геолого-разведывательный институт. Все, кроме меня, пошли на технику разведки и прошли, я же пошёл на саму разведку и… провалился. Наши пути разошлись. Однажды, много лет спустя, мы встретились, когда он выходил из троллейбуса. Вслед за ним из дверей выпорхнуло небольшого роста миловидное пухленькое существо с русыми барашками по всей голове, которой Юра подал руку, помогая преодолеть последнюю ступеньку. Затем, заметив меня, сказал: “Знакомся, моя жена”. Выпорхнувшее из троллейбуса создание протянуло мне маленькую изящную расслабленную ручку тыльной стороной ладони вверх, как бы для поцелуя, и мягким капризным голосом, растягивая каждый слог, произнесла: “Ляя-ляя”. Трудовая судьба Юры, по его рассказам, сложилась неплохо. После окончания института он объездил в связи с профилем своей работы почти все страны Африки и многие страны Азии. Но всему приходит конец, а может быть, и начало: в данном случае старость. Юра эмигрировал со своей новой женой Нелей и её взрослым сыном. Отыскав друг друга, мы стали перезваниваться. Поскольку у меня привычка звонить по вечерам, то иногда жена говорила, что Юра пришёл с работы очень уставший и лёг спать или он всё ещё развозит пиццу, несмотря на поздний час.  К сожалению, он не одинок. Мой другой московский друг Гарик Цвилиховский, который в Москве был главным технологом завода, производящим вакуумные приборы для военной индустрии, днем работает сиделкой с престарелыми мудаками, а по вечеркам, также допоздна, развозит ту же пиццу. Такова жизнь у некоторых из нас на новой родине. ***  Через несколько месяцев исполнится 34 года с тех пор, как я стал жильцом дома под номером 747 по десятой авеню Манхэттена. Это не была бы такая важная дата, если бы не цифра 34. До этого возраста я прожил в одной и той же коммунальной квартире в одной и той же 16-метровой комнате на печально теперь уже известной, благодаря её тюрьме, одной из старинных московских улиц Матросская Тишина в доме под номером 16. Тюрьма же шла под 18-м номером. Выше я уже описал наших соседей Байдышевых, живших вчетвером в 13-ти метровой комнате слева, отец семейства которого был осуждён в 1937 году на 10 лет за отравление моей сестры Софии и за то, что в пьяном состоянии, из которого он, кстати, никогда не выходил, кричал в общественных местах: «Бей жидов и коммунистов!» Естественно, он не давал властям новое направление в их политике, власти из без его указания били в массовом количестве жидов и старых коммунистов, но они не хотели слышать от пьянчужки то, что они уже делали с большим успехом и без него. Также я упомянул наших соседей справа – мужа и жену Капраловых, живших вдвоём после гибели их двух сыновей в 18-метровой комнате. Наш дом был шестиподъездный, половина дома, где жил я, была пятиэтажная, другая – шести. На каждом этаже было по две квартиры, в каждой квартире было три комнаты, в каждой комнате жила отдельная семья. В квартире был отдельный туалет без умывальника, но с большим окном, выходившим во двор (за исключением первого этажа), и отдельная ванная комната. Напротив нашей квартиры на том же этаже была квартира номер 10, в которой жили Толя Скворцов с матерью и очень деревенская женщина в другой комнате – тётя Катя – с двумя детьми, с которой моя мама, к нашему с братом всеобщему удивлению, со временем стала закадычной подругой. Этажом ниже под нами жили Севостьяновы – мама с сыном и дочкой. С Анатолием, её сыном я учился в одном из начальных классов. Августин рассказывал, что после того, как я эмигрировал, Толя часто спрашивал его о моей судьбе. Напротив Севостьяновых в квартире номер 8 жили два брата Гущины: младший – красавец Юрий и старший – мой ровесник Виктор. Видимо, он был незаурядным художником. В числе его ближайших друзей был выдающийся Илья Зверев. Мне кажется, что одно время он был председателем Союза художников Москвы (МОСХ). Не помню, как попала ко мне викторовская визитная карточка, видимо через Августина, из неё видно, что Виктор жил (живёт) на Тверской улице (бывшей улице Горького) в доме 4 – самом престижном месте России. Он, опять-таки по рассказам Августина, пытался установить контакт со мной, но без успеха так как мой брат старался изо всех сил сохранить моё местопребывание в секрете. Почему? Я не знаю, хотя и догадываюсь. Кстати, о Максиме Горьком, выше я упомянул улицу, названную его именем. Когда он умер, его именем назвали город, улицу, Центральный парк в Москве и многое другое в Советском Союзе, даже невероятно огромный пассажирский самолёт, который, кажется, так и не взлетел. По этому поводу Карл Радек, конечно еврей, немецкий коммунист, ставший членом Центрального Комитета Советского Союза сказал: «Вот мы назвали именем великого писателя улицу, парк, город и множество других мест, а не лучше было бы назвать всю эпоху горькой». Удивляетесь, почему Сталин убивал людей? Но вернёмся к нашим баранам. На третьем этаже жил Юра Селиванов, на год старше меня, о котором у меня сохранились теплые воспоминания, т.к. он был личностью. Не могу сказать ничего о тех, кто жил напротив его квартиры, т.к. они были малозначительные люди. На втором этаже в квартире номер 4 жили папа и мама Кулаковы, у которых были три дочери и младший сын Толя. Он был обыкновенным мальчишкой, зато его сестры были красавицы, особенно моя ровесница Люба. Интересно, что сын моих близких друзей в Москве Илья Качаровский женился на отпрыске этой семьи Кате, которая (по рассказу родителей Ильи) достигла ещё до брака с Ильёй невероятных размеров. Она была дочкой Анатолия. Как-то позвонив в Москву, чтобы поздравить моих друзей с очередным праздником, когда в их доме с визитом были Илья и Катя, я с грустью узнал от Кати, которая живёт в той же самой квартире, где поселился после рождения её отец, что мой – наш – дом номер 16-ть по Матросской Тишине обречён: на его месте проектируют построить третьеразрядную гостиницу. Итак, остался 1-ый этаж, где в 1-ой квартире жила большая семья Носовских, в состав которой входил мой друг детства, о котором я писал выше, Юрий.  Теперь о моих сверстниках во втором подъезде. Конечно, это очень условно, т.к. некоторые ребята были на год-два старше или моложе меня. Я бы назвал тот подъезд подъездом победы – там было полно Викторов, а вы знаете, что victory в переводе с английского означает победу.  В 12-ой квартире иногда жил Виктор Уроев. Почему “иногда”, потому что он там обитал только в перерывах между очередным времяпровождением в тюрьме. В конце концов его выписали оттуда, т.к он был расстрелян за изнасилование и убийство дочки полковника милиции. Он был ровесником брата и почему-то благоволил к нему. Напротив, в 11-ой квартире, жила семья Гусаровых. Папа служил в органах безопасности, мама Полина – очень красивая женщина, работала в московской милиции. У них было два сына: старший, похожий на маму, всегда учившийся на круглые пятёрки Вова и младший Юра, ни своим внешним видом, ни чем другим не отличавшийся от обыкновенной посредственности. Однажды по двору пронеслось: папа Гусаров повесился. Естественно, прошел слух, это случилось, а что ещё могло быть, – на почве маминой измены. Через некоторое время жизнь в доме Гусаровых вошла в нормальное советское русло: Вова учился по-прежнему на круглые пятёрки, Юра был всегда далёко не самым первым учеником в своём классе. Окончив школу, Володя поступил в Ленинградское Высшее Военно-Морское училище. Всю остальную информация о событиях в семье Гусаровых я получал, когда приезжал на Матросскую навестить свою маму, от Юрия Носовского, который дружил с Вовой Гусаровым. Не помню, в каком году Вова окончил учёбу, получил звание офицера военно-морского флота, назначение на службу и приехал в Москву, чтобы жениться на племяннице генерала, с которой он встречался много лет и с которой у него была договорённость о свадьбе. Однако события развернулись другим и самым неожиданным трагическим образом. Девушка сказала Владимиру, что она любит другого и не собирается соединять с ним свою жизнь. Владимиру удалось уговорить девушку встретиться в последний раз у одной из станции метро. На глазах оторопевших москвичей Володя кортиком, который вручается каждому морскому офицеру по окончанию училища, нанёс девушке удар в сонную артерию. Смерть была мгновенной. Получив 10 лет заключения, Владимир просидел от звонка до звонка, выучив несколько иностранных языков. Я встретился с ним один раз после отбытия им наказания. Выглядел он как человек умудрённый опытом, это естественно, и довольно повзрослевшим. О дальнейшей судьбе этой семьи знаю только одно – мама получила звание подполковника милиции. Его же близкий друг Юра Носовский ничего не знает о нём, т.к. вскоре после выхода из тюрьмы Вова высказал ему своё кредо на жизнь, которое было более чем мрачным. Это был конец их взаимоотношений. Не менее трагична была судьба другого брата Юрия, который ещё очень давно погиб в автомобильной катастрофе, работая шофёром на междугородних перевозках. Итак, если помните, я начал рассказ о втором подъезде с Виктора. На втором этаже этого же подъезда их жило двое: Витя Пожилов, которого я уже упомянул несколько раз, и Витя Королёв, с которым у меня в раннем возрасте не сложились отношения и который в этом самом возрасте был отчаянным хулиганом, следом чего был гигантский шрам на левой его щеке. Повзрослев, мы сдружились, он даже дал мне кличку «братва», ибо я довольно часто в те годы употреблял это обращение к ребятам во дворе. Вспоминаю, как однажды мы выкрикивали его, стоя под его окном. Внезапно вышел на свой балкон Витя Пожилов, который жил в квартире напротив, и сказал, что его тёзка Королёв в туалете с пионерочкой. Мы обомлели. Оказалось, что он читал в туалете, сидя на толчке, «Пионерскую правду». Храню очень тёплые воспоминания о нём. Он также интересовался, где я и что со мной, но не смог пробить броню моего брата. Поднимемся на этаж выше. Два брата Сырковых. Старший Анатолий – ровесник брата не интересовал меня; младший Юрий, с которым я играл в водное поло (должен оговориться – и в плавании и в водном поло значительно превосходил меня), был симпатичным человеком, с хорошим чувством юмора. Окончив военную академию, он стал кадровым военным и ушел в отставку в звании генерал-лейтенанта. Ну что ж, я думаю, что он один из немногих в той армии действительно заслужил это звание, судя по его способностям. Вроде бы и некого больше вспоминать. Да, в 3-ем подъезде жили два еврейских мальчика. О Юре Черняховском я уже упоминал, будущий геолог. Наши пути перехлестнулись, когда он стал моим соседом на Фестивальной улице. Приятный порядочный человек. Другой мальчик – Наум Поволоцкий, не пользовался большой любовью к себе во дворе, но и никто не испытывал глубокой враждебности к нему. Был он, как говорила моя мама, из торгашеской семьи, закончил институт Народного хозяйства имени Плеханова, который был основным резервом советской торговли. Упомяну ещё одну личность – Борю Румянцева из 4-го подъезда. Я мало знал его, он запомнился мне тем, что в честной драке разбил мне нос. ***  Немецкий дом 16-А. Это не было нечто феноменальное. В нём не было музея старинного немецкого искусства, не жили в нём и прямые потомки тех немцев, которых Пётр Первый пригласил в Россию, просто большинство его обитателей были немцы, попавшие по тем или иным причинам в Советский Союз после Революции: часть завербованные, много коммунистов. Все они работали на московском Электрозаводе имени Куйбышева, который был совсем рядом, за невероятно грязной речкой Яузой, где Пётр Первый учился навигации. Таким образом, дом получил своё название на вполне законном основании. Построили его в самом углу нашего обширного двора. Как и наш дом, он был пятиэтажный, только в два раза меньше: если в нашем доме было шесть подъездов, то в нём только три. Среди жильцов этого дома у мамы было несколько подруг, одна из которых Полина Рохлина – еврейка, работала в парткоме завода. Немцы же – жители дома номер 16-А – стали, начиная с 37-го года, понемногу пропадать, особенно после заключения пакта Молотова-Риббентропа, многих выдали Германии. Окончательно дом очистили от них в первую же ночь после нападения Германии на СССР: подъехали среди ночи 5-тонные грузовики с закрытым брезентовым верхом и увезли их всех с семьями в «неизвестном» направлении. Много лет позднее я узнал, что все, кто был арестован до заключения пакта и в первый день войны и имел “счастье” оказаться в руках НКВД, исчезли, растворились бесследно. Те же, кто был арестован после соглашения с Германией, выдан ей и попал в лапы гестапо выжили, они все до одного были коммунисты, попали в немецкие концлагеря, и некоторые из них остались в живых. *** Возвращаюсь к 1937 году. Ну, во-первых, в Румынии маму звали Мэри Пиньевна Печёная (естественно, в Румынии не употребляют отчество, и всё-таки её отца звали Пиня), приехав же в Советский Союз и выйдя замуж, она стала Марией Петровной Катровой. Я не знаю в каком году тётя убедила её вступить в ВКП(б), во всяком случае, я убеждён на все 100%, что это тётина “работа”, ибо мама, обладая независимым и самое главное скептическим умом, не могла вступить в какую-либо организацию, – это могло произойти только под большим давлением. К 37-му Мария Петровна разобралась в том, куда она приехала и во что она вступила. К тому времени она имела 3-их детей и, как я уже сказал, партийный билет. Несколько главных событий произошли в её и нашей семейной жизни.  Одно из событий не относится к разряду главных, но тем не менее мама о нём вспоминала периодически. Моя мама любила рассказывать, что когда появилась на свет Софа, которую надо было носить в ясли, расположенные за заводом, т.е. между яслями и нашим домом была огромная территория завода, она решила пойти на приём к директору, чтобы получить разрешение носить ребёнка в ясли через территорию завода. Директором Электрозавода, который был основным местом работы в Москве для иностранцев, а особенно для немцев, и где мама работала фрезеровщицей, был Николай Александрович Булганин – будущий маршал, Министр Вооруженных Сил, а потом Министр Обороны, в дальнейшем Председатель Совета Министров СССР, член Политбюро с 1948 по 1958 год, впоследствии уволенный Хрущёвым со всех постов в 1958 году. И вот однажды Мария Петровна пошла на приём к нему, ибо как раз в то время Софа, моя сестра “ходила” в ясли, которые находились на Электрозаводской улице, т.е. как раз между заводом и нашим домом, таким образом, каждое утро мама тратила на дорогу в ясли на 35-40 минут больше, нежели чем если бы она носила ребёнка напрямик, через территорию завода. Только один человек мог разрешить это, им был директор. Булганин принял её очень милостиво, немедленно усадил в кресло, приказал принести чашку чаю для неё и внимательно выслушав её, тут же удовлетворил её просьбу, разрешил её проблему, завоевав пожизненно её сердце.  *** В замечательном 1937-ом, когда родители теперешних изрядно (впрочем как и я) постаревших американских профессиональных либералов вступали в коммунистическую партию, а некоторые из них даже поехали в СССР строить первую в мире страну всеобщего счастья, моя полуграмотная мама (два класса хедера, где преподавал её отец, постоянно вытиравший зелёные сопли, текущие из носов почти всех его подопечных, полой своего сюртука) из бессарабского местечка Теленешты, разобравшись в том, куда она попала, подала, несмотря на значительное противоборство со стороны Лии Петровны – моей тёти, заявление в местную ячейку партийного комитета Электрозавода имени Куйбышева о выходе из Всесоюзной Коммунистической партии большевиков Советского Союза (куда она вступила по приезду в страну по настоянию её сестры Лии), сославшись на то, что будучи преданным членом партии, она не может быть ей полезной, быть активным членом партии, так как она мать трёх малолетних детей (моей сестре Софе было несколько месяцев, брату Августину неполных девять, а мне также неполных пять), а быть балластом не может в силу её мировоззрения. Последствий её антисоветского антипатриотического поступка по непонятным причинам не было, однако и во времена Сталина и до конца своей жизни ходила на выборы в местный избирательный участок к без пятнадцати шесть утра, хотя он открывался ровно в шесть. Как-то я спросил ее, почему она идет на участок на 15 минут раньше открытия. Ответ был простой и впечатляющий: “Чтобы вы не остались сиротами”. Когда я уже был взрослым, я спросил её вновь, зачем она приходила на выборы до открытия избирательного участка. Она ответила, как и раньше: «Чтобы не оставить вас сиротами». В другой раз я спросил ее, а заходит ли она в кабину для голосования. Ответ был более, чем лаконичен: “Я что, сумасшедшая?” Ёще одним важным событием того же 37 года было её решение уволиться с Электрозавода. Она ушла с Электрозавода, где работала фрезеровщицей и где изуродовала большой палец правой руки. Софа умерла, мама покалечила большой палец правой руки, а самое главное мой 8-летний брат Августин и я, которому было всего 4 года, были абсолютно без присмотра. Где-то в мае 1937 года мама отправила меня в Сталинград к тёте Лие. Мне еще не было 5-ти. Как меня туда переправили, я не помню. Помню только, что тетя Лия была директором Института Марксизма-Ленинизма, имела огромную квартиру (как мне казалось, ибо в Москве мы жили вчетвером на 16-ти кв. метрах) с великолепным видом на Волгу. Кроме того, у нее была домработница, которую, видимо, она приобрела с должностью. Я помню, что это была девушка из ближайшей деревни, с которой у меня немедленно завязался роман. Однажды мы пошли с ней гулять на берег Волги, там она решила постирать мои носки и носовой платок. Поскольку был я мальчик, я бы сказал, своевольный, я отобрал у нее носовой платок и стал стирать его сам и, естественно, упустил его. Девушка расплакалась, я же стал утешать ее: “Перестань плакать, вот приеду в Москву и найду его в Москве-реке”. Конечно, в том возрасте я думал, что все реки текут в Москву.  Уволиться, это одно, а как зарабатывать на жизнь и иметь детей при себе, дело другое. Решила она это следующим образом. Уволившись с завода, Мария Петровна (так стали называть мою мать в СССР, а в Румынии её звали Мэри, в то время как имя её отца было Пиня), мама устроилась продавать мороженое в Бауманский райпищеторг, поступила в Бауманский райпищеторг продавцом мороженого. Дали ей тяжёлый деревянный ящик с ремнём, чтобы его можно было носить через плечо, складную двуножку, на которую можно было ставить этот ящик, и выделили район Разгуляя и Бакунинской улицы, где она могла оперировать.  Местом её деятельности было Ново-Бассманная. Обычно мы втроём: мама, мой брат и я (ей не с кем было оставлять детей) располагались напротив Бассманной больницы – ужасным заведением, если сравнивать его с американскими госпиталями. (Я побывал в нём в 1989 году, когда Ада – жена моего племянника, работавшая там, привела меня, в первый раз посетившего Москву после эмиграции, к своей подруге-ушнику по поводу ухудшения моего слуха. Что же касается сегодняшнего дня, то я совсем не знаком с уровнем медицинского обслуживания в теперешней России.)  Любые изменения в жизни в том возрасте, в котором был я и мой брат, естественно, как мы думали оба, к лучшему. Ассортимент ящика был: эскимо, сливочное простое, сливочное с вафлями, сливочное шоколадное и ягодное. Я помню это прекрасно, ибо довольно часто поздно вечером остатки непроданного мороженого, которые нельзя было сдать на базу, т.к. погода была жаркая и искусственный лёд не предохранял от таяния, становились к великому моему и братову удовольствию нашим поздним ужином и такой же большой для мамы печалью, т.к. её заработок в этот день был мизерный. Обычно “наш” рабочий день начинался довольно рано, а кончался иногда между 10-ю и 11-ю вечера. Странная вещь судьба. Буквально с молоком матери я всосал в себя нелюбовь к профессии продавца. Я очень часто слышал слово торгаш. Это слово в устах моей мамы всегда носило большой отрицательный заряд. Видимо у мамы это случилось под влиянием двух факторов: один очевидный – неустанная коммунистическая пропаганда об обществе будущего без продавцов и покупателей с системой равного распределения; второй же фактор не столь очевидный, но сыгравший выдающуюся роль в формировании мировоззрения матери – это безысходность судьбы восточно-европейского еврейства.  Не помню, как долго мы простояли на том месте, думаю, до наступления холодов. Помню начальника Бауманского райпищеторга Бочарова – здоровяка в расцвете лет, вечно шутившего и окружившего себя толпой таких же здоровяков, как и он, все среднего возраста. Во время войны и в самом её начале, когда немцы были в 20-ти километрах от Москвы, они сидели в райпищеторге, получив броню, в то время как моя малюсенькая мать рыла противотанковые рвы, а мой 52-летний отец был призван в ополчение, где ему выдали винтовку, с которой воевали в ХIX веке. Причём, одну такую винтовку выдавали на пять человек. Он погиб вскоре. Где его похоронили, я не знаю. Однако, вернёмся в 1937 год, когда благодаря Бочарову Марию Петровну, мою маму, повысили, перевели буфетчицей в буфет райпищеторга на Бакунинской улице. Теперь мы с братом проводили, он в свободное от школы, а я от детского сада, время в подвале управления, где мама снабжала бутербродами торговую, а иногда и партийную элиту Бауманского района. Так в этом Бауманском пищеторге на различных торговых должностях мама проработала до самой пенсии, т.е. около 20 лет. В дальнейшем её перевели в палатку рядом с Бакунинским переулком торговать квасом и пивом. По-видимому, кто-то из высокого начальства сжалился над ней, видя её полную нищету и безупречную честность, и подумал, как бы она ни брыкалась, но на пиве она сделает, как говорили, копейку. Но не тут то было, когда приходил кто-то из начальников-взяточников с протянутой рукой, она если что-то и давала, то из тех денег, которые заработала честно, нанося значительный в ущерб семейному бюджету. В дальнейшем я встретил людей, которые как и она в довоенные, военные и послевоенные годы работали в подобных палатках как в Москве, так и в других местах Советского Союза. Все они в один голос говорили, что только идиоты не делали очень хорошие деньги на этих местах.  Помню анекдот на эту тему: раннее летнее утро, около семи часов, в пивную палатку стоит огромная очередь тех, кому срочно надо опохмелиться. Подошла очередь получить свою более чем желанную кружку пива человека с жутко испитым лицом. Взяв кружку, он зашёл за палатку и одним махом осушил её. На стенке палатки в луче солнца грелись мухи. Человек пописал в кружку, поймал муху и бросил её в кружку. После этого он протиснулся к прилавку, протянул продавщице кружку и сказал: «Что ж ты, дорогая...» Та не говоря ни слова, взяла кружку, поставила её под прилавок, мизинцем выбросила муху и дала ему другую кружку с пивом. В это время подошла очередь ещё одного бедолаги. Продавщица взяла кружку из под прилавка и протянула её страждущему. Тот, не отходя от прилавка, выпил её одним глотком, потом вздрогнул, съёжился и спросил продавщицу: «Скажи милая, а бутербродика с говном у тебя нет?»  Я к чему рассказал этот анекдот. Я не помню, чтобы кто-нибудь устраивал большой скандал у пивных лавок в Москве, – главное было выстоять очередь и получить свою долю желанной влаги, не обращая особого внимания на количество воды в пиве или в квасе. В годы войны, когда всё было по карточкам, когда доходило до того, что мы ели картофельную кожуру, выпить кружку или стакан пива или кваса было гигантским наслаждением. Помню, что если пиво в палатку кто-то доставлял с пивоваренного завода, то за квасом маме приходилось ездить самой на завод – кажется, он назывался заводом Минеральных вод, который находился на Русаковской улице между Маленковской и Красносельской, у железнодорожного моста. Обычно с утра она шла в конюшню, где ей запрягали какого-нибудь немолодого смирного мерина, и она, посадив меня рядом с собой, говорила: «Ну, пошла...» Приехав на завод, мы отстаивали очередь, нам нагружали бочки, и мы ехали на Бакунинскую, где, я не помню кто, нам их разгружал и закатывал в палатку. *** Однажды на Нью-Йоркском независимом радио (NPR – New York Public Radio) Леонард Лопе – отличный радио комментатор, которого я называю Геббельсом левых радикалов – интервьюировал известного негритянского певца (баса), который сказал, что у его матери было восемь детей и чтобы прокормить их, она работала и никогда не обращалась к государству за помощью. Моя еврейская мама, всю жизнь работавшая, имела двоих детей в государстве победившего социализма. Она была не гордым, а очень гордым человеком. Она также не обращалась к государству за помощью, ибо государство ей никогда бы не помогло. Не думаю, что одно исключает другое. *** Один великий человек, грузинский акцент которого был хорошо знаком тем, кто жил в стране Советов при его жизни, говорил: «Если враг не сдаётся, то его надо уничтожать».  Статистика показывает, что он уничтожил больше друзей, чем врагов. Надо отметить, что многие из этих людей, умирая, славословили его. Кроме того, он говорил, что смерть одного человека – это трагедия, смерть же миллионов – это статистика. Почему я вспомнил эти, я думаю, жуткие высказывания? Дело в том, что мою соседку после 15 лет замужества покинул, как я понимаю из её и рассказов знакомых, далеко не самый лучший муж, оставив её, как мы говорим, на бобах, т.к. эти все 15 лет она не работала, а последние 9 лет воспитывала ребёнка. Это огромная трагедия для неё, как она рассказывает; она не спит, не ест – одним словом, разваливается на части. И тут я подумал, как бы мы ей ни сочувствовали – всё это предмет статистики, поскольку столько подобных ситуаций в мире, мы уже выработали иммунитет и не можем остро воспринимать несчастье в одной отдельно взятой знакомой нам семье, если это не часть нашей семьи или наших самых ближайших друзей. ***  До войны тюрьма почти со всех сторон была окружена стеной, за исключением четырехэтажного административного здания, выходившего фасадом на Матросскую Тишину, с воротами посредине и с решетками на всех окнах, смотрящих во внутренний двор. Она так и называлась: “Тюрьма на Матросской”. Впоследствии, став одной из трех следственных тюрем КГБ, две другие: Бутырка и Лефортово, получила официальное название «Следственный изолятор № 1». На интернете я нашёл, что на территории этой тюрьмы теперь уже имеется «Специальный следственный изолятор № 4». Внутри тюремного двора было два пятиэтажных здания с камерами и много других небольших строений, предназначение которых нам, обозревавшим это благословенное богом место, было неизвестно. По преданию и согласно историческим источникам, Матросская Тишина берёт своё начало со времён Петра Первого. Именно тогда здесь устроили богадельню для отслуживших свой срок и больных матросов. В дальнейшем Екатерина издала указ об основании богадельни. Уже в 1785 году на территории теперешней тюрьмы был основан дом для “буйных ленивцев”, которых заставляли трудится. В 1870 году по приказу городских властей здесь возникла городская исправительная тюрьма. Архитектура некоторых строений на территории тюрьмы имеют прямое отношение к той эпохе.  Другое примечательное здание находится вне периметра тюрьмы, по другую сторону улицы и сразу напротив неё, кажется, на улице Стромынка под номером 20. Это трехэтажный дом, который и был, по-видимому, богадельней, где в петровские времена матросы шили паруса. Впоследствии эта богадельня получила название Екатерининской. Архитектурный план тюрьмы стал изменяться сразу же по окончанию войны. Так, на одной 5-этажке, которая была подальше от Матросской Тишины, построили прогулочную площадку. Это было ясно из того, что здание надстроили на один этаж, не покрыв крышей, зато построили вышку для часового. Кроме этого усовершенствования, внутри тюремного двора, недалеко от забора, который отделял тюрьму от нашего двора, построили ещё две прогулочные площадки, каждая из которых представляла из себя кирпичный круг разделённый на секторы с неизменной вышкой для “вертухая”, так называли на тюремном жаргоне часового. Как вы понимаете, все тюремные нововведения и жизнь внутри её я обозревал с квартирного балкона. Более резко изменились, если можно так назвать, “начинка” и “содержание” тюрьмы через пару лет после войны. В первую очередь туда перестали сажать прогульщиков и мелких хулиганив, теперь население её можно было рассматривать как очень серьёзное. В течении нескольких лет часть заборов исчезли, вместо них появились нормальные пятиэтажные дома с нормальными окнами без решеток. Если все здания внутри тюрьмы были построены из красного кирпича и их никогда не оштукатуривали, то здания-заборы вокруг тюрьмы поштукатурили и выкрасили в жёлтый цвет. Есть такая манера на Руси: чтобы придать казённому дому весёленький вид, его красят в желтый цвет. Через некоторое время, в виду плохого качества красок, желтый цвет превращается в грязно-желтый и иллюзии новизны исчезают, здания приобретают нормальный русский казённый вид. Таким образом с построением домов-заборов непосвященные ни коим образом не могли догадаться, что за этими желтенькими весёленькими зданиями находится одна из многочисленных тюрем с особым режимом. Эти здания построили не по всему периметру тюрьмы. Каменный забор остался со стороны реки Яузы, куда редко кто-либо заглядывал, кроме нас детей, так как там были вырыты, никто не знает для чего, два котлована, которые со временем благодаря московским дождям превратились в пруды с ужасно грязной водой, куда все кому ни лень бросали ненужное железо и где мы купались в жаркие летние дни. Другой забор, который тоже не тронули, находился со стороны дома номер 20 (если вы помните, тюрьма имела номер 18), расположившемся к западу. И уж нечего было говорить о концертах для детей из соседних дворов силами заключенных. Я не помню ни одного случая, чтобы кто-либо из нашего двора или из соседних дворов похвалился, что он был на территории тюрьмы после войны. ***  Стромынка (так мы называли Стромынскую улицу) начиналась у метро «Сокольники», пересекала речку Яузу, круто поднимаясь от реки вверх и достигала Преображенскую площадь, где встречал наш любимый, тогда ещё не разрушенный (снесён в середине 1990-х) кинотеатр «Орион» (Преображенская площадь, 7).  Придя к единоличной власти, Хрущёв стал, он этим занимался и до этого, разрушать по-настоящему: сельское хозяйство (кукуруза), оппозицию (Молотов, Каганович и др.) и, можно ли поверить, что после Сталина кто-то из партийных мудрецов мог позволить себе такое идиотство!, церкви.  Его жертвой 18 июля 1964 года пала наша уютная, я думаю, построенная ещё в 18-ом веке Преображенская церковь (Храм Спаса Преображения, Преображенская площадь, 9А).  Все старинные здания довольно часто подвергались переделкам. Впрочем, говорить о сохранении исторических памятников бессмысленно, достаточно вспомнить, как на Преображенской площади по указанию Хрущёва за одну ночь уничтожили старинную роскошную церковь. Уверен на все 100%, что потомки «великого преобразователя» сейчас носят с гордостью крестики, так же как с гордостью Сергей Хрущёв получил гражданство Соединённых Штатов Америки и объявил об этом, выступая по американскому телевидению. Сейчас, когда известна роль Н. С. Хрущёва в организации голода в 30-е годы на Украине, когда, ставши первым секретарём Московского городского комитета партии, он активно участвовал в репрессиях против москвичей, когда добившись единоличной власти он привёл мир на порог мировой атомной катастрофы, неоднократно повторяя: мы не только догоним и перегоним Америку по всем производственным показателям, но и раздадим американцам верёвки, на которых они повесятся, – его сын, который никогда и ни в чём не критиковал своего отца, повторяю, с гордостью присягнул на верность американской конституции, на верность американскому образу жизни. Очень гордые люди живут и жили на территории России и страны Советов. Теперь они один за другим получают свидетельство о натурализации, клянутся в верности законам стране «зелёного дьявола» и с гордостью продолжают жить уже там. Однако, вернемся к нашим баранам. На Остоженке за пожарной каланчой и клубом имени Русакова (ул. Стромынка, 6), построенныи одним из последователей Ля Карбузье, где овация зрителей оглушала выступавшего на сцене, напротив Остроумовской больницы (Городская клиническая больница № 33 им. А.А. Остроумова, ул. Стромынка 7) расположился туберкулезный институт (ул. Боевская 3). В туберкулёзном институте работали двое моих знакомых: Борис Зильберштейн и Гарик Сагаловский. Оба были учениками знаменитости – первой величины в области хирургии лёгкого. Если первый был моим соучеником в начальной школе, а потом и довольно близким приятелем как там, так и здесь в Нью-Йорке, то второй оказался очень дальним родственником. Попробую объяснить каким. Он был сыном второго мужа матери первой жены моего брата. Гарик после неудачной женитьбы, оставив сына с женой в Москве, уехал в звании профессора работать и преподавать в Тюмень, где женился на женщине с двумя детьми, которых он с удовольствием воспитывал. Сын же от первого брака впоследствии стал финансовым советником Ельцина, а его жена вице-президентом The Bank of New York, которую в своё время обвинили в отмывании российских мафиозных денег, правда без последствий. *** Почему Пётр Афанасьевич Катров  Что я знаю о моём отце, если он действительно был моим отцом, почти ничего. Знаю, что он родился в 1889 году в Добруджи, которая после Первой Мировой Войны была поделена на две части – северная, отошедшая к Румынии, и южная, ставшая частью Болгарии. Так вот мой отец родился в крестьянской семье в румынской части. У меня есть предположение, что он потомок тех русских, которые бежали на территорию теперешней Румынии во времена Петра Первого, чтобы избежать дальнейшее закабаление. Знаю также, что в декабре 1917 года он приехал в Россию, чтобы, по его словам, “помочь Революции”. Видимо он знал русский язык до того, как приехал, т.к., насколько я помню, говорил без акцента. Что касается румынского, то он у него был в полном порядке, т.к. вся ругань между ним и мамой происходила на нём, чтобы нам детям не только была бы непонятна причина ругани, но и набор слов, которые они употребляли при этом. Хотя я не помню, чтобы моя мать хоть раз в своей жизни употребила нецензурное слово. Правда, я не знаю ни румынского, ни идиш. Как я понимаю, после окончания Гражданской войны отец попал в номенклатуру. Какую не знаю, по-видимому, самой низшей категории. Году в 34-ом или в 35-ом его послали на организацию совхоза в Воронежскую область. Как раз в это время врачи приговорили меня к смерти: что-то было неправильно у меня в желудке. Моя мама, родившаяся в еврейском местечке Бессарабии Теленешты, со всей его бедностью и жутким беспределом, в семье меламуда – учителя хедера (начальной еврейской школы), не верила ни в бога, ни тем более врачам, которые посмели поставить смертный диагноз её сыну. Именно поэтому я попал из голодной Москвы в относительно благополучную Воронежскую область, где к тому времени все крестьянские волнения были придушены и куда послали моего отца на организацию совхоза. Мне было 2-3 года, и я запомнил только одно событие: меня посадили на лошадь, которая пошла в конюшню через дверь, которая была точно её размера, моя же голова пришлась на верхнюю притолоку двери. Чтобы избежать катастрофы, я нагнулся и схватился за стоявшую у двери метёлку… Далее я ничего не помню связанного с этой поездкой. Потом мой отец стал директором первого в Москве гастронома на шоссе Энтузиастов. Мама говорила, что Катров, так она его называла, не пил и не курил, но зато, как принято было говорить на Руси про таких людей, он был “законченным” бабником . Мне было лет пять, когда мой отец вступил во владение этого женского царства. Я был неоднократно в этом магазине. Помню мне нравились все тётеньки, работавшие в этом магазине, тем более, как сына директора они меня всячески баловали. Видимо отцу они нравились намного больше, т.к. в конце каждого месяца были гигантские недостачи: воровали они постоянно и беспардонно. Мама была уверена, что он переспал со всеми продавщицами, а их там было несметное множество.  Ежемесячно к нам домой приходила милиция описывать имущество. Я уверен, что они намного лучше нас знали тот незатейливый скарб, который мы обладали. Правда, надо сказать, что его у нас было совсем немного и он был более, чем низкого качества. Были жуткие скандалы, а потом развод. Помню, что Катров по постановлению суда должен был платить 50 рублей в месяц, но я думаю, он делал это крайне редко и очень неохотно. Я помню ещё одну встречу с отцом. Произошла она через несколько лет после развода, незадолго до войны. Кто-то, я думаю тётя Лия (родная сестра моей матери), которая считала себя моей второй мамой, привезла меня в Новогиреево, на улицу, где стояли вкривь и вкось деревянные одноэтажные постройки неясной архитектуры. Тётя постучала в дверь одного из этих жилищ, если так это можно было назвать, на порог вышла старуха. Она на меня произвела страшное впечатление: являясь наглядным персонажем из сказок о бабе-яге. Это впечатление так и осталось у меня на всю жизнь. Я запомнил, что отец повёз меня на ВДНХ, где я ел мороженое, а потом мы пошли в цирк. Вот и всё. Как-то во время войны я спросил маму, а где же отец, она сказала, что осенью 1941-го, когда немцы были на подступах к Москве, он ушел добровольцем на фронт. Как потом стало известно, всё московское ополчение погибло, ибо им выдавали одну винтовку Мосина образца 1897-1903 годов на пять человек. Отец погиб в декабря 1941 года. Уже много лет спустя, работая на советском телевидении, я узнал, что мой самый большой босс – глава телевидения СССР Георгий Александрович Иванов – набирал это самое ополчение. Поскольку он был в верхнем эшелоне номенклатуры Московского Комитета Партии, сам он на фронт не попал. Вот, пожалуй, и всё, что я знал о моём отце Петре Афанасьевиче Катрове, если он действительно был моим отцом, т.к. есть другие версии. Можно только добавить, по-видимому, он был номенклатурным работником Наркомата торговли до конца своих дней, ибо за четыре дня до предполагаемой сдачи Москвы, а именно 12 октября 1941 года, мама посадила меня и моего брата Августина на пароход, зафрахтованный специально для детей руководящих работников Наркомата торговли РСФСР, на котором мы вдвоём отправились в детский интернат в Горьковской области. Министерство торговли СССР было образовано значительно позже, при Брежневе, и оно сразу же привлекло к себе внимание делом двух предприимчивых евреев, незадолго до этого вышедших из мест заключения, куда они попали за финансовые злоупотребления. Один из них, по фамилии Фиорент (по его имени так и назвали “дело Фиорента”), став начальником отдела снабжения Министерства, скромно зарабатывал на жизнь, отправляя в Узбекистан эшелонами ткацкие станки для подпольной пошивочной индустрии. Его и его напарника расстреляли. В деле были замешаны два заместителя министра. Помню, что у одного была фамилия Серебряков, его, после снятия с поста, послали начальником цеха на одно из предприятий министерства, а потом назначили директором Института конъюнктурной торговли СССР, который специально организовали для него. Фамилию второго зама не помню, помню только, что он покончил жизнь самоубийством, о чём Сталин сказал бы: “Человек со слабыми нервами”. У Фиорента было два сына. Одного младшего, не боюсь сказать, балбеса, я встретил в Италии, кажется, на пути в Канаду, старший же – член партии и известный журналист, по рассказам общих друзей, отказался от отца. ***  Но вернёмся на пароход, который увёз меня и моего брата в интернат в Горьковскую область, оставив маму в Москве рыть противотанковые рвы. Решение об эвакуации принималось на общем семейном совете, где основным докладчиком была мама, правда без права голоса, мой брат, с правом совещательным голоса, и я. Мне тогда уже было полных девять лет, и мой голос был единственный и решающий. Ни какого желания эвакуироваться у меня не было, я не хотел уезжать ни из Москвы, ни от мамы, но когда Мария Петровна, так стали звать мою маму после эмиграции в Россию, сказала, что нас повезут на пароходе вначале по Москве-реке, потом по Оке, а далее по Волге почти до самого города Горького, решение было принято моментально и безоговорочно: только идиот может отказаться от такого экзотического путешествия. Об этом решении очень скоро я горько пожалел. Но вначале о самой поездке. На пароходе я не скучал. В первую же ночь, прогуливаясь по верхней палубе позади капитанского мостика, я обнаружил несколько корзин зелёных помидор под мостиком. Ночь была изумительная: дул легкий бриз, было тепло, ярко светила луна, – наверное такая обстановка располагает к криминальности, – я стал бросать помидоры в фарватер парохода, считая по секундам, который из помидор больше будет плыть в фарватере за пароходом. Однако, это всё мне быстро надоело, т.к. помидоры не слушались меня и быстро тонули. Вдруг меня осенило: на палубе по периметру стояли плетённые кресла и шезлонги, взяв одно из кресел, я сбросил его с верхней палубы в фарватер. Поверьте мне, минут 15 это кресло плыло за нами. Было, наверное, между 11-ю и 12-ю ночи, все дети, также как и мой брат, сладко спали, команда, надеясь на то, что все дети угомонились, потеряла бдительность, именно поэтому я мог действовать безнаказанно. Потом я сбросил ещё пару кресел, наслаждаясь тем, как они послушно, как хорошо тренированные псы следовали за кораблём. Но всему приходит конец, я устал и пошел спать. На следующую ночь я уже не повторил свой эксперимент, т.к., несмотря на мои 9 лет, сообразил, что забава не пройдёт безнаказанно, ибо команда, недосчитавшись кресел, может быть начеку. Было ещё несколько запоминающихся событий во время этого путешествия. Во-первых, мы были свидетелями бомбёжки. Видимо, у немецких бомбардировщиков были другие цели, поэтому ни наш пароход, ни огромная толпа беженцев, скопившаяся на пристани (не помню, в каком месте это было) не пострадали, зато с парохода были видны огромные пожары в городе. Утром того же дня, задолго до того как началась бомбёжка и после того, как наш пароход пришвартовался, люди скопившиеся на пристани атаковали наш трап, пытаясь пробраться на пароход. Когда же им это не удалось, они стали просить у нас, детей, с интересом наблюдавших за всем, что происходило на пристани с верхней палубы, еду. (Хочу отметить, что выглядели эти люди, как бедные крестьяне на картинах русских художников-передвижников, даже заплечные мешки были те же самые.) И тут началось веселье. В то время в Москве мы ещё не знали голода, родители дали нам в дорогу более, чем достаточное количество еды, более того, нам не приходилось общаться с такой огромной толпой голодных людей. Я думаю нами не руководили хорошие побуждения, мы решили позабавиться, поэтому в толпу полетели вначале мелкие баранки, которые создали невероятный ералаш на пристани. Мы постоянно бегали в свои каюты, ища, что бы ещё бросить, наслаждаясь настоящим бедламом на пристани. Поскольку, как вы понимаете, на пароходе, не было холодильников, сливочное масло было в полужидком состоянии, и оно пошло в ход к величайшей радости голодной толпы. Помню, что команда парохода только покачивала головами, наблюдая за шабашем на пристани и безумным неистовством московских барчуков. Надо сказать, что о том, как мы легко и бездумно расстались с продуктами, мы очень скоро горько пожалели. Не помню, сколько дней мы были в пути, наконец мы пришвартовались в Богородске. Это районный центр примерно в 40 километрах от Горького (Нижнего Новгорода). Но на этом наше путешествие не закончилось: нас всех на подводах доставили в одну из деревень Богородского района в специально устроенный для нас детский интернат. Можно только догадываться, по какому принципу были подобраны руководители и преподаватели-воспитатели интерната: главное было убежать из осаждённой и уже начавшей испытывать голод Москвы, которую вот-вот должны были сдать немцам. Все дети в интернате были школьного возраста, т.е. от 8-ми до 18-ти (в то время в 1-ый класс отдавали в 8 лет). Как я понимаю, в связи с общим состоянием дел в Москве, многие подростки вышли полностью из-под контроля родителей и общества ещё до приезда в интернат. Можно себе представить, что произошло по приезду. Часть учеников старших классов не только отказалась посещать уроки, но и вообще от всякого контроля над ними. Голод начался немедленно по прибытии на место, поэтому надо было добывать еду. Дети из так называемых благополучных семей превратились в мародёров. Местное население стало сопротивляться, в интернате появилось масса холодного оружия. Но не только местное население страдало от необъявленного террора, участь преподавателей-воспитателей была не лучше. Вспоминается пожилая пара учителей, которая, возвращаясь после уроков в общежитие, в котором жили и ученики старших классов, баррикадировались в своей комнате. Это их не спасало ни от оскорблений, ни от издевательств. В этом же общежитии я жил вместе со своим братом. Не знаю, как это удалось ему это устроить, но до поры до времени нас не разъединяли. Деревня, где находился интернат, была гнездом трудностей в жизни малолетних обитателей колонии: голод, холод, несметное количество вшей, бездушное отношение к нам со всех сторон. Казалось, что хуже быть не может. Оказалось может. По чьему-то указанию меня перевели в общежитие моих сверстников, и уже в первую ночь у меня случилось недержание кала. Как я потом узнал, эта болезнь в простонародье называлось “медвежьей”. Брату доложили об этом моментально. Я не знаю, как он среагировал на произошедшее, видимо, он сказал воспитателям, что это случайность и надо оставить всё как есть. Однако и на следующую ночь произошло тоже самое. Теперь уже не было ночи, чтобы у меня не было приступа. Скандал был невероятный, никто не знал, что со мной делать, кроме... брата. Надо напомнить, что было ему тогда 13 лет, а руководители теперь уже организованной банды малолетних правонарушителей были, старше его на 3-4 года. Так вот, он сказал директору интерната, чтобы меня перевели назад к нему. Это можно было сделать с согласия вожаков, с которыми он договорился на условиях, что если у меня случится приступ “медвежьей” болезни в их общежитии, то они меня и его убьют. Не знаю, насколько серьёзна была их угроза, но что нас бы избили до полусмерти у меня и сейчас не вызывает сомнения. Произошло “чудо” – я перестал самоизвергаться. И всё было бы в порядке, если бы однажды ночью мы не проснулись от жуткой вони. Была суровая зима, голландская печь топилась круглые сутки. Каждый день назначались бригады по добыванию дров и по топке печи. Дрова воровались везде и всюду, я думаю, что иногда даже избы разбирались для того, чтобы отопить общежитие старшеклассников. Однажды ночью, кто-то, желая сошкодничать, положил дерьмо в печь, думая, что подозрение в первую очередь падёт на меня. Приходится удивляться силе убеждения, которой обладал мой брат, он доказал как со стороны психологической, так и на фактах, что это не моя работа. Казалось, что опять меня пронесло, но тут я чем-то заболел и меня перевели в какую-то избу и положили на огромную крестьянскую печь. У меня тогда сложилось впечатление, что все обо мне забыли. Я не помню, чтобы меня посещал врач, если такой у нас был, или бы мне приносили еду, я даже не помню, чтобы ко мне приходил Августин. Думается, что у меня была инфекционная болезнь с высокой температурой и ко мне никого не подпускали. Помню, что несмотря на болезнь я был постоянно голоден и поэтому, найдя на печке зажаренного целиком поросёнка, я отдирал ногтями маленькие кусочки кожи и с трудом их пережёвывал, до мяса мне добраться не удалось. И ещё, был ли я болен или здоров, я ежедневно писал горькие письма маме, начиная и кончая каждое письмо словами: “Дорогая мамочка, мне здесь так плохо, возьми меня отсюда”, не подозревая, что я творю. Наверное поэтому я старался держать мою маму в полном неведении в отношении всех моих дел, когда повзрослел, чтобы невзначай не травмировать её. *** У нас в семье никто не верил в чудеса. Мама говорила, когда заходил вопрос о нечто подобном: “Каждый создаёт чудеса своими руками”. И несмотря на всё это, я с братом стал участником чуда. В начале марта 1942 года брата и меня вызвали к директору интерната. У него в кабинете сидела наша мама. В своё время я не поинтересовался, как моя мама без связей, очень маленькая худенькая женщина, преждевременно постаревшая, от авитаминоза потерявшая почти все зубы, говорящая с еврейским акцентом, достигла невероятного, получив разрешение Народного Комиссариата Внутренних Дел СССР на выезд из осаждённого города и въезд назад с детьми. Этому есть только одно объяснение: она была матерью в полном смысле этого слова, к ней применимо слова Мать только с большой буквы. Не помню, в тот же день или на следующий мы все трое сидели в санях, а злополучный, по крайней мере для меня, интернат остался позади, мы были на полпути между двумя районными центрами: Богородском и Дзержинском. Дзержинск был крупным железнодорожным узлом, именно поэтому мы направились туда. Через много лет я узнал, что этот город обладает и другими достоинствами. Так там в семье лейтенанта КГБ родился известный вам, а ещё более мне, Эдик Лимонов, он же Савенко, кроме того, этот город был средоточием предприятий химической промышленности, главным продуктом которых были отравляющие вещества, которые взлетали на воздух время от времени. Мой брат вместе со своей женой Светланой работал в секретном научно-исследовательском химическом институте на шоссе Энтузиастов в Москве, который занимался усовершенствованием уже существующих ОВ и производством новых. Светлана довольно регулярно ездила в командировку в Дзержинск, в то время как Августин, надолго застревал в другом центре этой жуткой индустрии – в Волгограде (Сталинграде). Не помню, когда мы добрались до железнодорожной станции, помню только, что уже на следующий день, переспав в вокзальном здании, мы начали штурмовать, иначе это не назовёшь, проходящие на Москву поезда. Платформа была низкая, мама меня подсаживала на первую ступеньку и, держась за ручки, напирала сзади, надеясь, что мы прорвёмся в вагон. Что делал брат в это время я не знаю. Знаю только, что через станцию проходили два поезда в сутки на Москву и мы пытались попасть каким-либо образом в один из них. На третьи сутки днём мы влезли на ступеньки подошедшего поезда. Мама, как всегда сзади, напирала из-за сил своим, я бы сказал, хрупким маленьким телом. Когда я уже достиг вагонной двери, стоя на верхней ступеньке, огромная женщина-проводник приподняла меня за шиворот и, я бы сказал, осторожно бросила между вагонами. На всю жизнь запомнилось: поезд тронулся, по станции пронёсся жуткий стон толпы, а я целый и невредимый выкатился из под колёс вагона, – для этого мне не пришлось прилагать большие усилия, т.к. мама меня так укутала, что я был похож на скалку, которой раскатывают тесто. Вечером этого же дня Августин сказал, что с него достаточно, пробрался на крышу остановившегося пассажирского поезда и уехал в сторону Москвы. Наше положение существенно ухудшилось, так как последнюю еду мама отдала старшему сыну. Однако, мир не без добрых людей. Рядом с нами на полу зала ожидания на вещевых мешках устроились два молодых усато-бородатых человека. Всё на них было новенькое: чёрного цвета дублёнки, дорогие меховые шапки, добротные валенки. Было ясно, что они в хорошем настроении, они почти постоянно напевали популярную в то время песню из кинофильма “Александр Пархоменко”: Любо, братцы, любо, Любо, братцы, жить, С нашим атаманом Не приходится тужить. Мама почему-то решила, что они партизаны: слишком уж они были симпатичными людьми, а мы с самого начала войны боготворили партизан. И, действительно, поговорив с ними, мама узнала, что один из них был командиром отряда, а второй его заместителем. Не думаю, что мама каким-либо путём дала им знать, что мы голодные и что у нас нет шансов достать еду. Запомнилось, что один из них развязал вещевой мешок, вытащил целую буханку чёрного хлеба и дал её маме. Они буквально спасли нас. Всё это происходило на четвёртые сутки, а на пятые, не помню, как это удалось нам, мы очутились в переполненном вагоне поезда, идущего на Москву. Среди тех, кто был в купе, в которое нам удалось кое как втиснуться, был симпатичный мужчина с кавказскими чертами лица, рядом с которым сидел очаровательный курчавый мальчик, его сын, по-видимому, на 2-3 года моложе меня, с которым я быстро подружился, так что мы уже не расставались до самой Москвы за исключением перерывов на сон и многочисленных походов в уборную, куда я постоянно бегал, безуспешно пытаясь бороться с одолевавшими меня вшами. ***  В начале марта 1942-го мама привезла меня и брата из детского интерната под Горьким в Москву. Привезла, конечно, не то слово, она вырвала нас оттуда. Москва нас встретила, если так можно сказать, голодом. Город голодал не впервые. Но если до войны не хватало мясомолочных продуктов, то зимой 42-43 годов мы буквально ели картофельные очистки. Помню жуткие очереди, в которых мне часто приходилось стоять по многу часов в любую погоду. В Москве зимой градусник болтается где-то в районе минус 30-40 градусов по Цельсию. Стояли так плотно, что не только человек не мог пролезть, положение руки нельзя изменить. И всё это, чтобы получить несколько коробок жуткой еды – толокна. Толокно – еда абсолютно неизвестная цивилизованному миру, я думаю это перемолотая шелуха какого-то зерна. Было это невкусно и непитательно, но зато набивали желудки.  Чтобы как то выжить, многие москвичи, и мы в том числе, бродили по Подмосковью, пытаясь выменять носильные вещи на что-нибудь съедобное. Обычно, отъехав от города на довольно значительное расстояние и сойдя с электрички, мы попадали в покрытую снегом пустыню. Однажды мы сошли в Одинцово. Как мама ориентировалась, я до сих пор не понимаю. Сойдя с электрички, мы искали санные следы, а потом шли по ним, ища что-либо живое. Результатов отступления немцев или наступления наших, или политики “вызженной земли”, т.е. уничтожать при отступлении всё, чем мог бы воспользоваться враг, не было видно, – всё лежало под толстым слоем снега за исключением полуразрушенных печных труб, торчавших кое-где. И вдруг откуда ни возьмись, как будто из преисподней, вьётся дымок. Мы устремляемся туда, а там укрытое снегом и небольшим слоем земли расположилось целое крестьянское хозяйство, с коровой, козами и курами, не разу не видел лошадь. Вскоре мы идём назад на станцию. У брата за спиной 50-килограммовый мешок картошки, мама обязательно нагружена яичками, может быть овощами или свежеиспечённым хлебом, я тащу 5-литровый бидон с молоком. До станции 5-7 километров, я тут же устаю и меня уже не волнует никакая еда, мама всё время успокаивает, говоря, что осталось идти совсем немного, не брату, который оказывается исключительно выносливым, а мне – нытику. Потом ещё не раз в жизни мама напомнит мне эту поездку. На станции я открываю бидон и, о чудо, вместо молока в бидоне сливочное масло. Всю дорогу, с тех пор как мы тронулись в обратный путь, я нёс бидон на ноге, – это выглядело так, как будто у меня протез или покалеченная нога. Дилемма, что лучше: быть более или менее сытым или валяться в постели голодным и читать Майн-Рида или Вальтера Скотта. Очень скоро проблема решилась сама собой: нечего было обменивать. |