|

|

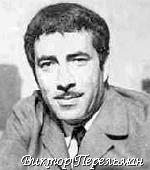

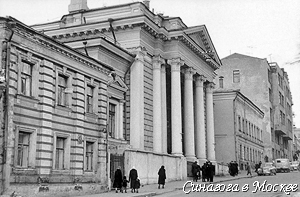

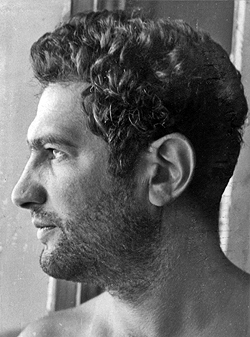

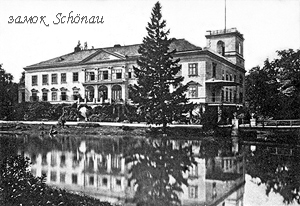

*** Кстати, к вопросу о птичках.  В 1970 году Председателем Государственного Комитета по Радиовещанию и Телевидению стал личный друг Брежнева Сергей Лапин. Вскоре меня вызвали в кабинет Главного редактора Главной редакции музыкальных программ Центрального Телевидения, в которой я прослужил к этому времени четыре года. (Моё имя, как редактора наиболее популярной программы, почти постоянно можно было видеть на доске почёта Комитета, висевшей на 2-ом этаже, прямо напротив приёмной Председателя.) В кабинете, куда меня пригласили были: сама главный редактор Нина Нерсесовна Григорьянц, секретарь партийной организации и председатель профсоюза редакции.  Мне объявили, что меня сокращают. Сейчас я не могу вспомнить, по какой надуманной причине подвели меня под сокращение, мне кажется, что секретарь парторганизации сослался на общие пертурбации в системе нашего Комитета. Нина Нерсесовна, чтобы смягчить шок, сказала, что есть возможность перевести меня на радио, в редакцию программы “Маяк” вместо ведущего этой программы, человека с очень плохим запахом из-зо рта, Гарри Табачника. Рассказывали, что он писал книгу на основании материалов института Народов Востока об исключительности еврейской нации. Видимо, кто-то продал его. До сих пор удивляюсь, как такой осторожный человек, да к тому же не входивший в конфронтации ни с непосредственным начальством, ни с властями вообще, решился заняться такого рода делом; видимо, решил основательно подготовиться к поездке в Израиль и готовил капитал. Я же сказал присутствующим: зачем им, т.е. радийному начальству, менять шило на мыло, подразумевая, что мы оба, я и Гарри, евреи. Потом кто-то мне задал вопрос: “А что Вы будете делать после увольнения?” Я ответил, что придётся повысить класс игры в преферанс, начать посещать ипподром, а что касается алиментов, к тому времени я уже развёлся с женой, то их придётся платить вам, указав пальцем на секретаря партийной организации, и вышел из кабинета. Нина Нерсесовна, взбешённая, помчалась за мной, говоря, что было бы не всё потеряно, если бы я сдержал свои эмоции. Надо сказать, что я был горько оскорблён вопиющей несправедливостью: за время работы в редакции я не имел ни одного серьёзного замечания. Да, я отказался вступить партию, что мне неоднократно предлагала сделать Нина Нерсесовна, зная, что благодаря моему, я бы сказал, политическому темпераменту я был наиболее уязвим среди работников её редакции. В связи с этим вспоминается, что во время чешских событий 1968 года, будучи в отпуске, я позвонил на работу начальнику моего отдела Виктору Сергеевичу Черкасову, который приказал мне до конца отпуска ему не звонить. Дело в том, что большое количество работников телевидения было отправлено в Чехословакию, где они вели пропагандистские передачи для оккупационных войск, и если бы я был в их числе, как думал Виктор Сергеевич, я бы мог вести себя не самым “благоразумным” образом. К тому времени уже были известны случаи братания советских граждан с чехами. Одним из тех, кто первым сделал это, был Кирилл Хенкин со своей женой Ирой, которые работали в Праге в одном из интернациональных социалистических изданий. Но вернёмся к моему увольнению. Я не уверен, что Нина Нерсесовна могла что-либо сделать, т.к. приказ исходил от самого Лапина, но я был убеждён, что она искренне хотела сохранить меня в редакции. Когда я писал эти строки, неожиданно мне позвонил из Филадельфии мой товарищ по работе в редакции (я его встретил пару лет назад в Нью-Йорке), также бывший редактор (он пришёл в редакцию до меня), который в отличии от меня, ушёл оттуда на пенсию в должности начальника отдела, мой бывший соавтор Сима (Анисим) Гиммерверт. В довольно длинной беседе он рассказал мне, что в 1975 году Нине Нерсесевне пришёл приказ (официальное письмо) из отдела кадров Комитета от председателя Всесоюзного Комитета по Радиовещанию и Телевидению Сергея Лапина, в котором предлагалось разобраться с кадрами, т.е. прямо указывалось, что в редакторском составе превалируют лица определённой национальности, а поэтому, чтобы была правильная этническая пропорция, надо сократить часть лиц «определённой» национальности: их в её редакции к тому времени набралось до 17, извините, человек. Она не отреагировала на приказ. Примерно через год Нина Нерцесовна принимала участие в одном из очередных заседаний коллегии Комитета, на котором Лапин, обращаясь к ней, сказал, что несмотря на письмо, она не приняла никаких действий, и спросил её, почему она не выполняет приказ. Тогда в ответ один из чиновников отдела кадров Комитета заметил с места, что она, по-видимому, не выполняет приказ, т.к. у неё самой муж еврей: «У неё же муж еврей». Она и после Коллегии никого не уволила. Умерла Нина Нерсесовна Григорьянц в июне 2003 года в возрасте 85-ти лет. Я отдавал и отдаю должное этой мужественной женщине, которая даже после угрожающего выступления председателя Комитета не уволила ни одного из семнадцати евреев, работавших в редакции. Вечная память этой мужественной, честной и очень способной женщине. Однако, решив, что нельзя плыть по течению, я пошёл на приём к Лапину. Вельможа, не знаю почему, принял меня незамедлительно. В состоявшемся разговоре он не выдвинул никаких альтернатив, кроме как посоветовал мне поехать на работу в Усть-Каменогорск или в Южно-Сахалинск также на должность старшего редактора. В моём аттестате зрелости были все тройки, за исключением двух пятёрок – по поведению и географии, так что я знал где находятся эти два места. Я возмутился, говоря о том, что он практически делает меня безработным, а ведь официально у нас в СССР безработицы нет. В ответ Лапин грозным тоном сказал мне, что он может мне “показать”. На что я ему ответил, что я знаю про это, намекая на его генеральский чин КГБ. Эта была наша не последняя встреча, хотя следующая состоялась заочно. Дело в том, что перед увольнением я соавторствовал с Анисимом Гиммервертом в детской редакции телевидения, создавая сценарии серийной передачи о детях-героях Гражданской войны. Когда мы приступили к написанию сценария об армянском мальчике, который творил чудеса доблести, бесстрашия и смекалки, будучи сыном какого-то подразделения в Гражданскую войну Красной Армии (фамилию его я не помню), Анисим неожиданно вышел из соавторства по какой-то очень уважительной причине, оставив меня наедине с самим собой и с книгой, в которой расписывались приключения юного авантюриста, если можно так сказать, и с самим уже совсем дряхлым бывшим героем, жившим на улице Валерия Чкалова около Курского вокзала. Прямо сказать, я приложил минимум усилий для завершения уже начатого с Анисимом сочинения, думаю, что это отчасти было от испуга, т.к. до этого я никогда не прикасался к политическим темам. То, что я сделал, – это была простое переложение чужой книги на телевизионный язык, даже непросвещённые называли бы это плагиатом. Употребило это же выражение и детская редакция, когда я потребовал деньги за вышедший в эфир опус. Однако, они забыли, что у советских собственная гордость, я им напомнил об этом, сказав, что если они не заплатят немедленно, им придётся выплачивать мне в иностранной валюте: подходил срок отбытия на историческую родину. Моя соседка, режиссёр моей бывшей редакции Галя Мячина буквально примчалась после работы ко мне домой на следующий день и рассказала, что Председатель Комитета Лапин озверел, когда ему доложили о моих финансовых притязаниях. Вы будете смеяться: через полгода я получил от мамы письмо, в котором она сообщала, что Государственный Комитет по Радиовещанию и Телевидению прислал ей денежный перевод. Насчёт кагэбэшных чинов. Был в Главной Редакции Политических Программ политический обозреватель, приближённый ко всему начальству, выглядевший и ведущий себя как полковник КГБ, еврей Леонид Золоторевский. Не знаю, был ли он в звании, но его подозревали все. Так же, как никто не видел главу писателей Российской Федерации Сергея Михалкова – отца Никиты и Андрона – в форме генерала КГБ, но вся Москва говорила, что он служит “там”, т.к. все главы все писательских союзов СССР “там” служили. Так вот, продолжаю о птичках. Потеряв работу на телевидении, я не отчаялся, т.к. за 16 лет работы там я приобрёл довольно значительное количество связей в различных литературных организациях. Одной из них был только что созданный литературный журнал “Современник”, с главным редактором которого я время от времени общался. Когда я позвонил ему и рассказал о своём положении, он ответил, чтобы я пришёл на той же неделе в отдел кадров журнала со всеми документами и добавил, что берёт меня на должность старшего редактора. Через пару дней я уже сидел перед начальником отдела кадров. Всё шло хорошо, пока тот не раскрыл мой паспорт: лицо его неожиданно вытянулось, и он сказал, так хорошо нам знакомую, не только по старой жизни, но и часто употребляемую здесь фразу: “К сожалению, должность старшего редактора, на которую Вы претендуете, уже занята другим человеком”.  *** Как-то Августин, придя домой, стал мне рассказывать о том, что сказал ему один из кандидатов наук в его лаборатории, с которым он подружился: «Я понимаю, Августин, ты хочешь работать, делать то, что нужно на том месте, куда тебя поставили. Но пойми, это нужно только тебе, “им” это не нужно, они хотят, чтобы ты делал то, что “им” нужно, даже если это идёт в ущерб общему делу. Не рви свой зад, ничего у тебя не получится». *** Прочитал на интернете, что где-то и зачем-то выступал советский журналист-международник, бывший специальный корреспондент бывшей “Правды” Генрих Авиэзерович Боровик по одной версии, а по другой Генрих Аверьянович. Не мне судить какая из версий правильна, могу только заметить, что я не поставил бывший «советский», как было написано на интернете, только потому, что такие люди как Генрих Боровик были, есть и будут советскими. Этому прямое есть доказательство – посмотрите на русский парламент – Думу. Кстати, на одном из мероприятий или как их называют теперь тусовке, он был в компании Иосифа Кобзона, Валентина Зорина; в другом участвовали Евгений Примаков и Михаил Горбачёв. Скажи мне, кто твои друзья… Но в общем-то я хотел рассказать о другом. Однажды, когда мы ещё не переехали в Останкино, я шёл от главного здания Московского телецентра на Шаболовке к проходной. Когда я уже миновал здание цветного телевидения и подходил к проходной, меня окликнули, на ступеньках здания стояла старший редактор цветного телевидения. Имени и фамилии её я не помню, я только знал что она жена Генриха Боровика. Эта была женщина высокого роста, с тяжёлой косой уложенной на голове, с удивительно красивыми карими глазами и очень приятным овалом лица. Она была явно кавказского происхождения. Было ей где-то лет 35-40. Сложена она была, как мы говорили тогда, “как надо”. Замечу, что там же на интернете говорилось, что на открытии памятника на Новодевичьем кладбище в честь 40-летия со дня рождения Артёма Боровика была его мать Вероника Хильчевская. Я не думаю, что женщина, работавшая у нас, была матерью Артёма, ибо выглядела она как дагестанская или осетинская княгиня, беспредельно красивая. Окликнув меня, она предложила подвезти до метро. Поскольку было около полуночи, я не стал ломаться. Пройдя через проходную, мы увидел блестящий лимузин, уже поджидавший её на Шаболовке. Как только машина тронулась, завязался разговор, из которого я узнал, что машину за ней посылает муж, Генрих Боровик. У меня сложилось твёрдое впечатление от её откровений, что далеко не всё в порядке в датском королевстве и что вообще-то надо опасаться людей в позиции, которую занимал Генрих Боровик. Меня удивила горечь, с которой она это высказала. Вскоре автомобиль довёз меня до метро “Октябрьская”, и мы тепло распрощались. Продолжения этой беседы не последовало. *** В 1971 году мы с Игорем Смирновым поехали в Дудинку. История этой поездки такова... Как я познакомился с Игорем, я не помню, помню только, что он присутствовал на моём свадебном обеде в октябре 1966 года в столовой напротив теперешнего Дворца водного спорта, построенного в брежневские времена на месте разрушенного ещё до войны Храма Спасителя, весьма почитаемого и любимого москвичами не только в дореволюционные времена. Жил Игорь в то время в моём доме на Матросской Тишине, снимая комнату в 3-ем подъезде, кажется, на 5-ом этаже. Был он родом из Мурманска и работал диктором 1-ой категории на московском Всесоюзном радио. Была у Игоря одна особенность: каждый раз, когда ему хотелось переспать с женщиной, он на ней женился. Игорь был женат третий или четвёртый раз; а шесть лет позднее к тому времени, когда я садился на самолёт австрийской авиакомпании, чтобы начать первый этап моей эмиграции (которая его страшно удивила и расстроила, так что он яростно отговаривал меня от этого «безумного», по его словам, поступка) он побил известный мне рекорд, женившись седьмой раз. Детей у него не было, по крайней мере законных. Я спрашивал его: почему ему обязательно надо жениться, если он хочет переспать с кем-то? Вразумительного ответа я не дождался. Прошло много времени с тех пор, я приучил себя к более глубокому анализу человеческого материала – Игорь никогда не выходил у меня из рамок моего определения очень порядочного человека. Летом 1971 года мы оба были не у дел. Меня оставил без работы, пришедший к власти в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР в середине 1970 года Сергей Лапин, который предложил мне сменить Москву на Усть-Каменогорск или Южно-Сахалинск. Игорь же потерял работу из-за своего неосторожного языка. Надо отметить, что он всегда был советским патриотом. Где-то в начале 1971 года проводилось совещание дикторов радио, утренняя “летучке”, на которой присутствовал председатель Комитета Лапин. Когда дали слово Игорю, он, взяв быка за рога, высказав с давних пор неудовлетворённое желание дикторов радиовещания быть приравненным по зарплате к дикторам телевидения. Он пригрозил: «А не то мы....». Я не думаю, что кто-либо из дикторов или сам Юрий Левитан дали ему право выступать от их имени. Тут его спровоцировал Лапин: «А не то вы объявите забастовку?» «Да, да», – почти радостно закивал головой Игорь. В то время за это уже не сажали, просто его тут же отстранили от микрофона Всесоюзного радио и, мягко говоря, вывели из штатов Комитета. Игорь был огромным человеком с большим добрым сердцем. Не берусь судить о размере его мозгов, однако, я думаю, они не были пропорциональны его росту, т.к. его выступление было явным творческим самоубийством, такого не прощали. Надо отметить, он видел много больших грехов у советской власти. Работа на радио не давала много денег, она помогала приобрести профессиональный престиж, а уж отсюда шли заработки. Если я, потеряв работу на телевидении, вынужден был писать под чужими именами для того же радио и телевидения, то настоящий русский человек Игорь не имел моих проблем: его подхватили сразу две студии Военфильма и Научно-популярных фильмов, где он зарабатывал тонны денег. Наши с ним неприятности с Комитетом по Радиовещанию и Телевидению произошли примерно в одно и то же время. Встретив меня весной 1971 года, Игорь спросил меня: не хотел бы я поехать вместе с ним на заработки в Дудинку с московским комсомольским строительным отрядом. Зная, что если я решусь эмигрировать, о чём я тогда постоянно думал, мне понадобятся деньги, я немедленно согласился. Во второй половине июня мы приземлились в Норильске. Даже сейчас у меня перед глазами стоит многоцветная картина разгрузки багажа нашего самолёта. Дело в том, что вместе с нами из Москвы летела группа грузин, которые, как обнаружилось в Норильске, везли фрукты и овощи в северные края. Грузчики бросали ящики с драгоценным для тех мест товаром с подчеркнутой небрежностью и при этом весело смеялись. У вас, как и у меня, возникает перед глазами многоцветная картина разрушенных надежд северян полакомиться свежими помидорами, познакомить своих детей с неведомым для них вкусом абрикосов, персиков, гранат. Текли все ящики, образовывая постепенно лужи из сока фруктов и овощей. Грузины же наблюдали за происходящим погромом с необъяснимой для меня невозмутимостью, совсем не присущей этой этнической группе. Я думаю, что это было результатом того, что они были в подобной ситуации неоднократно, путешествуя по враждебным просторам совсем не забытой богом страны всеобщего равенства и братства, и знали, что цены на Крайнем Севере на их товар настолько высокие, что они с лихвой окупят поистине варварское отношение к их багажу грузчиков аэропорта Норильска. Я не помню, сколько времени заняло у нас покрыть расстояние в 90 километров, которые отделяли Норильск от Дудинки, помню только, что мы ехали по узкоколейке в вагонах, которые, как правило, использовал Мосфильм в фильмах о революции. Ещё помню необычное ощущение пустоты вокруг, т.к. не говоря о том, что мы ехали по тундре и кругом не было ни леса, ни жилья, ни, естественно, людей, не было и второй колеи, по которой бы время от времени навстречу нам с шумом и гулом проскакивали бы встречные поезда.  Дудинка – главный порт Западной Сибири и административный центр Долгано-Ненецкого автономного округа, занимающего весь огромный Таймырский полуостров, который, в свою очередь, является частью необъятного Красноярского края. Местное население этого административного деления долгане, которых по переписи 60-х годов было 1500 человек и нганасане, которых по той же переписи было около 350 человек. Написав эти строки, я полез в интернет и нашёл там несколько иную информацию, чем та, которой меня снабдил дудинский учитель средней школы. Так вот, согласно интернетовской информации, на сегодняшний день на территории Таймыра проживают долган 5320 – смесь, если можно так сказать, местных северных племён с покорителями Сибири, в том числе русских крестьян, нганасан 766 человек, а также не упомянутые учителем ненцы, которых было 2939, эвенков – 307 и, почти полностью вымерших, ненцев – 131, у которых есть свой собственный язык, на котором говорят не больше десяти человек. Все они принадлежат к этнической северной группе ненцев, куда относятся также алеуты, чукчи, американские эскимосы. Согласно тому что дошло до меня от дудинцев (как правило бывших заключённых с двумя-тремя сроками отсидки, боявшимися вернуться на «Большую Землю» из-за страха, что они уже там ни кому не нужны), коренное население Таймыра вымирает с невероятной быстротой. Причины: водка, туберкулёз, сифилис – одним словом, всё то, что приносит с собой «цивилизация» ещё с давних времён, достаточно вспомнить проникновение европейцев на территории обеих Америк и Африки. Коренного населения так мало, что порой происходят необыкновенные казусы. Я подружился за время пребывания в Дудинке с двумя очень молоденькими пилотами гражданской авиации, которым было не больше 23-х лет, обслуживающими местные линии на небольших гидропланах. Кроме снабжения меня удивительно вкусной рыбой, они рассказывали мне забавные истории из их полной приключений жизни пилотов Крайнего Севера. В один из дней во время рейсового полёта из глубинки полуострова в Дудинку к пилоту, моему знакомому, подошёл абсолютно пьяный представитель народов Севера и приказал немедленно остановить самолёт в связи с тем, что они пролетали над его стойбищем. Пилот послал его туда, откуда не возвращаются. В ответ разозлившийся пассажир заорал: «Я тебе покажу, я депутат Верховного Совета СССР», – и вытащил из кармана удостоверение, подтверждающее его принадлежность к слугам народа самого высшего советского разряда. Но вернёмся к тому, зачем мы прибыли в Дудинку.  В день нашего приезда весь наш «молодёжный» комсомольский строительный отряд поселили в двух квартирах недостроенного 5-этажного дома. Я поставил «молодёжный» в кавычки, т.к. ни я, ни Игорь, ни ещё 16 человек, входившие в наш отряд, не отвечали принятому в Союзе молодёжно-комсомольскому возрастному цензу: мне было около 39, Игорю примерно то же самое, остальные ребята были, по крайней мере, старше 30. «Остальных» было 16 – все они были кандидаты наук, работавшие в ракетной и ядерной индустрии, все как один до упора набитые мышцами, как будто провели свою юность на стройках коммунизма. На следующий день после приезда вся наша группа вышла на работу в порт Дудинки. Я могу только рассказать, какое впечатление произвёл на меня Енисей в первый день моей встречи с ним. Была середина июня, река ещё не совсем вошла в свои берега и производила впечатление, не преувеличивая могу сказать, моря, но не того самого, которое мы привыкли видеть, отправляясь в отпуск на Кавказ или в Прибалтику, а моря, которое неслось в одном направлении – к Северному Ледовитому океану, до которого ещё было очень далеко – 600 километров. Цвет воды был грязно-коричневый и она была заполнена на всём видимом пространстве отбросами разрушенной ею природы. Я думаю, что те, кто хочет более близко познакомиться с характером и привычками могучего Енисея, должен прочитать книги глубоко честного, очень талантливого сибиряка, родившегося на берегах Енисея, Виктора Астафьева, мать которого погибла во время одного из паводков, когда Виктору было 6 лет. Поскольку Енисей ещё не совсем вошёл в свои берега, все портовые краны были припаркованы на высоких холмах, куда их загнали поздней осенью. Наша работа состояла в том, чтобы подготовить пути, по которым должны были передвигаться эти краны во время навигации. Что подразумевалось под выражением «подготовить пути»? В данном случае эта фраза не означала действительности, т.к. самих путей не было, на их месте лежали скрученные как верёвочные канаты куски металла, совсем не напоминавшие так привычные нам прямые как стрела рельсы. Тут мы .увидели и поняли, почему Енисей называют «могучим». Но рельсы сами по себе ещё не железнодорожные пути, кроме них есть шпалы, костыли, прокладки, гайки – одним словом, полный набор того, с чем нам пришлось познакомиться вплотную, включая необходимый инструмент. Особых впечатлений от этой работы я не вынес, хотя, как вы понимаете, ни я и ни кто другой из нашей группы не работали до этого на строительстве или восстановлении железнодорожного полотна. И всё же работа в порту оставила у меня в памяти историю, очевидцем которой я был и которая не была связана впрямую с профилем нашей работы, а скорее с контингентом тех, кто жил и работал в Дудинке. Кстати, о контингенте. Как правило, население города состояло из бывших заключенных, отбывших два или три срока в северных лагерях или высланных на Крайний Север, уже состарившихся и заведших семьи и решивших, что им делать нечего на «материке» (так дудинцы называли европейскую часть России, хотя сам Таймыр – физическая часть Западной Сибири), что их там не ждут и они там уже не смогут прижиться. Однажды, проходя по одной из улиц города, я услышал немецкую речь. Ни в облике, ни в одежде, ни в поведении людей, говорящих на этом языке, не было ничего, привычного нашему пониманию физического облика тех людей, которых мы привыкли считать немцами. Их лица были не то, что обветренны, а какие-то тёмно-коричневые, широкоскулые, некоторые с плоскими носами. Они скорее были похожи на опустившихся выходцев Среднего Поволжья. Как потом мне объяснили, все они были немцами, многие из которых были с Поволжья, которых выслал ещё Сталин. Хотелось бы добавить, что на мой взгляд, они были прямой генетической противоположностью тому типу арийца, который был образцом для Гитлера. Снова в порт, где я стал свидетелем, с моей точки зрения, довольно показательной для тех мест истории. Рядом с нашей бригадой работали на кране два парнишки, которым было лет по 18-19, из которых один был крановщик, а другой его помощник. Однажды во время обеденного перерыва я услышал, как крановщик посылает своего помощника за продуктами в магазин и говорит: «Купишь две бутылки и закуску к ним». Минут через 10-15 возвратился помощник с авоськой, в ней было 5-6 бутылок дешёвого вина, две бутылки водки и более ничего. Тут же кто-то из местных рассказал мне ещё одну историю, которая произошла пару дней назад на его глазах. Он выпивал в компании. Один из собутыльников был только что прибывший на Север вольнонаёмный, которому, очевидно, было море по колено: он выпил не закусывая литр чистого спирта. Его не откачали. Была середина июня, тот самый период года, когда нам, жителям средней полосы России, привыкшим к обычной смене суток: день-ночь, ночь-день – было как то не по себе: всё время день, ночь не приходила. Небо было безоблачное, солнце бесцеремонно палило, поднимая ртуть термометра до невероятных нашему московскому представлению о погоде на Севере 30 градусов тепла по Цельсию. Поначалу это нам даже мешало спать: как ни откроешь глаза, а за окном всё время день. Но человеческий организм, тем более здоровый, привыкает ко в всему, и вскоре мы все спали, как говорится, без задних ног, тем более что прекрасным снотворным являлся ежедневный тяжелый физический труд. Была, правда, одна деталь, которая была связана непосредственно с «белыми ночами» и которая, я думаю, беспокоила всех нас – это дети. Их голоса, гуляющих и играющих на улице, слышны были в любое время дня и ночи и, естественно, во время нашего «ночного» сна. Они – эти дети – были самого различного возраста. Удивительно было видеть в 2-3 часа ночи трёх-, четырёхлетних малышей, занимавшихся своими делами на улице в спящем городе, без сопровождения своих родителей или кого-либо из взрослых. Вскоре нас перевели в тайгу на строительство новой железнодорожной ветки, откуда я не вынес много впечатлений. Как всегда мы приходили на работу к 8-ми. В сторожке нас ожидал бригадир – местный житель, оставшийся здесь навсегда после того, как он «отмолотил», по его словам, три срока. Это был приличный мужик лет 45-ти, не утруждавший ни себя, ни нас передачей нам знаний строительства железных дорог. Вместо этого он очень просто показывал нам, как пользоваться инструментом, чтобы не покалечиться. Однажды, придя к 8-ми в сторожку, мы застали его сидящим за столом, перед ним стояла непочатая бутылка водки. Широким жестом он пригласил нас присоединиться к его компании, однако среди 18-ти здоровых спортивных парней в возрасте между двадцатью восьмью и тридцати тремя годами не нашлось ни одного добровольца.  Мне, как и всем, также было даже противно думать о водке в столь ранний час, однако я решил поддержать честь моего недавно обретённого мною коллектива, и я, как говорят, «засадил» стакан довольно тёплой водки не закусывая, ибо нечем было. Хочу ещё раз подчеркнуть то, что я был самый старый, 39, и самый мелкий из «бойцов» отряда. И ещё одно впечатление от пребывания в тайге. Дудинка расположена за Полярным Кругом. Была середина лета, температура, как я уже сказал, выше к середине дня достигала, порой, 30-ти градусов и выше. Работать в одежде было почти невозможно. Я решил проблему просто: оставил на ногах тяжёлые рабочие ботинки, а кроме них на мне были только одни плавки; а чтобы меня не сожрала мошкара, которой было несметное количество, я покрывал всё тело антикомариной вонючей жидкостью, повторяя этот процесс каждые пару часов. Через две-три недели мои соотрядники стали жаловаться, что они не могут быть в таком заросшем состоянии, тем более, что многие из них привыкли носить очень короткие причёски. Вспомнив, как мой друг телевизионный оператор Игорь Игнатов стриг всех своих знакомых, а порой и незнакомых девушек, причём делал это с большим мастерством, я решил, что не только «боги горшки обжигают» и предложил свои услуги. Вначале к моему предложению отнеслись довольно осторожно, а некоторые скептично, но нашёлся доброволец, а потом уж весь отряд, включая моего Игоря Смирнова, попал под мои ножницы. Я бы сказал, что результат был удовлетворительный, т.к. жалоб не было. Мы не долго строили железнодорожную ветку, думаю, меньше недели, по неизвестным нам причинам нас перевели на строительство шестиэтажного дома, коробка которого была уже закончена и оставались отделочные работы. Меня вместе с парой других ребят направили что-то делать на крыше. Не помню точно, что я там делал, однако помню, что поначалу я не мог подойти к краю. Зато уже на третий день, о чём свидетельствуют сохранившиеся до сих пор фотографии, я сидел на краю крыши, свесив ноги наружу. К этому времени ребята нашли новую работу – красить в серебряный цвет огромные нефтяные цистерны, стоявшие на высоких холмах неподалёку от города. Деньги за покраску обещали очень хорошие, и мы принялись за эту работу с энтузиазмом, бодро размахивая кистями. Однако уже на второй день (не забывайте, что я был в компании физиков-математиков с научными степенями, работавших в самых сложных отраслях оборонной промышленности) ребятам пришла в голову идея: красить баки при помощи распыления. Несколько человек пошли в местные мастерские, нашли насосы, баки для краски и на токарных и фрезерных станках соорудили несколько распылителей. Система была готова, осталось дело за небольшим – как её реализовать. Дело в том, что не было строительных лесов, цистерны – довольно высокие сооружения с очень гладкими стенами. Но и тут изобретательные ребята нашли решение. Поскольку я при моём росте в 175 сантиметров и, я думаю, в то время весе между 60-ю и 65-ти килограммами, как я уже заметил выше, был самый «мелкий», меня одели в комбинезон и, оставив дырки только для глаз, подвесили с одной стороны бака, дав мне в руки длинную трубку с распылителем на конце, от которой шёл шланг к бачку с краской, который устанавливался на крыше или на земле, в зависимости от того, на какой высоте я красил, и у которого работали два «качальщика». Висел я на верёвочных канатах, которые держали на крыше четыре человека, а снизу меня оттягивали канатами два человека так, чтобы между мной и поверхностью, которую я должен был красить, было достаточное пространство. Ветер на холмах был довольно сильный, приходилось учитывать его направление, чтобы краску не относило в сторону и она бы ложилась на стенки бака более или менее ровными слоями. Сам я почти бегал по боковой стенке цистерны так, чтобы покраска происходила равномерно. Естественно, ребятам, как тем, кто был на крыше, держа меня на канатах на весу, так и тем, кто оттягивал другие канаты внизу, тоже было нелегко. Я не знаю, куда и почему пропадают из моего архива фотографии, на нескольких из них я был запечатлён в момент, когда меня спустили на землю: существо прибывшее из другой галактики. В то время я ещё носил очки постоянно, так что не было ни щелочки не покрытой серебряной краской. Местное начальство было потрясено нашей изобретательностью и невероятным темпом. Однако «малина» продолжалась недолго, мы заработали хорошие деньги в рекордный срок, выбрав все денежные резервы отведённые на эту работу. Казалось было бы целесообразно покрасить и другие цистерны в том же темпе, но после коротких переговоров стало ясно, что наши темпы работы не подходят. Вне зависимости от района: Крайний Север, глубокий юг или ближний запад, система одна – советская. Деньги которые должны быть потрачены в течении месяца за определённый масштаб работы, не могут быть потрачены за несколько дней. Местные боссы не ожидали того, что произошло и, боясь быть привлеченными к ответственности за нарушение финансовой дисциплины, отказались от наших услуг, хотя претензий у них к качеству сделанной нами работы не было. Всё подошло к логическому концу, и мы стали собираться в обратную дорогу. Я же решил продолжить приключения, договорившись с капитаном торгового судна «Волхов» – флагмана Архангельского пароходства – о том, чтобы быть его пассажиром до Архангельска. За номинальную плату я получил маленькую каюту. Но перед тем, как отправиться в путешествие, я решил купить оленьи шкуры. С этой целью я отправился на буксире в ближайшее ненецкое селение. Буксир был единственным средством перевозки платных пассажиров по Енисею, по крайней мере, во время моего пребывания в Дудинке. Небольшая деталь, которая могла бы полнее обрисовать большинство тех, кто населял, а может быть, и населяет до сих пор те места. Хочу отметить, что была вторая половина октября, морозы ещё не наступили, но уже чувствовалось приближение зимы. Когда мы подъехали к тому месту, где мне надо было высаживаться, к моему изумлению пристани не обнаружилось. Темно-серое небо, буро-коричневый Енисей, что делать? Плыть? Оказалось, что вместе со мной в это же ненецкое стойбище направлялся ещё один пассажир. Он был одет в чёрное пальто, на голове такого же цвета шляпа и в тон к ним до блеска начищенные ботинки. Сказав, что где-то здесь неглубоко под водой есть столбики, он снял свои ботинки, носки, потом подвернул брюки. Конечно, сейчас это стало жутко модно, в то время татуировки были в основном привилегией моряков и представителей криминального мира. По-видимому, он обладал этой привилегией, т.к. ступни его ног были полностью покрыты татуировками. Дальше уже неинтересно – он моментально нащупал первый столбик, а я, следуя по его стопам, выбрался за ним на берег, абсолютно не замочив ноги, так как прихватил в поездку на Север неглубокие резиновые сапоги. Покинув берег, я вошел в так называемое стойбище. Сейчас вам станет понятно, почему я употребляю выражение «так называемое». Я довольно часто употребляю это выражение, думаю это происходит потому, что в той стране было трудно разобраться, что является реальным, а что просто фантазией власть предержащих. Там довольно часто присваивают абсолютно реальные названия вещам и событиям, ничего общего не имеющим с реальностью. Итак, я вошёл в стойбище. На очень широкой улице – в тундре – не надо экономить на пространстве, справа и слева на большом расстоянии друг от друга стояли деревянные постройки какого-то полубарачного типа. Основным строительным материалом при их возведении были доски. Я постучался в первый дом слева и спросил, вышедшего на стук мужчину, где я могу купить шкуры. Он сказал, что надо попробовать поговорить об этом в следующем, стоящим с той же левой стороны, доме. Войдя на крыльцо, я постучался, но на мой стук никто не отреагировал. Пройдя дальше, я вошёл в коридор, где вдоль двух сторон увидел несколько дверей. Выбрав наудачу вторую дверь справа, я постучался. Вначале я услышал негромкие голоса и небольшую возню, а потом перед мной возник довольно молодой человек с абсолютно седой головой, на котором были кальсоны и ночная рубашка, приобретшие от грязи и долгого ношения тёмно-серый цвет. Он оставил дверь широко открытой, так что я имел возможность полностью увидеть, что находилось в комнате. Она была очень похожа на купе 3-его класса российского вагона. Я рассказываю всё без малейшего преувеличения, прошу мне верить. Посредине был стол, на котором стояла початая бутылка водки и два стакана. Тут же лежала луковица. И больше ничего. Над столом висел бумажный портрет Ленина. По обе стороны стола, вплотную к нему были две узкие деревянные лежанки. Если правая лежанка была пустая, то на левой вплотную к стене, укрывшись одеялом, лежала старуха, оставив достаточно места для молодого человека, открывшего мне дверь. Не было сомнения, что они принадлежат к оригинальному местному населению и чем они занимались на этой лежанке. Совершив сделку (если помните, я хотел купить шкуры оленей), я вышел на улицу, где спросил первого попавшегося мне человека, а где же я всё-таки могу увидеть настоящее стойбище. Он небрежно указал мне в направление противоположное тому, откуда я вначале вошёл в это поселение. Дойдя до конца улицы, я увидел несколько юрт, не больше трёх, типичных жилищ коренных народов севера, главным строительным материалом которых были жерди (я не могу сказать с уверенностью, были ли они деревянные или из огромных костей животных) и оленьи шкуры. Подойдя к одному из них, я громким голосом попросил разрешения войти. Войдя в эту юрту, я поздоровался с женщиной, выглядевшей глубокой старухой, перед которой на шкуре лежал, я думаю, по всем человеческим стандартам ребёнок грудного возраста. Старуха стала размачивать мякиш хлеба в чашке с водкой и давать ребёнку. Я слышал, что некоторые няни дают детям смоченный в алкоголе хлеб, чтобы те быстрее заснули. На мой возмущённый вопрос: «Что Вы делаете?», женщина ответила: «Я бы ему дала сигарету, если бы он мог её держать». Через несколько дней в 20-х числах октября я со своими шкурами погрузился на «Волхов», который, взяв местного лоцмана, отправился вниз по Енисею, навстречу Северному Ледовитому Океану. Нам предстояло пройти 600 километров по реке до её слияния с Карским морем, составной частью того же Ледовитого Океана. Дойдя до устья Енисея где-то в середине ночи и высадив лоцмана, корабль вошёл в довольно бурные воды океана, повернув сразу налево на запад по направлению к Архангельску, а я, оставив капитанский мостик, куда я забрался по его приглашению, пошёл спать в свою маленькую уютную каюту. Капитан корабля был очень симпатичный еврей, родом из Одессы, где он окончил мореходное училище, и напомнивший мне Додика Парадиса, но только крупнее его и без блатных ужимок последнего. Было ему лет 35 и, судя по его положению в Архангельском пароходстве, он был незаурядным человеком: попробуйте в те годы, будучи евреем, стать капитаном флагмана пароходства и получить открытую визу во все страны мира. Мы подружились, говорили откровенно на любые темы. Одной темы я не касался, боясь его подвести, моего планируемого отбытия в Израиль. Когда я ему сказал, что собираюсь купить подержанный «фольксваген», он тут же сказал, что будет снабжать меня запасными деталями, т.к. возвращаясь из рейса за границу на огромном судне, можно провести всё, что угодно. *** Поездка на «Волхове»: лекция, капитан. Новая Земля, белые медведи. Что стало со шкурами Шкуры. И ежу понятно, что в любом деле нужны знания, дилетанты часто расплачиваются за их недостаток. Приехав домой, я завернул все шкуры в какой-то мешок и положил их на балкон. Когда через некоторое время, когда я открыл мешок, то обнаружил, что в шкурах развелись черви и немало. Дело в том, что я купил необработанные шкуры, которые можно хранить очень короткий период. Пришлось все шкуры отнести на помойку. Так закончилась ещё одна эпопея в моей жизни, теперь уже шкурная. *** Всему этому предшествовал ряд важных для меня событий. Где-то в начале 1971 года в Израиль эмигрировал мой тогдашний друг Валерий Левин. Я попросил его прислать мне приглашение к «родственникам» в Израиль, которое являлось первым этапом для оформления бумаг на эмиграцию. Вспоминается, что в начале мая 1972 года я получил это приглашение. Сопоставив все даты, я понял, что бумага пролежала в соответствующих органах 9 месяцев, которые решив, что я не представляю ни какой ценности для страны победившего социализма, вручили её адресату. Получив написанные на иврите с красными печатями бумаги, я не бросился сломя голову в ОВИР: в Москве оставались мама, тётя, брат и малолетняя дочь, не говоря уже о дорогих для меня друзьях, которых я мог потерять на всю жизнь. И всё-таки после очень тяжелых раздумий, собрав все необходимые документы, я обратился к властям за разрешением на эмиграцию. Хронология событий тех дней: 2-го августа 1972 года я получил разрешение на эмиграцию, мне позвонила домой работник ОВИРа – капитан милиции с чудесной фамилией Израилова – и сообщила мне о решении Советского правительства: мне разрешили выехать в государство Израиль, лишив меня советского гражданства. Она также добавила, что дополнительные сведения о всей процедуре отбывания я получу в надлежащее время. 15-го августа, в день моего рождения, я получил подарок: мне позвонила капитан Израилова из ОВИРа и сообщила (довела до моего сведения, как они выражаются), что для того, чтобы получить визу, я должен заплатить налог на образование. Она также добавила, что согласно новому закону, распространяющемуся на всех получивших разрешение на эмиграцию, я должен заплатить налог за полученное мною в СССР высшее образование. В моём случае это составляло астрономических, как я уже сказал, четыре с половиной тысячи рублей (приблизительно 6 тысяч долларов по валютному курсу того времени). Моментально стало известно, что мне первому в СССР объявили налог на полученное мною высшее образование и я стал первым, кого Советское правительство впервые с 20-ых годов хочет обменять за деньги. Уже на следующий день я послал телеграмму в Израиль Валерию: «Моя цена четыре с половиной тысячи рублей, пожалуйста, выкупи меня». Через пару дней это сообщение появилось в ведущих израильских газетах и было перепечатано из израильской газеты в “Лос-Анжелос Таймс», “Чикого Трибюн”, “Ди-Мойн Реджестер”, лондонской “Таймс»”... *** “The Ottawa Journal”, September 13, 1972: « SEEKS EXIT CASH JERUSALEM (Reuter) – The first cable from a Soviet Jew, requesting money to pay for the new tax imposed by the Soviet authorities on emigrants with academic qualifications, has been received here. The cable, from Marat Katrov, of Moscow, to a friend, Valery Levin, who emigrated here a short while ago, said: "The price for me is fixed at 4,500 roubles (about $5,785). Please buy me out." » *** “The Sydney Morning Herald”, Thursday, September 14, 1972: « JERUSALEM, Wednsday. – The first cable from a Russian Jew, requesting money to pay for the new tax imposed by the Soviet authorities on emigrants with academic qualifications, has been received here. The cable, from Marat Katrov, of Moscow, to a friend, Valery Levin, who emigrated here a short while ago, said: "The price for me is fixed at 4,500 roubles (about $4,700). Please buy me out." » *** Надо отметить, что это была не единственная телеграмма, отправленная мною в те дни с Центрального Телеграфа в Москве. Прошло ещё несколько дней и я послал с Центрального телеграфа одинакового содержания телеграммы Брежневу, Подгорному и Косыгину, в которых говорилось: «Я родился в семье от родителей, которые добровольно приехали из свободной страны (да, да, после Первой Мировой войны Румыния была страной с ограниченной монархом демократией) в Советскую Россию (мой отец приехал в декабре 1917-го года, погиб осенью 1941 года под Москвой, моя мать в 1924-ом году), чтобы помогать и помочь революции. Однако в определённом возрасте я перестал разделять их убеждения, я не разделяю политических взглядов моих родителей, т.к. для меня личная свобода превыше всего, поэтому я прошу разрешить мне выехать из страны, эмигрировать в Израиль, так как мои личные взгляды противоречат государственным интересам». Это довольно приблизительный текст моих трёх идентичных телеграмм, которые я послал Первому Секретарю КПСС Брежневу, Председателю Совета Министров СССР Косыгину и Председателю Верховного Совета СССР Подгорному. Я не ждал ответа, я его и не получил. *** Я общался и знал в Москве многих из активистов «поездки» в Израиль. Особенно интенсивные отношения были с Виктором Перельманом – сотрудником «Литературной газеты», будущим издателем журнала «Время и мы».  Впервые встретился с Перельманом, когда он работал в журнале «Советские профсоюзы» (год не помню: 1955-1960), получив от него задание, в связи с постановлением Политбюро КПСС о развитии спорта на предприятиях страны. Он отправил меня в командировку в Новокузнецк. Были там алюмкомбинат, металкомбинат, два химпредприятия, фармацев. Поездка с секретарем парторганизации металкомбината в горы (холмы), окружающие город, завеса над городом. Рабочие приходили с жалобами ко мне в отель. Здоровье детей. Смена рубашек. Ни я, ни Перельман не вспомнили об этой встрече, когда встретились вновь в 1972-ом.  В число тех, с кем я встречался у синагоги – месте встречи желающих «отвалить» – и на других сборищах, были Иосиф Бегун, Анатолий Ширанский, Владимир Слепак, Давид Маркиш. Все они, по моему убеждению, в то время были довольно приличными людьми, за исключение одного упомянутого. Когда же они стали «большими» «там», в Израиле, то об их деятельности я узнавал только по материалам прессы и в связи с этим не мог составить о них твёрдого мнения. По правде говоря, а кому важно моё мнение?.. Несколько лет спустя после отбытия из Израиля, я стал относить некоторых из вышеперечисленных к «математикам», т.е. к тем, кто играл со своей жизнью и судьбой: вынесет их «наверх» или КГБ расправиться с ними. К этим смелым людям прежде всего принадлежал Солженицын, а позднее и Анатолий Ширанский. Однажды до отъезда, мы куда-то ехали в одной машине, я спросил Анатолия: «Ты хочешь бороться или ехать?» Прямого ответа я не получил. Я отдаю должное мужеству этих людей. *** В сентябре месяце 1972 года случились трагические события в Мюнхене: палестинские террористы расстреляли израильских спортсменов. Через несколько дней я участвовал в демонстрации протеста у ливанского посольства. В один из осенних дней 1972 года, во время мюнхенской Олимпиады после убийства палестинцами израильских спортсменов, во время встречи с кем-то по поводу происшедших за день событий, связанных с эмиграцией, кто-то, я думаю Виктор Перельман, сказал мне, что сегодня состоится демонстрация протеста у Ливанского посольства. В демонстрации приняли участие еврейские диссиденты и академик Сахаров, всего, я думаю, человек 30-40, а может быть, и больше. Насколько я помню, посольство находилось на Бульварном кольце у Трубной площади. Одна группа демонстрантов во главе с Сахаровым спускалась вниз по Бульварному кольцу по направлению к посольству, я был а их числе, другая небольшая группа во главе с Ильёй Белау, с плакатами содержание которых я не помню, поднималась нам навстречу от Трубной площади. Те, кто шёл рядом со мной, стали возмущаться будто бы провокационным содержанием плакатов. Люди не доверяли Илье. Много позднее, когда он жил с женой и ребёнком в Нью-Джерси и работал на AT&T, он признался мне, что при выезде в аэропорту подписал документ о сотрудничестве с КГБ. Он поведал, не помню точно за что, кажется, за фарцовку, его сослали на четыре года в Читу, где он работал на местном радио диктором. Таким образом он оказался на крючке у органов. Я думаю, что кроме подписки, от него в дальнейшем ничего не было получено. Между тем вернёмся к демонстрации, которая в мгновение ока была окружена нарядами милиции.  Когда мы подошли к посольству, нас встретил кордон милиции. Всей операцией по разгону и аресту демонстрации руководил полковник – начальник Внешнего надзора Московской милиции (я не помню очень много имён и не собираюсь заниматься исследованиями, чтобы восстановить их, т.к. в подавляющем большинстве случаев это не имеет принципиального значения). С этим полковником милиции, когда он был в звании подполковника и руководил Ленинградским районным отделением милиции, у меня сложились дружественные отношения, так как именно в его районе на водном стадионе “Динамо” в 1968 (или 1969) году я делал в тесной кооперации с ним “Голубой огонёк”, посвященный Дню Милиции, и он всячески содействовал мне. В дальнейшем за эту передачу я получил от Министерства Внутренних Дел не только грамоту Министра Внутренних Дел СССР, но и какую-ту ещё награду, кажется, денежное вознаграждение. Теперь мой знакомый был начальником внешней службы московской милиции. Не спрашивайте меня функции этой службы, о ней можно только догадываться. Так вот, увидев меня, удивлённый полковник спросил спросил меня: “Марат Петрович, а Вы что тут делаете?” Я сказал, что мы протестуем против убийства израильских спортсменов палестинцами, которым даёт убежище Ливан: “Мы протестуем против убийства израильских спортсменов палестинцами террористами, которые прибыли в Мюнхен из ливанских лагерей для палестинских беженцев”. В ответ полковник почему-то он решил, что мы должны идти протестовать к Министерству иностранных дел СССР, и посоветовал идти туда. На что я сказал, что работники Министерства не убивали невинных спортсменов, а Советский Союз не принимал участие в мюнхенских событиях, и было бы неправильно предъявлять ему претензии. (Конечно, было доподлинно известно, что Советский Союз не только финансировал лагеря палестинских террористов в других странах, как например в Корее, но и имел подобные лагеря на своей территории, что было документально доказано после развала Советского Союза.) Вскоре протестующих стали арестовывать. Как я выяснил позднее, среди попавших в милицию был академик Андрей Сахаров, – это был его первый арест. Со мной же произошла другая история. Я видел, как полковник мимически и знаками давал указания своим подчинённым не арестовывать меня. Конец этой истории был не совсем благоприятен для меня, стали подозревать в сотрудничестве с органами и позднее до меня дошли слухи, что кое-кто думает, что я стукач. А кого не подозревали? Однако лично мне это никто не высказал, т.к. знали мой взрывной характер. Правду сказать, я боялся ареста, т.к. к моменту демонстрации протеста я уже собрал материал, освещающий события прошедшего дня в жизни еврейского диссидентства и желающих эмигрировать, который я передавал по телефону организации “20 еврейских женщин Англии” в Лондоне. Мне было далеко не по себе, т.к. в кармане у меня была информация, которую соответственные органы причисляли к антисоветской. Самое интересное было в другом. Эту и подобную информацию каждую среду я должен был передавать представителю «Комитет» 20 или 30 женщин, точно не помню названия, звонившим мне из Лондона по средам. По-моёму, «Комитет» вышел на меня после того, как я послал своему другу Валерию телеграмму в Израиль. Мне регулярно звонили из Лондона по средам с целью получения из первых рук информации, относящейся к эмиграции евреев из Советского Союза. История передачи моих сообщений в Лондон трагикомична. Вопрос состоял в том, что каждая звонившая мне из Англии женщина знала, как правило, не менее 3-х языков – английский, польский (не спрашивайте почему) и идиш. Уважаемый автор не знал ни одного из этих языков. Как же выйти из положения? Это было чистое свинство с моей стороны, но у меня не было выхода: я пользовался услугами тёти Лии, которая в 1969 году поселилась в мою квартиру после моего развода с моей женой. Тётя Лия знала идиш. К тому времени моя тётя ментально была далеко не в порядке, мягко говоря, была немного не в своём уме, пользуясь этим, я просил её переводить на идиш мою информацию и зачитывать её по телефону. Однажды я где-то загулял, и она сделала это в моё отсутствие. Я оставлял ей свои записи, и она на идиш диктовала их в Лондон. Я уже писал, что тётя Лия была членом компартии со дня её основания в Бессарабии и ни раза не отклонялась от её генеральной линии – никакие потрясения в личной и государственной жизни не отклонили тётю Лию от генеральной линии партии... Подумайте только, а каково было тем, кто прослушивал наш телефон?.. Я до сих пор чувствую угрызение совести за это кощунство. *** В конце октября 1972 года в результате нажима со стороны тогдашнего президента Никсона и кандидата в президенты от Демократической партии на предстоящих ноябрьских президентских выборах сенатора Мэрфи, а также принятой Конгрессом поправки Джексона-Ванека, запрещающей давать статус наибольшего благоприятствования в торговле СССР, если последний не разрешит свободную эмиграция евреев в Израиль, мне в числе ещё 200-х московских семей наконец разрешили эмигрировать.  Осень 1972 года, было время провожаний. В 1972-ом, в год моей собственной эмиграции, я неоднократно участвовал в проводах отбывающих в Эрац Израэл во Внуковском аэропорту. Каждую неделю кто-то, кого я знал в основном в связи с нашим общим желание сменить место проживания, отправлялся, нагружённый до ушей, из Москвы в Вену – первую остановку, в то время, на пути в обетованную землю. Часто в аэропорту Шереметьево во время проводов мне приходилось общаться с начальником таможенной смены капитаном Романовым. Видимо, моя внешность настолько примелькалась там, что господин Романов каждый раз, увидев меня, неизменно повторял одну и туже фразу: «Запомните, Марат Петрович, не больше двух чемоданов... Марат Петрович, запомните, когда Вы будете уезжать, не больше двух чемоданов багажа”. На что я ему иногда отвечал, чтобы он соответствовал своему благородному имени: “Товарищ Романов, знайте, что Вы должны с большим уважением относиться к данной вам фамилии”. Очевидно, он принимал это как комплимент, но не подавал вида. В то время я думал совершенно иначе о Доме Романовых, чем сейчас. Тогда я ещё не был досконально знаком с историей дома Романовых, особенно с её последним представителем.  В конце октября настала моя очередь подняться на второй этаж Московского городского ОВИРа, где, как мы предполагали, решались еврейские судьбы. Надо прямо сказать, что это было не совсем так: судьбы некоторых из нас зависела от работников “еврейского” отдела на площади Дзержинского, а других – от бюрократов более высокого ранга такого же отдела на Старой площади. Однако, на втором этаже меня впустили к генералу, который объявил мне, что решением правительства Советского Союза мне разрешена эмиграция в государство Израиль без выплаты налога на образование и одновременно я постановлением Президиума Верховного Совета СССР лишаюсь советского гражданства. Спустившись на первый этаж, я получил визу на выезд из СССР, которую не знаю зачем храню до сих пор. На этой визе стоял день отбытия: 3-е ноября 1972 г., т.е. мне оставалось 10-12 дней. Я попросил очень популярную среди нас капитаншу милиции (как всегда фамилию не помню, хотя она очень запоминающаяся) отложить мой отъезд на несколько дней, т.к. 6 ноября день рождения моей дочери. Получил гневный отказ. Ещё один пример садизма, к которому я так и не привык ни там, ни в каком другом месте, где бы я ни жил. Я решил всё по-своему. Оля Мельник – жена очень дорогого мне человека Сёмы Мельника, проработавшего до самого отъезда в Израиль в оркестре Большого Театра, память о котором я буду хранить вечно, купила мне билет на самолёт австрийской авиакомпании, вылетавший 6 ноября в Вену. Но прежде, чем покинуть Москву, надо было попрощаться со всеми. Моя вся семья, как и большинство моих друзей, жили в Сокольниках. За пару дней до отъезда у меня в доме собрались на прощальную вечеринку не только близкие мне люди, все мои сокольнические друзья с жёнами, но и много любопытствующих, среди которых было несколько известных артистов, работников агентства печати “Новости”, радио и телевидения. К тому времени у меня уже была проложена дорога в Америку: я знал к кому пойти в венском отделении Хайяса, где я буду жить в Риме и другие детали, необходимые эмигранту, не желающему ехать в Израиль. О том, что я еду в Америку, знало большинство присутствующих на проводах, однако, когда дошла до меня очередь произнести прощальный тост, я сказал к всеобщему изумлению, что отправляюсь не за океан, а на Ближний Восток. Всё это не имело бы значения, если бы не то, что произошло после этого. Моя мама, родившаяся от еврейских родителей, в еврейском местечке в Бессарабии, при удобном моменте отозвала меня в сторону и спросила: “А знаешь ли ты, что в Израиле живут одни евреи?” В тот момент мне ничего не оставалось делать как сказать ей правду: “Я то знаю, но дело в том, что я еду посмотреть на миф”. Поздно вечером, где-то часов около двенадцати я возвращался домой с Преображенки. Повод был очень серьёзный, поэтому все отнеслись с ответственностью к выставленной на столе батарее спиртного. Я думаю, я был не в совсем свежем состоянии, однако это не помешало мне заняться обычным для меня делом в метро: я стал читать книгу. Сделав пересадку на “Площади Свердлова” (я жил на Фестивальной у Речного вокзала), я продолжал читать, не обращая внимание на окружающих, которых в вагоне было не так уж много. Вдруг, на переезде между станциями “Маяковская” и “Белорусская” я услышал голос, пытавшийся подражать еврейскому акценту: “Всё читаешь? Пора тебя убираться в свой вонючий Израиль”. Я поднял голову, надо мной стоял молодой огромный пьяный верзила. Я не спеша залез в карман вытащил из него визу на выезд в Израиль и сказал: “Я-то еду, а ты будешь здесь сосать свой грязный член до конца своих мерзких дней”. Не думаю, что моя реакция была правильной, хотя я не осуждаю себя, также не думаю, что последующие исторические события и моя способность адаптироваться доказали, кто из нас впоследствии сосал. Между тем верзила сделал угрожающее движение в мою сторону, как вдруг со скамейки напротив встали два крупных человека примерно 30-ти лет, которые были не одни, а с дамами, и один из них сказал пристававшему ко мне дебилу: «Если ты не сойдешь на “Белорусской”, то мы выбросим тебя из поезда между станциями». Тот не стал спорить: как только поезд остановился на станции “Белорусская”, которая была следующей, он быстренько выскочил из вагона. *** Сегодня (22 ноября 2006 г.) случилось в моей в общем-то бессобытийной жизни маленькое происшествие, которое напомнило мне другое событие, произошедшее со мной 34 года назад. Однако я сделаю отступление, хотел сказать небольшое, но не уверен. С тех пор как я покинул «милуху», как мы в своё время называли «любимое» нами отечество, я побывал в более чем в тридцати странах, и, к моему недоумению, меня принимали за кого угодно, но только не за еврея. Простите: в Бразилии за бразильца, в Португалии за португальца, удивляйтесь, – в Греции за грека, в Италии за итальянца, и совсем уж ни к чему – в Турции за турка. Не имеет смысла перечислять страны, где мне присваивали совсем неуместные мне национальности. Конечно, меня принимали за местного до тех пор, пока я не открывал рот. Зато, когда я начинал говорить, то начиналось «гадание на кофейной гуще»: мне присваивали принадлежность к любой национальности, кроме той, к которой я действительно принадлежу. Должен заметить, что ни в Китае, ни в Японии, ни в одной из стран Юго-Восточной Азии и Индостанского полуострова я не был. Интересно, за кого бы меня приняли там? Сегодня зашёл ко мне сосед, в России мы это называли «соседом по лестничной клетке», здесь же это совсем неуместно, т.к. на «лестничной клетке» размещается 12 квартир, и это не клетка, длиннющий коридор, поэтому я назову его соседом по этажу. Он зашел ко мне с маленькой просьбой. Прямо говоря, аборигены ко мне заходят не чаще одного раза в год – такой случай произошёл и на этот раз. Завязалась беседа, в ходе которой мне пришлось сказать ему, что я совсем не ирландец, национальность присвоенную мне им во время нашего разговора, что мать моя была еврейкой, а отец славянин. В ответ он сказал: «Как не ирландец, у тебя же голубые глаза.» Я очень сомневаюсь в том, что в моих глазах осталось хотя бы капля голубизны, водянистости – навалом; я не побежал к зеркалу проверять достоверность его слов. Кстати, нечто подобное случилось несколько месяцев назад, тогда моя соседка по этажу также очень удивилась, когда я ей сказал, что я еврей. Как сосед, так и соседка – ирландцы. Дом, в который я переехал более тридцати лет назад, находится в центре Манхэттена в районе, который с давних времён называют Кухней Ада. Название это он получил ещё в те времена, когда масса ирландцев-эмигрантов, бежавших в Америку от голода в Ирландии, селилась в нём. Молодежь, не имеющая ни специальности, естественно, и денег, объединялась в банды и занималась разбоем. Те времена канули в вечность, однако можно и сейчас найти немало потомков тех ирландцев, которые поселились здесь в середине XIX века. Я въехал в этот район в апреле 1975 года, тогда ещё на углах по вечерам стояли проститутки. Однажды снайпер стал стрелять по ним с одной из крыш и они исчезли, зато появилось больше наркотиков. А где их сейчас нет в Америке? А теперь я возвращусь к истории, которая произошла со мной 34 года назад в московском метро, которую я описал раньше.  Мне тогда было сорок, у меня были курчавые волосы. Было ли это определением того что я «жид»? Нет, за этим что-то другое. У славян какая-то необыкновенная интуиция, невероятный нюх, необыкновенная способность определять евреев: они редко ошибаются. Другое дело, когда им выгодно, они возводят в ранг «еврея» кого угодно, теперь даже Сталин и Берия стали евреями, бывший вице-президент и кандидат в президенты на выборах 2000-го года Ал Гор по утверждению моего армянского соседа – еврей; он же убеждал меня, что Мустава Камаль-паша Ататюрк, президент Турции после Первой Мировой войны, был евреем. Кто, как не евреи, могли совершить резню армян в 1915 году, хотя во время этих печальных событий Мустафа Камаль-паша воевал вдали от тех мест, где шла резня, он был на галисполийском фронте, где турецкая армия нанесла серьёзное поражение англичанам и австралийцам, которые в то время были в составе Британской империи. Моих же ирландских соседей можно понять и если обвинять, то, я бы сказал, только в интеллектуальном невежестве – у них недостаточное образование, они не видели мира вне Нью-Йорка вообще. *** Однако, настало время моего собственного отбытия. Это произошло в воскресенье 6-го ноября 1972 года, в день пятилетия моей дочери и на три дня позже, чем мне это было предписано властями.  За исключением тёти Лии и Марины, моя небольшая семья полностью прибыла во Внуково со значительным количеством моих друзей и знакомых. Я в окружении членов моей совсем немногочисленной семьи и значительной группы моих друзей и любопытных прибыл в зал для отъезжающих аэропорта. Зал был абсолютно пустой, за исключением, около таможенных столов стоял уже знакомый мне капитан Романов. Я скомандовал моему мужскому антуражу заносить мой багаж: “Ребята, заносите!” Через мгновение было внесено 12 багажных мест, из которых моих было 3-4, а остальные мне надавали родственники уже уехавших. Была смена Романова, и он стоял за одним из столов, на который стали ставить мои вещи. Увидев такое количество чемоданов и баулов, Романов с довольно удивлённым выражением на лице и несколько смущённо обратился ко мне: “Марат Петрович, я же говорил Вам неоднократно, не больше двух чемоданов, разрешается только два места багажа”. Незамедлительно я вскрикнул: “Ребята, выносите всё к ебене матери, я не еду”. Когда мои товарищи ухватились за чемоданы, Романов немедленно отпарировал и закричал в отчаянии: “Да уезжайте же Вы к чёртовой матери!” «Шуровали» меня не долго, через полчаса после душераздирающего прощания с мамой и не могущим себя сдержать рыдающим Августином, расцеловавшись со всеми, я направился и уже шёл по длинному проходу в неизвестное. В середине этого коридора стояла будка, в которой сидел солдат с автоматом. Перед тем как подойти к нему, я сделал последний прощальный жест, кинув в толпу провожающих через незащищенное крышей пространство мою почти новую зимнюю заячью шапку. Но вот и будка с часовым. Он очень вежливо попросил предъявить мои документы, взглянув на которые, он предложил подождать пару минут и куда-то удалился. Взяв у меня визу, тот исчез ровно на 40 минут. Две минуты превратились в 45. По-видимому, моё самовольное решение переложить день отлёта на три дня поставило в тупик власти, очевидно, долго искали компетентное лицо, которое бы смогло разрешить вопрос с моим трёхдневным опозданием, но в конце концов они решили так же, как и капитан Романов: “Пускай убирается от нас ко всем чертям”. Услышав вежливое «проходите пожалуйста», я ушёл в зал ожидания.  В более чем 100-местном салоне лайнера австрийской авиакомпании было занято 4 места, которые обслуживали 4 стюардессы. Было всего 4 пассажира: австрийская пара, я и бывший (до отъезда) заведующий литературной части Московского кукольного театра имени Образцова. Этот пожилой человек, имя и фамилию которого я не помню, совсем, я бы сказал, не оказался моим случайным соседом, ибо я ему купил билет как и себе на иностранную авиалинию благодаря моим телевизионным связям с Аэрофлотом (Оля Мельник по моей просьбе купила билет). Это был очень мягкий интеллигентный человек лет 60-ти, который вёл себя невероятно нервно и всё время переживал, что самолёт могут посадить в Киеве или в Будапеште (мы пролетали над Украиной и Венгрией) и высадить, до тех пор, пока пилот не объявил, что наш самолёт покинул пределы территории Советского Союза, а затем и воздушное пространство Венгрии и мы находимся над территорией Австрии. После этого он так же, как и я, стал наслаждаться не только едой, но и непринуждённой завязавшейся между нами беседой, в которой он объяснил мне причину его нервного поведения. Дело в том, что он слышал, что иногда самолёт, на котором летят такие пассажиры как мы, приземляют на пути из Москвы в Вену не только в Киеве, но даже в странах народной демократии и возвращают их туда, где они стартовали, в нашем случае в Москву. Его страхи окончательно рассеялись, когда мы приземлились в венском аэропорту и нас встретили без фанфар работники еврейского агентства “Хайяс”, занимающихся транспортировкой евреев-эмигрантов по миру, и после очень коротких процедур, связанных с паспортным контролем и таможней, отправили нас в замок Шенау (Schönau) – бывшее владение одного из сыновей последнего императора Австрии Франца-Иосифа, защищавшее одно из предместий Вены (городок Schönau an der Triesting) в давние времена, где мы, как и все отправляющиеся в Израиль, провели почти безмятежно несколько дней.  Но всему бывает предел, и в один из пасмурных ноябрьских дней более 300-х оле-ходашим, так называют на иврите “вновь восходящих” или по-нашенскому эмигрантов в Израиль, загрузили в Боинг-707 израильской авиакомпании Эль-Ал. Без всяких приключений через пару часов на высоком эмоциональном подъёме мы приземлились в 30-ти километрах от Тель-Авива в аэропорту Лод, который в дальнейшем получил название Бен-Гурион. Здесь к нашему удивлению у трапа самолёта собралась огромная толпа журналистов радио, газет и телевидения. Я знал, что со мной летело несколько известных всемирно известных учёных, как например математик Борис Мойшезон, и думал, что ими интересуется израильская пресс, но не тут то было. Оказывается с нами в самолёте была бывшая жена известного еврейского поэта Переца Маркиша, расстрелянного после трёх с половиной лет пыток, как и остальные 12 членов Еврейского Антифашистского Комитета (созданного Сталиным во время войны для сбора денег у евреев Америки), в 1952 году, – Эстер Маркиш с её сыном Давидом.  В связи этим хочется рассказать пару историй. За несколько лет до эмиграции, когда Эстер и её сын уже получили приглашение на эмиграцию в Израиль, но ещё не подали документы в ОВИР (таким образом они ещё “не ходили в отказниках”, т.е. тех, кому отказывали в эмиграции, часто без объяснения причин, которые ждали потом разрешения на эмиграцию парой многие годы – одни терпеливо, а другие причиняя властям разного рода неприятности, постоянно находясь под угрозой быть отправленными в сторону прямо противоположную Израилю), Эстер Маркиш по линии Союза Писателей СССР поехала на какую-то литературную конференцию в Париж. На одной из пресс-конференций ей задали вопрос, кого она собственно представляет – советскую писательскую организацию или израильскую. Журналисты каким-то образом пронюхали, что у неё есть вызов из Израиля. Возмущённая Эстер обвинила журналиста, задавшего вопрос, в предумышленной провокации: она, дескать, советская гражданка, советский патриот и рассматривает заданный ей вопрос, как попытку сионистов дискредитировать её. Другая история произошла уже в Москве. Однажды мне позвонил Виктор Перельман – известный еврейский диссидент, журналист, бывший работник газеты “Правда” – и сказал, что Эстер, которая в то время уже превратилась из “советской патриотки” в “отказницу”, просит его приехать к ней с кем-нибудь, чтобы вынести из квартиры кровати, так как она ожидает приезда иностранных журналистов и хочет им продемонстрировать то, как живёт семья выдающегося еврейского поэта, т.е. спит на полу, на голых матрасах. Всё это относится теперь уже к далёкому прошлому и я даже не знаю, жива ли Эстер Маркиш; вспомнил только потому, что хотел показать, как прошло моё первое знакомство с западной прессой в израильском аэропорту Лод. *** С детства я слышал в домах высокопоставленных подруг тёти Лии: “Этот мальчик должен стать дипломатом”. Когда же я попал в армию, а потом опять-таки “попал” три раза в военную прокуратуру и все три раза успешно выкрутился, то я услышал от военного следователя: “Вам бы надо быть адвокатом”. В первом случае, я думаю, создавалось впечатление, что этот симпатичный хорошо одетый мальчик, умеющий себя прилично вести в компании взрослых и вразумительно отвечать на их идиотские вопросы, пойдёт далеко. Во втором же случае, опять-таки, я думаю, мне повезло, т.к. военная прокуратура привыкла иметь с дебилами, призванными в армию из обширной Империи, большинство жителей которой было малообразованным сельским населением, поэтому, для того чтобы противостоять работникам военной прокуратуры, совсем не обязательно было учиться на юридическом факультете Московского Государственного Университета, вполне достаточно оказалось закончить последним учеником десятилетку 370-ой сокольнической школы имени Пушкина. Всё это я рассказываю не потому, что меня, в частности, и большинство из нас вообще, принимают не за тех, кто мы есть на самом деле. Кстати, замечу, что последним известным мне высокопоставленным евреем-дипломатом был Максим Литвинов, занимавший пост заместители наркома Народного Комиссариата Иностранных дел и посла СССР в Вашингтоне до 1946 года; его же внук в конце 60-х – начале 70-х до эмиграции на Запад был известным диссидентом. С юриспруденцией у меня были родственные отношения: в 1966 году я женился на дочери заместителя начальника юридического отдела Госплана СССР. Вся эта длинная преамбула мне нужна была для того, чтобы объяснить, что уезжая из России в 1972 году, имея за плечами 16-летний опыт работы на телевидении в различных качествах, в том числе последние 4 года как продюсер, редактор, автор, будучи 40-летним мужиком, я совершенно был не готов к реальностям жизни на Западе, более того, я просто ещё не знал себя. Это сказалось моментально. |