Таёжный Тупик

<< Лыковы и мы >>

Лев Черепанов

Говорить правду – это мелкобуржуазный предрассудок. (Слова В. Ленина в книге Ю. Власова "Бывшие". М., группа "Прогресс", "Культура", 1993 г., с. 491).

Погубит Господь всякого глаголющего ложь. (Из письма Агафьи Лыковой прокурору Таштыпского района).

Для оправдания своих оплошностей, промахов и неудач у нас, в миру, давно используется ссылка: время такое... А оно по нам скроено, – не наоборот.

Какие мы?

К 1966-ому году наш рост в среднем превысил дореволюционный на 3-4 сантиметра.

И еще одно сведение о том, что стало с нашим телом на пути к "светлому завтра". К 1987-ому году половина наших сограждан заимела избыточный вес, пятая часть просто-напросто ожирела.

А что произошло с душой? В 1991-ом году более трети опрошенных россиян заговорило о разладе с ней с очень удручающими последствиями, четверть – указало на небывалое безразличие к судьбам своих близких. Сами собой остались только ухоронившиеся от преобразовательного натиска 1917-го года. Они выпали из наступившего времени. Пребывали в прошлом. Можно сказать, как на другой планете.

Шли годы. В новую жизнь ворвались околокосмические слухи о летающих тарелках. Кой-кому начало грезиться, что за нами – постоянная слежка оттуда, из запредельной цивилизации. А кто-то засек высадку инопланетян.

Следующая дата: 1978-ой год. В Западных Саянах на левом берегу Большого Абакана обосновались разведчики недр. И началась там прикидка с воздуха: где удастся приземлиться (или хотя бы зависнуть) для высадки групп геофизической съемки.

Впереди летящего вертолета послушно всплывали спуски, распадки...

Наконец, как в волшебном сне, явила себя очень ухоженная пашенка, и отдаленно не напоминавшая виденные раньше в колхозах Хакасии. Сидевший у крайнего иллюминатора геолог привстал от неожиданности: "Что ли, это товарищ медведь подключился помочь селянам выполнить продовольственную программу развитого социализма?" А командир не преминул проворчать вроде бы не совсем всерьез, но так, чтобы услышал стоявший возле него заказчик рейса: "Еще напоремся на выстрел снизу!" Однако воздержался отвернуть в сторону, иначе-то какой слух разошелся бы о нем: струсил!

Где-то должна была отдаться ищущему взору какая-никакая изба... "Вот она! – показал головой второй пилот. – За кедровым верхом у ручья... по карте. Сейчас взгляну!.. Соксу!"

В ближайший погожий день к безвестному поселению спустилась с горы старшая в геофизической службе Галина Письменская. Не одна, конечно. И с личным оружием на боку, поскольку кто б заверил, что она будет принята с распростертыми объятиями. Настороженно осмотрела лабаз, возле него – поленницу. Скосила взгляд на подсыхавшую шкуру недавно обснятой кабарги, на огородные грядки. Потом только успела заметить возле них мотыгу с берестяным креплением полоски железа к изогнутой рукояти, как из избы вышагнул усо-бородатый старик. И без какого-либо страха. С голыми, слов

но бы уроненными кистями безмерно натруженных рук, он был готов принять любое распоряжение, не исключая самого крутого; куда-нибудь откочевать.

Слово за словом... Выяснилось – у нас действительно объявились инопланетяне. Ну, пусть не похожие на описанных в научно-фантастических романах. К тому же вполне владеющие русским языком. С русской фамилией (от слова “лыко"). Но тем не менее... Как было геологам не отметить, насколько они опередили Лыковых, если принять достигнутое Лыковыми за общий исходный рубеж.

Впрочем, в глазах Лыковых и геологи предстали инопланетянами. Не так смотрели на жизнь. Не то признавали за истинные ценности. В общении были внимательны, но только для себя пока что: удовлетворяли собственное любопытство.

Через день, что ли, к сугубо производственному сообщению геологов своему начальству о своем главном занятии добавилась записка: кто был найден (“обывал") пониже развилки из Ерината, Соктыозека и Большого Абакана.

В райцентре Таштып местные князцы западно-саянскую новость без промедления подняли наверх и терпеливо ждали команду: или отловить обнаруженных инопланетян, или позволить им обитать по-прежнему "на своем отчете", поскольку они не являлись "социально опасными элементами".

Прошло два года. Немоту по-за обиталищем Лыковых первым прервал прибывший из Москвы Юрий Свинтицкий. Обличил старшего Лыкова: не участвовал в войне с немецкими захватчиками, уклонился выполнять пятилетку. И, позволив себе соступить с разносного направления, подивился, какими бледными предстали лесные люди: подобно росткам картофеля из подполья.

Привести к Лыковым медиков никто не догадался. Я позвонил своему знакомому – преподавателю Красноярского мединститута Игорю Назарову: так и так, люди терпят бедствие. Надо что-то предпринять.

И Назаров с чего-то взял, что я уже накануне поездки в Западные Саяны, дело только за тем, кто будет моим спарщиком:

– Лев Степанович, берите меня с собой.

Конечно, мы не очень представляли, насколько предстоит нам заглубиться в лес, как надо будет обустроить свой бивак, – я только где-то читал, что для ночлега под открытым небом больше подойдет пара сухих бревен с огнем между ними – щелья.

Нам понадобилось подыскать проведшего в лесу не один охотничий сезон, то есть бывалого.

Наш выбор пал на главного врача Красноярской городской больницы Владимира Головина.

Опорные строчки для будущей статьи об увиденном в моем блокноте появились еще у Лыковых. Напечатать ее никто не отважился ни в Абакане, ни в Красноярске, ни в Москве. И Центральное телевидение тоже показало мне на поворот от его ворот. Но как своему почти, понимавшему зависимость от власть предержавших, с уверенностью в том, что не посочувствовать им нельзя:

– Старик! Ну, если бы Лыковы жили за границей! – Тогда б разве возник бы спрос, в связи с чем они сбежали на край света белого, разговор о них свелся бы к выживаемости в экстремальных условиях.

Да, не сдуру ареопаг партийных деятелей на попытки рассказать о Лыковых по-человечески правдиво наложил строжайшее вето. Но кто мог обойти-его? – задался узнать красноярец Николай Журавлев. И позвонил мне:

– Проездом буду в Москве. Как, по-твоему, заинтересует Пескова: кого открыли геологи?

Справка. Песков Василий Михайлович – с 1930-го года, родился в селе Орлово Воронежской области. Образование – среднее. До переезда в Москву работал пионервожатым, киномехаником, фотографом и сотрудником молодежной газеты.

Журналист "Комсомольской правды".

По словам Ю. Воронова, Пескову "выпало счастье рассказать миру о космонавтах"... Но, надо думать, едва ли случайно. Перед тем ему, конечно, удалось зарекомендовать себя. В самом существенном, разумеется. В чем?

"С публикацией" о Лыковых Песков "пролез сквозь игольное ушко" (Лит. Россия, 1991 г., 8 фев.). Так, может, он еще когда обладал исключительной способностью проникать на газетный лист сквозь неодолимые для всех прочих отверстия.

Получил Ленинскую премию.

Какие слова были сказаны мной в поддержку задумки Журавлева преподнести Пескову Лыковых, как на блюдечке, – по прошествии стольких лет точно не воспроизвести. Главное же – я не взял в голову, подходил ли Песков создать отчет о стыковке геологов с очень отличавшимися от них людьми дооктябрьской поры, именно – безукоризненно точно, ибо неточность всегда чревата – кто этого не знает.

Не собираясь влезать в медицину, я все же счел, что должен был уяснить, в чем заключались для нашей экспедиции требования безопасности. Решил – дай прочту про иммунитет. И что узнал? Про него в школьном учебнике "Человек. Анатомия. Физиология. Гигиена" поражающе скудные сведения. Но какая библиотека не имела медицинскую энциклопедию!

Что удалось мне извлечь из нее? Иммунитет под контролем зобной (вилочковой) железы. Притом, он не единый, а врожденный и приобретаемый по случаю, в общении. От носителей инфекции. (Страницы 575-585). В отдалении от них приобретаемым иммунитетом не обзавестись. (Страница 278).

Чуть ниже. Приобретаемый иммунитет служит нам не дольше двух лет. (Страница 278):

И еще вот какой узелок завязал я для себя на память: видов возбудителей болезней – превеликое множество (у гриппа более двухсот). Так что, раз переболев, никак нельзя рассчитывать на неуязвимость в ближайшем будущем, она невозможна.

После я выписал: зобная железа исполняет свои обязанности до сорока лет (Стр. 581). И сразу перечитал, сколько лет исполнилось самой младшей Лыковой в год выхода геологов на лыковскую орбиту. Тридцать четыре!..

Поинтересовался: где была наибольшая опасность для насельников лесной окраины подхватить заразу? У соседей-геологов в жилых балках (Стр. 1115).

У своей избы Лыковых покровительственно защищали хвойные великаны – источали много летучих веществ фитанцидов (антибиотиков), под их воздействием выдыхаемый прихожанами воздух становился чище, чем тот, что специально обрабатывался перед операциями в хирургических клиниках бактерицидными лампами.

Кто только ни поднимался поглазеть на Лыковых. И, что ли, при том все соблюдали полагавшиеся предосторожности? Отнюдь.

По возвращении из Западных Саян мы напросились на прием к заместителю председателя Красноярского крайисполкома Владимиру Семенову. На Лыковское верховье Большого Абакана советская власть наложила мораторий. Только кто соблюдал его условия! Уже через год разнеслась весть о групповой смерти в Лыковской семье. Ушли на тот свет оба сына Карпа Иосифовича и старшая дочь: Дмитрий, Саввин, Наталья.

Отчего? Изучать это нам потребовалось для того, чтобы уберечь от преждевременной смерти Карпа Иосифовича и Агафью – его младшую дочь.

У обреченных на лесование профессор Назаров взял венозную кровь. И подтвердил, что у них, ставших доступными без каких-либо ограничений, было очень мало шансов выжить.

Лыковы не имели приобретаемого иммунитета, потому были катастрофически уязвимы. От чего только не могли они умереть, – и от детских болезней. Единственно, в чем превосходили всех, – нажили иммунитет против клещевого энцефалита.

* * *

Песков тоже подвизался тиснуть про трагическое "поредение" в Лыковском стане. Почему оно произошло, он "выяснял это специально. Вирусы ни при чем" (КП, 82 г., 13 окт.) И выдал: большую часть Лыковых убила психическая встряска, как "при высадке на Луну" (КП, 82 г., 22 окт.).

Но чем она была обусловлена?

Или только правой рукой писал Песков, "писатель с мировым именем" (Сов. Хакасия, 90 г., 9 окт.), или еще и левой, не посчитавшейся с тем, в чем была убеждена правая, – налицо одно: в его объяснении, почему все Лыковы лишились покоя, явная несуразица. Они выразили зависть к бытовому обустройству геологов? "Вон как у них тепло, светло, весело" (КП, 82 г., 13 окт.). А смысл жизни Лыковых заключался "не в радостях". Что было для них важней всех благ? "Страдания" (КП, 82 г., 22 окт.).

Однако – почему не допустить, что Лыковы, столько лет проведшие с думой "заслужить блаженство на небе" (КП, 82 г., 22 окт.), вдруг перестали остерегаться отяготить свою душу, – глядя на геологов, уверовали, что надо впредь заботиться только о своем теле – на что она сдалась, душа! Нет, они остались приверженцами своей веры. Согласились призадержаться возле "голубого экрана"? Но что изрекли насчет безоглядного сидения возле него? “Греховное дело"! (КП, 83 г., 4 сен.).

И далее. Старший сын Карпа Иосифовича Саввин почил до посещения Песковым Лыковского укрыва. Песков писал про Саввина с чужих слов:

"За своими глядел в оба глаза", дабы они не допустили отступничества и в самом малом. (КП, 82 г., 19 окт.).

А мы не один день пробыли с Саввином. И можем свидетельствовать: деспотически ортодоксальным Саввин не был.

Тем не менее, по Пескову, "от расширения мира с появлением людей" на Большом Абакане и неприятия Саввиновых одергиваний (КП, 82 г., 22 окт.) у Лыковых ослаб иммунитет.

Отодвинем в сторону, была ли у Лыковых тяга обрести комфорт, так ли уж допекал своих Саввин. Поддадимся внушению Пескова: настигнутые геологами Лыковы испытали сверхстресс – до помрачения ума. Он должен был ослабить иммунитет бедолаг. Но в том-то и дело, что иммунитета у Лыковых не было!

Профессору Назарову однажды подвернулся случай вложить Пескову, что Лыковых сразила инфекция. Песков предпочел твердо стоять на своем – защищать однажды занятую позицию: "Дмитрий простудился", "Наталья остыла". (Таежный тупик, М. МГ, 90 г., с.с. 197-198), что Лыковых сразила инфекция. Несмотря на то, что знал, наверно, народную мудрость: с наукой спорить – только вздорить.

Профессор Назаров в отчаянии развел руки как перед безнадежным пациентом. А я подтянул к себе газету с объясняющим сетованием Пескова на время: что де гласности не было, понадобилось исхитриться протащить Лыковых сквозь игольное ушко. (Лит. Россия, 91 г., 8 фев.). Мне не составило никакого труда обозначить то, что должно было при "двойном бытие" начала восьмидесятых годов остаться по-за игольным ушком. Потом подвести черту. И в чем пришлось убедиться? На выходе из игольного ушка у Пескова появились совсем другие Лыковы, не имеющие ничего общего с подлинными Лыковыми.

В игольное ушко прошло только выверенно необходимое для поддержания идей передового общества: какую кару приняли на себя Лыковы за отщепенчество.

Чуть погодя я сосредоточился на проявлении невежества. Как же много его у нас и среди вроде бы во всем сведущих! 24 февраля 1994-го года ведущая телевизионных "Новостей" прочла: "Расширенное заседание правительства было отложено из-за простудного заболевания Черномырдина Виктора Степановича." (Какого, само собой, не может быть).

28 октября по каналу "ТВ-информ" прозвучало сообщение о том, что "по возвращении из России английская королева не посетила один из полков. У ее Величества – простуда." (Как будто она – болезнь!).

Я раскрыл медицинскую книгу, подчеркнул в ней относящееся к только что услышанному мной.

Очень долго считалось, что такие болезни, как грипп, катар верхних дыхательных путей, воспаление легких, ревматизм – все они от простуды. А от нее – только ухудшается сопротивляемость организма. Первопричиной заболеваний являются микробы. (Популярная медэнциклопедия, М., изд. "Сов. энциклопедия", 1979 г., с. 866).

Слабо у нас просвещение. Оно бодается с глубоко укоренившимся невежеством, как теленок с дубом. А дуб и не колышется.

К тому же, как еще велико у нас суеверное преклонение перед печатным словом! В Хакасии и раньше-то не особо заботились обеспечить "безыммуных" Лыковых, а когда познакомились с сочинением Пескова о том, что "вирусы ни при чем", всему виной – простуда, вовсе отступились от них. И что за этим последовало? В 1988-ом году скончался Карп Иосифович.

Отчего?

Чтобы узнать это, Пескову можно было обойтись без медицинской энциклопедии, есть пословица, она у всех на слуху: не молодостью живут, не старостью умирают. Нет, ему было угодно написать: Карп Иосифович почил "от старости" (!). КП, 88 г., 29 марта.

А с какой настойчивостью он потом вбивал всем в мозги: "Лыковы жили в возбужденном состоянии" возле геологов, "И разве не известно, что это ослабляет организм" (Милосердие, 90 г., № 6). "Лыковы находились в состоянии длительного стресса", "стресс ослабляет" (КП, 90 г., 21 апр.) Все сводил к одному: Лыковых подвел иммунитет, которого, как доказал профессор Назаров, не было и в помине.

Не обойти и следующее. Столько уже лет Агафья возвращается из мира больной. Но верный себе Песков, провозгласивший себя ее другом, доказывает ей на фирменном бланке с изображением совы: "Болезнь от гриппа тебе не угрожает. Кто хоть раз переболел (им – Л. Ч.), тому грипп уже не страшен, во всяком случае, не смертелен" (!).

Что сказать? Невежество сродни стихии – тоже не рассуждает, ни с чем не считается, – всегда творит свое. И если кому-то доставляет мучения, ему наплевать.

Но сколько оно может длиться?

Полагаю, еще у большого круга людей пребывает в силе воспитанная привычка не такого уж давнего тоталитаризма – за ответами обращаться к превознесенным до неба классикам. Что можно прочесть у Ленина насчет невежества? "Сбросить" его "гораздо труднее, нежели свергнуть Романова и Керенского" (Ленин В. И. ПСС, т. 36, с. 215).

* * *

Поскольку Лыковы ни с кем не общались, откуда б взялся у них иммунитет? И мы еще в Красноярске решили разговаривать с ними только на воле. А ночевать? Под какой-нибудь елкой. Между костром и брезентовой завесой позади одра из хвойного лапника.

Далеко, в Западных Саянах, геологи нашли проявления магнитного железняка. Велики ли были его запасы? – определить это предстояло бурильщикам. Мы прилетели к ним в биплане с техническим грузом. Приземлились в Каире. Сели на галечную косу Большого Абакана. После, за островным ельником, пересекли проточку...

Поселок разведчиков недр, неофициально нареченный Каиром (по названию притока Большого Абакана Каир-су), предстал перед нами прямо-таки образцово-показательным. Из новых щитовых балков на безупречно выровненной площадке. С тротуарами надёжной толщины. С яркими светильниками на столбах у продовольственного склада, у столовой и даже возле дощатых сходней к длиннющим лодкам. Уже вечерело. И как было нам не озаботиться – найдется ли где прикорнуть? А мы принялись искать сведущих: далеко ли до Лыковых?

До них было всего день хода, заверили нас. Но не везде посуху.

На высшем уровне

Мы всё взяли с собой дня жизни среди леса без чьей-либо помощи: и еду, и топор, и кой-какую теплую одежду, а также брезентовый экран у костра. Уже выпал снег. И утром воздух долго удерживал в себе нездешним холод. А нам пришлось позаимствовать, надеть резиновые сапоги с длинными, под пах, голенищами, поскольку предстояло много раз влазить в воду. Конечно, они были тяжелущие. Особенно, на сухом. Но кто б из нас согласился терять время на переобувание в кеды!

Само собой, что мы чувствовали себя накануне захватывающе важного события, и, естественно, спали в полглаза. Поднялись слишком рано. Что-то пожевали. Но как между прочим.

Думы наши были там, далеко – на подступах к Лыковым, ни в чем не похожих на нас, явно пришельцах только вот – откуда? Из минувших лет? Или – из будущих?

Подождали наступления явственного рассвета: выше расщелин со всех сторон высившихся гор.

Выходим за дверь. В воздухе предзимняя свежесть. И верхушки кедрача, и трава – все в мохнатом инее.

Оставляем позади себя дощатый тротуар, навесной мосток через проточку к тропе через клин островного леска, приречный галечник взлетной полосы. Вошли в лес на туда-сюда мечущуюся тропу. Продрались сквозь сплошной лиственничек. Глядим: на сухом песочке возле стайки молодых берез – следы намного больше наших. А чьи – быстро смекнули, сразу догадались по рваным углублениям от мощных когтей. Медведей.

Потом слева от них для нас начался черед самых разных перекатов, в большинстве шумливо горбатых, широких, с бойкущим напором поверх окатышей, поросших скользкой тиной, со злой волей сбить нас с ног еще у берега – до густо-зеленой глубины.

Только что обогнули завал на наносной косе. Кое как одолели наносный остров. Взяли напрямик. И вскоре уперлись в обрывистый берег. Отвернули к воде. Опять влезли в нее. Снова – брод.

Перед нашими ногами угрожающе вскипели буруны.

Намечаем выкарабкаться на отмель.

Настал полдень. Мы упрели. От нас повалил пар. Нам захотелось узнать, высоко ли взнялось солнце. О, оно уже успело миновать зенит. Отдохнуть бы. Но нельзя. Неизвестно, сколько потом придется набирать темп.

Приближаемся к Щекам – двум скалам, вознесшимся над Большим Абаканом одна напротив другой. Поворачиваем к берегу, береговой бровке под пологом привольно разросшегося ивняка. Под нами похрустывающая супесь.

На сухом, за плоским булыжником, наши шаги принялась считать чуть примороженная супесь: хрус, хрус, хрус... А нам как раз не надо было звукового сопровождения.

Вступаем на край сумеречной ложбинки среди замшелого кедрача. Все настороже. Мой взгляд утыкается в разросшиеся куртинки бодана, выхватывает припорошенный жестким снежком брусничник, кустики и кучки безунывно, неумолимо зеленой осечки. Впереди – лиственный древостой. А вон – взгорок. И очень крутой. Без обходов, к тому же.

Дальше – крутой подъем. Мы штурмовали его в лоб, цепляясь за малейшие шероховатости. А то за концы веток акации. Подтягивались. Кое-где вынужденно падали на четвереньки. И было нам не до того, чтобы думать, сколько потратили времени.

Шаг, шаг, шаг. Позади нас остается кедрач в удручающе сумрачной ложбинке, за ним – взгорок с рединами между лиственным древостоем и уплотненно-жесткий крутяк.

На нем от нас повалил пар чуть ли не клубами.

Я высвободил от шарфа грудь, нагнулся чуть не до глинистой тверди, а когда более-менее распрямился, то узрел, что наш проводник Коля Сычев уже добрался до дерновой бровки не такой уж просторной поляны – последней черты нашего восхождения. Потом для меня настала томительная пора гадать, зачем он так резво, сторожко вскинул голову направо, присел, как от мгновенного шлепка по макушке, и скатился к шагавшим за ним медикам.

Те тоже были подстать мне – чуть не на последнем издыхании. Но сунулись к нему быстро, словно движимые страхом: что случилось? Что?

И вскоре услышали сказанное им горячим шепотом:

– Здесь они!.. Что-то укладывают в мешки, кажется.

Естественно, кто из нас владел собой в полной мере. Моему соседу, знавшему, о ком зашла речь, все же вдруг понадобилось (не для чего, собственно) уточнить:

– Лыковы, да?

– Прошу!.. Давайте призадержимся.

Это были мои слова.

Мне хотелось получше изготовить себя для встречи на высшем уровне с мало кому известными тогда жителями таинственных дебрей. Ну, конечно, перво-наперво собраться с мыслями.

Нам рассказали, что Лыковы привечали всех гостей с превеликой охотой. Бывало, и сами навещали новоселов. А иной раз оставались у них на ночь, не ведая, что могли сгинуть потом от безобидной в миру инфекции.

И за что взялись преподаватель Красноярского мединститута, кандидат наук Назаров Игорь Павлович с главным врачом двадцатой больницы Красноярска Головиным Владимиром Семеновичем? Установить – как можно обезопасить дальнейшее житие лесных отшельников?

* * *

Мы вывалились на травянистую обочь огорода, пошатываясь, как избитые. И глядели во все глаза. Сначала – на зубчатую стенку из вершинок пихтача за вскопанным бугром, чуть погодя – на взметнувшиеся под тучи горы, на шатровые возвышения из древесного хлама, потом на разрозненные кедры. Что они осеняли на утолченной земле? Что ли, колодезный очеп?

Ни звука. Хотя в той округе должна была водиться какая-никакая живность.

По всей вероятности, она выжидательно затаилась.

Зовуще светило небо сквозь ветви деревьев тем, внизу, когда мы, вскидывая головы, одолевали изматывающе долгий крутяк. А тут оно сделалось предупреждающе строгим. И нам следовало усвоить, что до самого главного события уже всего ничего, надо подобраться, как перед подъемом.

Обходим те кедрушки, что столпились перед обрывом к Большому Абакану. (Наверно, неспроста Лыковы не вырубили их!) Недоумеваем: зачем поверх огородных грядок навалены березовые ветки – что ли, для задержки белого удобрения, снега? Т-аак, – отметили про себя, – слева угол избы с покатой крышей. И оказались перед главой Лыковской семьи Карпом Иосифовичем в окружении его взрослых сыновей, младшего, отстраненно пребывавшего Дмитрия, и старшего, Саввина, явно приземленного какой-то заботой, с пестерем в руке – плетеным кузовком не меньше чем ведра на полтора.

Все они были при усах и бороде (по-древнерусски, соответствующими полагавшейся стати, постатыми – в приличном виде). Мы же заявились тщательно выбритыми (в понятии истых старообрядцев, не имеющими ничего общего со своей отчиной, с Русью). Кем же? Людьми другого слова. Не славянами, а немцами.

Головы Карпа Иосифовича и Саввина покрывали кабарожьи папахи (из меха маленьких оленей). Голову Дмитрия до самых ушей охватывал шитый колпак цвета конопли...

И во мне тотчас зашевелилось желание дознаться, что имели Лыковы против ношения таких же шапок, как на нас?

Я ощупал на своей шапке один наушник, другой. И заодно – козырек, отличавшийся от наушников только длиной. Затем меня, поставившего себя на место Лыковых, озарило: “Что для нас колпак с тремя дополнениями? Шапка! А для них – треух, он – в одном ряду с позаимствованным бритьем. Не наш. От немцев. Потому должен быть отвергнут святыми отцами церкви вместе с табаком, водкой, а также голыми девками на приманчиво красочных парсунах-картинах.

Но что было делать? Шапочное знакомство состоялось. Не в нашу пользу, к сожалению.

Нам надлежало признать, что мы и в этом – немцы. А что не по своей вине, так это ничего не меняло.

Ба, чему еще полагалось придать значение! Лыковы предстали перед нами в длинных рубахах из домашнего холста под узкими поясками, а мы перед ними – в коротких куртках (на языке моих земляков, кургузых). Сшитых – опять же!. – с немецкого образца!

И я оглядел себя, как достойный самого строгого осуждения своих предков за давние заимствования по воле нашего безуемного царя-батюшки Петра Первого.

Разумеется, что и наш этикетный стандарт для встречи с Лыковыми, верными русской давнине, не подходил ни с какой стороны. Я держал наготове: "Мир вам!". Но Сычев взрывчато употребил свое право давнего знакомого Лыковых, просияв, кинулся к Карпу Иосифовичу очень по-свойски, с загодя вытянутой рукой:

– Здравствуйте, Карп Иосифович!

Я растерялся. После чуть было не забежал наперед Карпа Иосифовича, чтобы ощитить его собой от напористого изъявления радости человека из советской действительности.

А как поступил Карп Иосифович? Не в перешиб искренней приязни Сычева, приостерегаясь его, он, весело досадуя, прижал свою правую руку к животу, завел ее за спину и потом заговорил, как содеявший что-то всем нам во омрачение:

– Вы уж не прогневайтесь. По-вашему-то нам не можно витаться.

– Что делать? – Легонько потянул к себе рукав Игоря Павловича Головин, но притом вроде бы мог обойтись и без ответа.

Игорь Павлович выказал свое недоумение без слов. Чуть приподнял свое плечо.

И я подался к Головину:

– "Витаться" – из Древней Руси. Это слово близко к "ветви", от нее – "привет".

– Мы ликуемся, – опять заговорил Карп Иосифович.

И я поспешил растолмачить:

– Мы прикладываем свой лик к лику другого. – А затем от себя. – Щекой к щеке. Но, наверняка, не со всеми подряд. Только с единоверцами.

Тут мне на память пришла пропись Маяковского в окнах РОСТа о том, что – где слышно ладоней скрип, там люди разносят грипп. И, имея в виду ее, я поздравил своих с тем, что никакой хвори мы к Лыковым не занесли:

– Начало вышло – лучше не придумать!

Мне никто не возразил.

В детстве моя мать после безуспешных попыток сделать из меня “послухнянного" причитала как наказанная: "Один у меня сын, да Саввин". И потому меня всегда занимало, в ком я отражаюсь, как в зеркале?

Саввин принес кедровые орехи в плотно сжатых ладонях.

Я подвел свои ладони под низ ладоней Саввина, да, видно, не так ловко – приподнял их слишком высоко. И Саввин, ничуть не опоздав, поднял свои ладони выше, чтобы между ними и моими ладонями был разрыв, пусть хоть какой маленький.

И что я потом записал? Лыковы были не только против пожимания наших рук, – и против всякого касательства. Если поразмышлять, действительно не нужного в общении неизвестно с кем.

Между тем Карп Иосифович снова напомнил о своем присутствии:

– Со прибытием вас!

– Спасибо! – Отозвался Карпу Иосифовичу Игорь Павлович и взглянул на меня переживающими глазами, поздновато вспомнив мой совет вместо "спасибо" говорить Лыковым "благодарствую”, ибо в “спасибо" – спаси бог. А поминать его всуе, то есть по пустякам, негоже – грех.

Позже каждый из нас выбрал, на что поставить свою ношу и где присесть. Мной, предоставленным самому себе, завладела тяга сравнивать Лыковых с нами. К 1966-ому году средний рост населения в нашей стране превысил дореволюционный на 3-4 сантиметра. А поросль Карпа Иосифовича явно не взяла ростом. Почему?

И еще из физических показателей. В 1987-ом году выяснилось, что половина наших сограждан страдала от избыточного веса: заелась. Лыковы же были все одинаково поджарыми, по-юношески легкими на ногу – передвигались, как на ринге, с готовностью мгновенно уклониться, отступить, чтобы дать сдачи любому нападающему или нанести удар. Но как бы я установил, у кого выше духовность: у нас или у Лыковых? Мне помог Карп Иосифович:

– В чем мы вас можем поберечь?

Уже привыкший к тому, что черствость в нашей буче, боевой-кипучей, разрасталась подобно наивреднейшей опухоли, я отвел взгляд, а потом задел локтем Игоря Павловича:

– Может, у вас другие устои жизни, прямо-таки всем на зависть? Где ни появитесь, каждый полномочный распахивает перед вами руками: "Извольте вымолвить, в чем нуждаетесь, и вы все получите без малейшего промедления?"

Всегда тишайший Игорь Павлович, словно бы разуверившийся в том, что могут быть перемены к лучшему, пригляделся к Лыковым, как к терпящим бедствие, и покрутил головой:

– Всякое соучастие у нас известно за что может быть принято. За снискивание чего-нибудь. – А потом его как будто кто подтолкнул уточнить. – Что предлагает Карп Иосифович?

Я утвердился в мнении: далеконько нам до Лыковых. И стоял, переживая охватившее меня отчаяние. Затем повернулся к Игорю Павловичу:

– Карпа Иосифовича занимает, что они должны сделать в услужение нам.

Тогда же Карп Иосифович зашел за Игоря Павловича снять с него рюкзак, чтобы дать, отдых его плечам. Словно отец родной.

Как и можно было ожидать, Игорь Павлович стушевался, отпрянул назад и замахал руками. Но вежливо:

– Что-вы!.. Еще будете утруждать себя! Я сам.

– Дайте! – Заменил Карпа Иосифовича Головин.

А я вынул блокнот, чтобы прочесть свою заготовку: "Спросить, какой день соединил прошлое нашей родины с ее настоящим. По Лыковскому исчислению".

– Дак его, седни четвертое сентября... А год-то?.. – Карп Иосифович обернулся за ответом к Дмитрию.

– Узе семь тясясь сетыреста восемьдесят восьмой д-ооходит, – ничуть не промедлил Дмитрий, довольный тем, что вот нам потребовалось его участие, и, пожалуйста, он не оплошал.

Я кивнул Игорю Павловичу... Знал, что у Лыковых тот же календарь, какой пользовали на Руси до Никонского раскола, и тем не менее, как удостоверился в этом, то изумился.

– Не хотите повидать моих дочерей? – призывно оглядел нас Карп Иосифович, но без уверенности в том, что мы отважимся идти за ним, поскольку изрядно запалились.

Мы и в самом деле выложились до самого донца. Поинтересовались, в каком возрасте дочери Карпа Иосифовича. И как их зовут. Ага, старшую – Натальей, младшую – Агафьей. Как мою мать.

Я скосил вопрошающие глаза на Игоря Павловича, на Головина: как, хватит нас на еще один бросок под облака?

Ни тот, ни другой не согласился признать себя слабей меня. Игорь Павлович выразительно откинул голову назад: мол, о чем толковать. И подтянул голенища своих большущих сапог – на два размера больше его ног.

Мы поровнялись с сооружением, почти принятом мной за колодец. Разглядели: вон у него ступа из дуплистой чурки, на коротком конце жерди-очепа – пестик с ручками. А для чего? Что-то измельчать?

После нас сколько-то занимал лабаз, схожий со сказочной избушкой на курьих ножках. Шли – оглядывались на него. И незаметно для себя повернули в обставленную кустами низинку перед подъемом в гору, густо накрытую смешанной зеленью, больше – кедровой.

За ручейком у остальцев сгнившей избы над нами нависли ветви осин, кончились они – взамен их нашу ходу затенили кроны кедров-великанов.

Силы у меня иссякли задолго до перевала через каменистую вершинку, я плелся, вовсю злоупотребляя положением замыкающего: останавливался наладить себе дыхание. Но и после был "живым прахом". Повторял только для того, чтобы не улетучилось из памяти: "В 1991-ом году более трети опрошенных россиян заметили резкое падение нравов, чуть не половина их указала на безразличие к судьбам окружающих людей. Ну, да – у нас улучшились социальные условия. А что они дали? Рост – раз, полноту – два. Но насколько раздвинулась наша душа?"

Карп Иосифович не спускал с меня глаз, как с малого дитяти. И, естественно, первым угадал, что я сдал – могу упасть.

– А ты бери вот...

Он подал мне свою палку.

Я не заартачился, так как действительно все больше нуждался в третьей точке опоры, и не к чему было это скрывать.

Вскарабкиваемся на предвершину горного кряжа. Осматриваем ловушку на медведя ("плот" из толстых бревен между вбитых кольев). Прижимаемся к откосу ближайшей горы – на осыпь черного курумника. На ней я не так ловко поставил ногу, не на всю ступню, потому и осел на бок, как тюфяк. Но руки-то у меня были на свободе!

"Каждый четвертый одушевлен не как прежде. Если взять в общем, то почти полстраны у нас не те!" – завершил я подсчет потери от поворота к жизни с распределением благ сверху.

Поднатужился встать рывмя, затем налогом... И ничего не добился.

– А ты давай мне свою штуку...

Опять опередил Карп Иосифович моих сопутников, вообще-то очень чутких, к тому же с развитым воображением, способных предвидеть, кому могут понадобиться.

Я – ни в какую.

А он и потом доглядывал за мной до самого наклона к распадку.

С чем мы пожаловали в раскрытое обиталище смело сбежавших от насильственного обобществления, с добрым ли намерением, – это Карпа Иосифовича как не касалось. Одно для него было существенно: исполнить обычай русской давнины. Помочь каждому в нашей кучке, невзирая на то, что самому ему шел семьдесят седьмой год.

Спускаемся по меже "ручной" пашенки с кое-где торчавшим будыльем ржи (чаще – сбегаем, как не совсем владеющие собой). Впереди нас нижний край поприбитой дождями земли уперся в какие-то заросли. Да, жимолости...

Мы едва успели разглядеть их, как сразу внизу серым пятном приподнялся низкий лабаз, за ним – горб еще не так уж попричерневшей поленницы. И сверкающими разломами обозначился ручей Соксу, заслуживший у Лыковых право слыть речкой.

Что за особа стояла перед избой? Очень взрачная из себя! Не Наталья? А зачем она вытянула ко мне руки? Сообразила, что мои пятки не лучшим образом упирались в копань, из-за чего я неудержимо бежал прямо на нее как для жарких объятий?

Чудом задерживаюсь перед Натальей...

В Натальиной руке чуть покачнулась кружка с чем-то изжелта-белым.

– Она с напитком? – Отер пот на лбу нагнавший меня Головин.

Наталье, еще когда заслышавшей шум от буханья наших сапожищ, чтобы напоить нас, пришлось отложить срочную починку.

Я осторожно попробовал – что поднесла мне старшая дочь Карпа Иосифовича:

– М-мм! Напоминает молоко.

– Оно и есть, – присоединилась к моему разговору с Головиным Наталья без каких-либо усилий над собой.

– Кого подоили? – Головин заливал свою жажду молоком без опаски – крупными глотками.

– Никого! – Наталья сходила за ступкой, показала, как засыпала в нее орехи, истолкла их продолговатым камнем, залила водой и дала измельченной кожуре выпасть в осадок.

– Этим молоком вполне можно выкормить младенца без каких-либо последствий для его здоровья, – поторопился я изложить вычитанный факт.

Оборачиваюсь. На Агафье горбач-сарафан из насквозь продуваемой поскони. А ноги – голые. И тут же снег – в тени от кедров.

Я согнулся, чтобы подтянуть к себе наломанные на растопку тонкие сучья. Вынул котелок для чая. И она, чтобы избавить меня от дальнейших хлопот, выхватила его, а затем опрометью бросилась к "речке" Соксу с заберегами поверх чистейшего песка в каменистых заливчиках.

Как было мне не испугаться за здоровье Агафьи!

– Простудишься! Вернись!

– А се я исделала? – Агафью разобрал смех надо мной.

Когда я подбежал к Соксу, Агафья уже дотянулась до вершинки резвой волны. И озорно посмотрела на меня через плечо. Дескать, я такая, холод мне "нисто".

На другой день, пятого октября семь тысяч четыреста восемьдесят восьмого года (1980), Лыковы, благодарные нам за то, что мы их "из людей не выкинули", проводили нас на верх стоявшей торчком пашни. Ничуть не устав, они приглашали погостить у них еще "сколько изболится". И пропустили мимо то, что мы хватали ртом воздух, – соблюли правила хорошего тона. Какое нашли себе занятие? Принялись судить, не слишком ли истощилась землица под льном и где лучше разместить картофель на другое лето.

А Игорь Павлович вгляделся в обвершье последнего пристанища Акулины Карповны...

– Выпало уж так... Сразу два года подряд ничего не уродилось здесь. Все звери сгинули. – Поведал Карп Иосифович о том, что предшествовало уходу его жены из "сея временной жизни в вечные кровы".

Они перепробовали все травы, узнали – какие "едовы". Жевали заболонь сосен, толкли для квашни солому, картофельную ботву, листья рябины.

Чтобы спасти свою молодежь от голода, Акулина Карповна одоляла себя без меры. И раньше всех ослабла.

Голос Карпа Иосифовича дрогнул. И сколько б длилось наше молчание, если бы не наднесло занавес из крупичатого снега. Я обеими руками взнял воротник. У меня в кармане шумнула газета "Соц. индустрия". Много чего тиснула она, и упрек тремя неделями раньше побывавшего у Лыковых Свинтицкого: каков Карп Иосифович, насколько хуже Загайнова. Карп Иосифович покинул родовые Тиши в год великого перелома, а Загайнов нет. К тому же, "честно защищал Родину" в Отечественную войну.

Для меня настала последняя возможность установить истину, находился ли Загайнов "в части" с тишинской жизнью Карпа Иосифовича, в самом ли деле он с правом на почести за ратную службу и чем славен еще. Но Коля Сычев завел речь: как открыли Лыковых. Геологи не подбирали площадку для своего поселка, а прикидывали, где удастся приземлить съемщиков.

Потом я спросил Карпа Иосифовича не про Загайнова, а про то, какое зло спознали Лыковы от досужих визитеров:

– Не притесняют вас?

Сначала Карп Иосифович замотал головой. И сразу опроверг себя: – Загайнов только взял грех на душу. Зимось.

Я охлопал свои карманы: где мой карандаш?

– Каирский?

– Нет, промышленник. – Карпу Иосифовичу тотчас расхотелось говорить.

– Профессионал-охотник, – перевел я своим.

– А кто еще-то? – Как заспорила со мной Наталья. – Он что ни брал у тяти, завсегда с приговором: “И Агафью мне отдай”. А сам-от сто, – не досказала: “вытворял”. – На Каире засыбался продажной дурью. (Зашибался).

– Водкой? – Я так же, как раньше, пособлял нашим понять Лыковых.

Опять оживился Карп Иосифович, но по-другому. С досадой:

– Ею. Не рука он нам. Надеемся – сыщется жених по мысли Агафьи.

К нам подошла Агафья с репой в лукошке. И о том же – кто, по-нее, Загайнов:

– Блазник. (Не смогла выговорить букву Ж, заменила ее на З).

Это же слово сказала Наталья, полностью согласная с Агафьей, своей крестницей:

– Он жил в Тишах, – применил я знания от Свинтицкого.

– Как же! – запротестовал Карп Иосифович.

И мне сделалось неловко: сказал неправду.

– Не жил в них?

– Это Золотавин, поди. Он – жил.

Я решился еще на одну вылазку. Но уже затем, чтобы проверить Свинтицкого:

– Кто – Загайнов воевал в Отечественную?

– Золотавин!

– Не. Загайнов?

– Нет.

Первой “доумилась” отдать свой посох Игорю Павловичу Агафья. И следом – Наталья окинула нас речистым взором: кого еще наделить посохом? А Карп Иосифович наставил Головина:

– Ежели что, так упретесь, чтобы не упасть.

Опять для нас начался подъем.

Я метнул взгляд налево, иначе-то не увидел бы, что над верхними ветвями голого осинника взошла белая глава той горы, что за ручьем Соксу. Она опускалась. Но слишком медленно. Точно так мы взбирались на лесистый кряж.

Призадерживаемся на скальной макушке. Разбредаемся на ней, выискиваем промежутки в тех кедрах, что заслонили Большой Абакан.

Вблизи, над горами левого берега ниже Щек, нависла белая наволочь, а вдали, в каньоне Большого Абакана, все сущее так радостно откликнулось на свет утреннего солнца.

И опять сворачиваем к спуску, на суглинок, едва прикрытый древесной корой, хрусткими концами веток, примятой травой. В обгон кидаются потревоженные нами камни, сопровождают нас, запутываясь в ветоши, а чаще, как торопыги, срываются спрямить свой путь, подпрыгивают и шлепают в выбоины или бьют по валежнику.

Иной раз мы слишком упираемся на пятки. И наши руки сами взлетают вверх искать, за что. можно ухватиться.

Вскоре нас принял ложок, пропахший сухой прелью отпада. Его сменил крутой уклон. Надо передвигаться повдоль него, надеясь на то, что нам попадутся углубления или прочная лесная подстилка.

Если бы не раскатывался под нашими ногами мелкий плитняк!

Со стороны Большого Абакана показался прогал. Мы заглянули в него. В нем клубились снеговые облака, Большой Абакан тек намного ниже их.

Я приподнялся над купой привольно разросшегося рябинника. Различаю на заснеженной равнинке, впереди черной борозды, – Саввина, у ног его – плетеный пестерь.

Саввин отодвигал ступней ног снег направо-налево и рылся в земле. Выкапывал картошку.

За Саввином, ближе к березовой чаще, сгорбился повязанный платком Дмитрий.

Он тоже был с пестерем. Как раз продвинулся с ним на неотоптанный снег.

Над ними прогнутым пологом висело серое небо, без единой промоины. Нигде не лежало теней. И все же как было мне не вынуть фотоаппарат.

То, что я изготавливался сделать, уловил Игорь Павлович.

– День добрый! – Окликнул он Саввина по выходу из-за деревьев. И с устатку оперся на гладкий посох, уткнутый им перед собой в снег.

Телесно невысокий Саввин перестал нащупывать в снегу картофельные ломкие стебельки, сбил на затылок кабарожью папаху и пробормотал приветствие, только я не разобрал Саввиновых слов. Он развернулся, чтобы увидеть нас, и двинул руку вниз, под картофельные клубни. А Дмитрий, превосходивший ростом Саввина чуть не на голову, упруго поднялся над своим чуть приметным рядком:

– Это вы!.. – Улыбнулся нам. "Мы не откидываемся ни от кого, готовы всех привечать с полным удовольствием", – сказали его длинные, как у Христа, глаза.

Я взвел затвор фотоаппарата, нажал спуск. И пожалел, что Головин присел отдохнуть на колоде, а то он тоже попал бы в кадр.

Снова я приподнял фотоаппарат...

После забеспокоился: истрачу всю пленку, другой нет.

Ну, если бы кто подсказал, что ни Саввина, ни Дмитрия мы больше не увидим в живых, то разве поберег бы я ее для съемки подсмотренного лабаза, такой редкой толкушки, неотличимой от зимовья избы и распашистого вида с высоты на лоно Большого Абакана! Как распрямился Дмитрий! Как он склонил голову! Словно перед изречением благой вести. А какое у него одухотворенное лицо! И ничего – от желания понравиться!

Мы ломали головы: что ли, Лыковы упустили день выкопать картофель? А они, по словам Саввина, с умыслом держали его до стужи, чтобы картофельная кожура набрала наибольшую толщину.

– К избе пойдемте! – махнул нам рукой Дмитрий.

И Саввин повторил слова Дмитрия, как эхо.

А Коля Сычев наклонился к Игорю Павловичу:

– Словно старший брат в подчинении у младшего! Не наоборот, как у нас считается.

Много худой молвы принял Саввин. Как будто он среди своих главней себя никого не чаял. Помыкал даже отцом...

Слежу за Саввином. Он заставил Дмитрия встать с колен, не то Дмитрий застудил бы их. Отдал Дмитрию свои рукавицы погреть руки. Только что рассчитанно нашел заделье, чтобы Дмитрий не в очередь отправился к костру.

– Подживил бы ты огонь!..

– Загонял тебя брат! – пожалел Дмитрия Головин, чтобы вышел наружу Дмитриев гнев на Саввина, если он был.

– Так Саввин-то мне поди-ка кресным приходится, – отвел Дмитрий от Саввина обидный домысел.

Как и при Карпе Иосифовиче, у избы, перед дверью, для нас появились кедровые орехи, к ним – печеные картошки. Но мы не проголодались.

– Вас от еды отринуло, – предположил Дмитрий не без жалости к нам. И взмолился. – Хоть сырые возьмите. Ежелив остановитесь, дак сварите.

Я спохватился: включен ли в моем кармане диктофон?

Та запись наших разговоров с Лыковыми-младшими на привале, как и фотографическая пленка, к великому сожалению, осталась без продолжения.

* * *

Меня будто кто надоумил взять в руки повествование Л. Н. Толстого о случае с ним в заграничной поездке. Его заворожил лес. И незаметно навеял раздумья. Они окончились выводом: среди зеленой благости невозможно вырасти злым человеком.

Но как может лес воздействовать на наш нрав?

У меня появилось предположение. Еще одно. И еще. Но какое было ближе к истине?

Я вроде бы заплутался среди диковинно-огромных деревьев, но по своей воле: чтобы познать на себе, как среди них исходят на нет те устремления, что нас расчеловечивают. И потому дневниковую запись Л. Н. Толстого о том, что мы добреем, только когда забываем про интересы своего “я”, принял за дарованный мне просвет.

И куда он меня вывел?

К примечательнейшей яви, знакомой мне, но не вполне осмысленной – не до конца. Раньше моя память услужливо сохраняла, какими изматывающими выдавались походы в Западных Саянах. И никогда не воскрешала лучшим образом тамошние виды. Они-то и развернулись передо мной, да такие яркие – как из-под кисти знаменитого американца Рокуэлла Кента.

Что я почувствовал? Все понуждавшее меня куда-то мчать отодвинулось прочь. Я воспарил. И с такой легкостью!

Чем завершилось мое пребывание на высоте? Мной завладело побуждение перенести на холст то, что окрыляло Лыковых среди первозданной красоты изо дня в день, оберегая от трат себя на пустяки.

Я обошел выставки. Побывал в картинной галерее. Выбрал очень высоко превознесенного мастера. Полагал: ему тотчас захочется написать Лыковские пейзажи. И ошибся. Он стал выпытывать: кому нужны они (кто купит их)?

Затем совершенно сторонняя забота вывела меня на Эльвиру Мотакову. Она не побоялась ничего не заработать, спросила только о том, без чего нам нельзя будет обойтись в дороге.

Картины Мотаковой оттуда, из поднебесья Западных Саян, наша экспедиция показала в Москве, возле Красной площади – на стенах подклети того церковного храма, что напротив гостиницы “Россия”. Написанные с натуры, они собрали много народа. Понадобилось завести книги отзывов.

Были и обсуждения, и публикации в газетах.

Жаль, что Мотакова не смогла приехать на встречу с посетителями выставки. Почетную медаль за свои труды она получила в Красноярске.

Научный сотрудник института Миклухи-Маклая Сергей Совоскул приезжал в город у Красного Яра не затем, чтобы побольше разузнать про Лыковых. Но как бы он не пожелал разыскать Мотакову, снискавшую, без какого-либо преувеличения, огромную известность. Всмотрелся в ее этюды на картонках с налипшими хвоинками, с еще большим интересом, профессионально – в вещи из Лыковского быта, никогда не попадавшие археологам ни при каких раскопках. Диковинно выглядели и штаны Дмитрия из наипрочнейшей холстины с деревянными палочками-пуговицами, и конопляные варежки Натальи чиненые-перечиненные, а особенно – сшитые "головки” для сапог из бересты. Кстати, от них осталось только название в словаре Даля: берещанки.

Всем сердцем прикипевшая к Лыковым Мотакова обмолвилась: – Карп Иосифович повредил мениск левой ноги.

А Совоскул уже мечтал попасть к Лыковым. И как споткнулся:

– Не ходит?

– Он в гипсе.

Мотакова потом рассказала Совоскулу о том, что новое руководство Каира оставило Карпа Иосифовича без медицинской помощи, его спасал профессор Назаров вместе с травматологом Красноярской больницы железнодорожников Вадимом Тимошковым.

Само собой, что Назарову предстояло наведаться у Лыковых еще раз. Но кто б оплатил ему подорожные?

И об этом нашлось что сказать Мотаковой:

– Поисками денег для Назарова занимается Черепанов.

В самом деле, я ломал голову – кто даст для него крылышки. Накропал сценарий: как умудрились Лыковы выжить без какой-либо подмоги со стороны. На Центральном телевидении он попал умеющему думать. И надо было только подождать, когда высвободится самая подходящая камера.

Мы, все командированные на съемку, уже, что называется, сидели на чемоданах, когда ко мне позвонил Совоскул, а за ним Песков.

Как преданные углубленному постижению Лыковской истории мы были заинтересованы в поездке Совоскула к Лыковым, добились – приобрели для него на наш рейс билет (оказалось, последний).

А Песков держал на уме свое, принялся отговаривать меня от поездки к Лыковым, припугнул: привезу я ораву телевизионщиков – Лыковы бросятся врассыпную от них, за что еще как спросят с меня... Дойдет до Союза писателей...

Он провещал: вот умрут последние Лыковы – вместе снимем о них мировоззренческий(?) фильм.

Но я предусмотрел съемку из укрытий. И предложил Пескову взглянуть: как лучше осуществить ее – без травмирования психики Лыковых.

Обсудили – где больше подошло бы нам потолковать. Вышло – в Центральном доме литераторов.

В него со мной приехали режиссер Олег Суриков, оператор Юрий Дерюгин и Сергей Совоскул.

Я вынул сценарий. Песков скосил на него глаза (не без досады, замечу. Мол, к чему спешить!) И повел всех в буфет. А в нем, не спрашивая, станем ли мы угощаться за его счет, заказал кофе, к нему – всякие сладости. Как для обожаемых дам.

Режиссер облюбовал столик у сумеречной стенки с рисунками в стиле входившего в моду примитива..

Горячий напиток пришелся всем по вкусу.

– Хорошо сидим! – рассмеялся Дерюгин.

То был знак мне начать деловую часть встречи.

Я опять зашуршал страницами с двумя вертикалями: видеорядом и текстом. И Песков использовал свой козырный ход – налег на то, что не время появляться нам на Севере, у Карпа Иосифовича отказала нога, и можно, наверное, вообразить, какое у него состояние...

Совоскул тоже не был обойден советом Пескова. Не должен был он присоединиться к нам: какой Карп Иосифович... Из него ничего не удастся вытянуть.

– Перед объективом беседы с Лыковыми не предусматриваются. Убедитесь... – Пролистал я для Совоскула сцены.

Тем не менее Совоскул заколебался: ехать ему к Лыковым или погодить?

Про его выбор мы узнали в аэропорту Домодедово перед стойкой регистрации пассажиров. Поднимались на носки – заглядывали за столпившихся вокруг: где Совоскул?

Вместо него подъехал Песков. И какой!.. Как никогда злой. С кирпично красным лицом. За своего знакомого меня он не признал. Не уступил же я ему!

Он наметил сорвать нашу задумку снять Лыковых: побывал в Хакасском обкоме, в Таштыпском райкоме... Предостерегал: Лыковым уготовано величайшее потрясение, быть беде. Надо действовать!

Власти устранились.

Песков полетел с нами к Лыковым. Что он шепнул им о цели наших людей, гадать не было надобности. Только увидела Агафья в руках Игоря Павловича никелированный бикс, так сразу сиганула под стол, решив, что он – кинокамера.

Наибольший урон от ревностных деяний Пескова понес Совоскул. Отказавшись лететь с нами, он должен был принять на веру, что так и есть: освещенное мучениями Лыковых пристанище древнего благочестия – "аномальный закуток”. (КП, 83 г., 4 сент.).

Никогда не составит Совоскул своего мнения также о том, что же ставил во главу угла Песков – не первый открыватель Лыковых. Он известил: “Сложное чувство испытал я, встретившись с Лыковыми”...

И сострадание, что ли?

Не пропустите, Пескова “очень занимала возможность крошечной группы выжить”. (КП, 82 г., 22 окт.).

Затем его рукой было написано, что "главную задачу” он "видел в том, чтобы вызвать у людей сострадание" к Лыковым. (Лит. Россия, 91 г., 8 сент.).

Кто спорит – конечно, можно было исследовательски всмотреться в жизнь Лыковых, чтобы потом всем стало известно, сколько хлебнули Лыковы лиха (не по своей воле, замечу). Но у Пескова про то, как боролись Лыковы за свое существование, ничего выразительного нет, только бесстрастные строчки, как для протокола. А про то, что они отведали, тем более.

Сострадание, если оно в самом деле требовалось Пескову, могло быть достигнуто не иначе, как показом лыковских страданий. Между прочим, их было в избытке и после состыковки выходцев из исчезнувших лет с нашим миром.

До Совоскула, профессионально относящегося к этнографии, не дошла правда в том, что Лыковы жили сопричастно с богом ради очищения собственной души, старались ухронить подлинную духовность – человеческую основу в человеке. Не угождали страстям своей плоти. Что заявил Песков без каких-либо доказательств? Искренние последователи Аввакума будто "целую жизнь истратили на ошибку" (КП, 82 г., 22 окт.).

Совоскул мог схватить, как далеко отстоял "гость из Москвы” Песков от насельников лесной окраины Лыковых: на их одежду сказал свысока – "занятная" (КП, 82 г., 20 окт.). А вот почему в Лыковской избе "пола ни метла, ни веник никогда не касались" (слова Пескова), без обращения к нашим наработкам не узнает. Агафья не радела за чистоту? Нет, не так. Просто-напросто она не имела свободного времени, отдавалась только мужицкой работе, первостепенной в борьбе за хлеб насущный, от чисто женских хлопот (нужных, конечно!) для живота никакой выгоды.

А что извлечет Совоскул из Песковского описания начинки избы Лыковых? Последите: какой была печь. Песковым она представлена для обозрения так: "Это была русская печь с двуступенчатым верхом" (КП, 82 г., 13 окт). А она не имела ни одной ступени! И ни с какого боку! Песков присочинил!

Эти сведения также от Пескова. Песков тиснул: из родового починка Тиши Карп Иосифович ушел с женой и "двумя ребятишками на руках". "Родом Акулина Карповна была из алтайского села Беи" (КП, 82 г., 19 окт.).

Но Карп Иосифович покинул Тиши двадцати шести лет, будучи холостым. Жену он привел на Прилавок, что возле Каирсу, с алтайской заимки Дайбово. Села Бии пока еще нигде не возникло, так что название для него Песков может попридержать у себя, вдруг понадобится.

Короче, работой Пескова этнографам нельзя воспользоваться, и ехать им к Лыковым уже давно не по что. Там, где лежал буквально на поверхности научный материал, пусто, как на исходящем на нет пепелище.

Что еще уцелело на нем?

Магнитные записи разговоров с Лыковыми я прокрутил в Красноярском пединституте. Профессиональный филолог, кандидат наук Галина Белоусова заинтересованно спросила: чем осеняют себя Лыковы – двуперстием или "щепотью"; дают ли в своей посуде напиться "людям со стороны", как называют те вещи, что у них в обиходе, а также все вокруг – от надворных построек до звезд Большой Медведицы.

Потом она осторожно, с готовностью пойти вспять, заключила, что у Лыковых сибирский старожильческий говор.

Мне, сопоставившему словарь своей матери и сестер Лыковых, естественно, не терпелось внести в свои предположения определенность. – Как у нас, в Ленском Прибайкалье? Но как учит народный опыт, лучше споткнуться ногой, чем словом. Белоусова отослала меня к сборникам с изысканиями ученых-словесников.

О чем они поведали?

Как Лыковы, недавно еще говорили на моей родной реке Лене и на пойменных землях средней части Ангары (в Иркутской области).

В чем я удостоверился? На какой огромный простор легли три ничуть не увядших отростка общего говора. Ясно, что сложившегося далеко от Сибири – за Каменным поясом (Уралом). Мной завладело намерение заняться исследованием: где следы его наиболее явственны?

Выхватил у Пескова строчку: "Мать и отец Карпа Лыкова (оба из истинных христиан или старообрядцев – Л. Ч.) пришли (на Большой Абакан – Л. Ч.) из тюменской земли" (КП, 82 г., 14 окт.).

Что отложилось в моем сознании? Не беспрерывно двигались Лыковы встречь солнцу, как когда-то говаривали. Была у них остановка.

И вдруг Песков поправил себя: "предки Лыковых пришли в Сибирь монгозейским путем" – в обход тюменщины. По северной дуге. (КП, 84 г., 25 авг.).

Впрочем, разумно ли было мне возражать против уточнения! Но, вместе с тем, как не смутило бы меня приведенное Песковым название для окружного пути Лыковых (от некой Монгозеи).

От своих сверстников я еще дошколенком знал Мангазею – "город украинной", обязанный своим существованием прибрежным плаваньям россов на кочах в Северном Ледовитом океане. Чтобы проверить, не изменила ли мне память, полез в монографию Н. Цомакион "Туруханские говоры" (Красноярск, пединститут, 1966 г.). Выписал: возле устья Енисея была Старая Мангазея. И новая тож (с теми же гласными). Развернул приложенный чертеж пошире. Монгозею на нем не обнаружил!

Кто исказил ее?

Песков обезопасил себя – закавычил сочетание "монгозейским путем". Не ему принадлежало оно.

Кому?

"Казанским студентам-филологам".

Получилось: им и ответ держать.

Что затем навело меня на размышления о том, все ли понял Песков как надо? Для определения, где пролег маршрут спасавшихся от преследований старообрядцев, казанцам вроде бы хватило записать "их говор" и выделить отдельные слова...

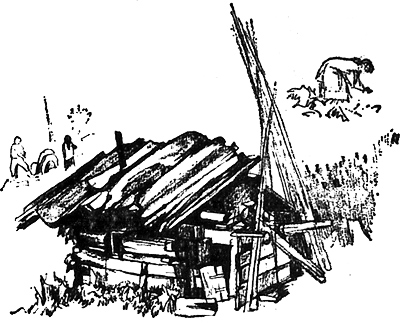

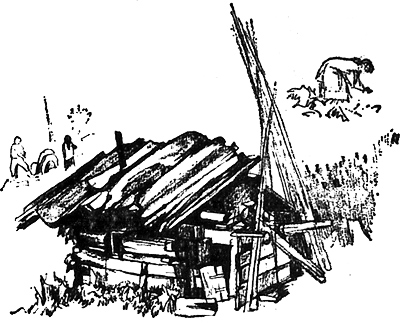

Попробовать прояснить обнародованную новость можно было у Лыковых. Наше второе сидение у них, в 1983-ем году, началось с прикидки – где больше подойдет поставить палатки. Потоптались мы на сухом взгорке. Направили свои стопы к толпе кедрушек на чуть заснеженном уклоне за картофельными гребнями. Потом задержались над обрывом к Большому Абакану, зело стесненному скалами – Щеками. Под ним, на каменистом откосе, поверх крутого подлеска валялись брусья разной длины, наполовину накрытые дверью косяки дверного блока, всякие доски, не все одной толщины, кое-какие с корой и продольными щелями. Пришлось пригласить Карпа Иосифовича рассказать, откуда свалилось такое добро. Неужели – с неба?

Оказалось – с него.

Лесное начальство вознамерилось удлинить избу братьев Лыковых. Изготовленную в Таштыпе "столярку" оно распорядилось погрузить в вертолет. И он, когда завис над Лыковским местечком под названием Север, сыпанул ее так неудачно. Не на полянку подле картофельного огорода, а за нее – в направлении к Большому Абакану. На осыпь под не очень прочным дерном.

Кто-то должен был все привезенное по воздуху вытаскать наверх. Не Лыковы, конечно, так как они, урезав чтение утренних молитв, отдались подготовке к зиме, после шишкования спешили подзапастись ягодами, собирали грибы и рвали травы для лечебных настоек.

Мы ринулись попробовать: годимся ли для .крайней работы мужиков – носить тяжести в гору? Взгромоздили себе на загривок кто что из изделий машинной обработки древесины. И тотчас ощутили вполне точно: не сдюжим, хоть не хилые. Но все же потянулись к тропе, как по слабо натянутому канату.

Первый передых у нас и Карпа Иосифовича, в ту пору приставленного Агафьей переворачивать смородину на берестяных противнях, выпал общим.

Мы сели с ним на штабелек из всего, наношенного нами оттуда, снизу, как сказал Карп Иосифович, "вырученного" нами от погибельного превращения на сырой земле без подкладок в труху.

Кому-то из наших пало на ум полюбопытствовать, читал ли кто из Лыковых "отчет" Пескова "Таежный тупик"?

– Лежит он... – горестно растянул Карп Иосифович.

– Где? – Наклонился к Карпу Иосифовичу Игорь Павлович, к тому году, после защиты докторской диссертации, возведенный на профессорскую должность.

– У избы на речке. В поленнице. – Никогда не выходивший из себя Карп Иосифович помнил, как Песков обличал его с выходцами из Тишей в бегунстве, и пригласил меня высказать свое суждение: – Как он (Песков-то, провозгласивший себя другом Лыковых – Л. Ч.) по пути пишет?

Я не покривил душой – высловил, что рассчитанно была названа Песковым жизнь Лыковых в укрыве – тупиком. Какой она была, такой не попала бы в печать – как состоявшаяся на здоровой основе. Могла поколебать нашу веру – туда ли мы устремились, – распевая "трудовые будни – праздники для нас".

Когда мой пересказ того, что, по Пескову, предопределило лесование Лыковых, приблизился к концу, к нам завернула Агафья. Она ничего порочного не увидела в сближении Лыковых с "Робинзоном", не ведая, что приключениям Робинзона в книге Даниэля Дефо предшествовала случайность, но ухватилась за "осколки почти ископаемой жизни" – слова Пескова о том, что попутно нашли геологи у Большого Абакана:

– Мы, се ли, из-под земли?

К худому приличился Песков, – вот что было крепко усвоено Карпом Иосифовичем. Иначе-то разве овладела бы им замешанная на обиде охота дознаться, кого довелось откопать до них?

– Как кого?.. – Запустил я глаза в "Тупик", прочел для себя: "Но одно дело – давнее прошлое, другое – как эхо прошлого, как находка живого мамонта, этот таежный случай". А затем для Карпа Иосифовича. – Тут только сравнение!.. – И опять про находку живого мамонта, но уже вслух...

– А... хто такой мамонт? – Едва справился Карп Иосифович с убыстрившимся дыхание.

И Агафья тоже стала неузнаваемой. Взъярилась:

– Это не годно дело-то. Срамить нас.

* * *

Из дорогого подарка лесников мало что уцелело. Из него мы выбрали очень уж разбитые доски, со смолами. Оглядела их Агафья без восторга и, смекнув, на что они могли сгодиться, поведала, каким урожаем одарило их лето. Складывать кедровые орехи будет некуда.

– Как так? – озадаченно воскликнул абазинский шахтер-электрик Николай Пролецкий. – У вас же – лабаз. Рядом почти.

– Некорысный, – сокрушилась Агафья.

Между прочим, она в каждом мужике видела плотника. И в нас, выросших вне труда на деревенских подворьях.

– Нарастим его. – Пообещал я, веря в то, что к руке все приходится, когда есть желание услужить хорошим людям.

– Да се... Разве вестно вам. как строят. – В Агафье, что-то слышавшей, как живут горожане, не взяло верх ни сомнение, ни надежда на нас.

К нам бодро присоединился профессор:

– Аганя! Будешь нашим прорабом!

Кем, она едва ли представила. Но положилась на нас: не такие, на худое не подтолкнем. И погладила левую руку чуть выше запястья.

– Болит? – Молодому, бойкому на ногу Николаю хватило мгновения подскочить к Агафье и позвать Игоря Павловича: Кто еще у нас, кроме него, отвечал за здоровье!

Так и длились после наши будни посреди неоглядных зарослей кедрача, елей и пихт: днем – сколачивали ящик на жердевом помосте лабаза, по вечерам у костра растапливали стеариновые свечи для прогревания Агафьиной руки. Не без шуток, конечно. А художник Эльвира Мотакова писала картины.

К исходу недели нам осталось накрыть на стропилах клетки. Только вот – чем?

В строительном деле могли пойти в ход желоба – ничем не ограниченные кедровые корыта.

– Тес, – мягко, с дружеской улыбкой подсказала Агафья, зная, что, по-моему, он считался досками большой длины.

Я как опешил:

– Но послушай, теса у вас не было. И нет.

Агафьино растолковывание. что к чему, получилось очень коротким:

– А сем делают их?.. – Махнула подзажившей рукой на горку из желобов. – Тесалом, поди-ка.

Впрок заготовленных "тесин" нам не хватило. И Агафья привела меня к свежим плахам из толстого, в два обхвата, кедра.

Возле его комля, на примятой траве, среди опилок валялись ни на что больше не годные клинья с разлохмаченным верхом и сработанная для святорусских богатырей колотушка.

– Сколь накололи!.. – Восхитилась Агафья.

– Кто?

– А, Валерий... Да иссо с ним Галина Павловна.

– Откуда они?

– Про Казань слыхал?

С казанцами меня свел Институт русского языка. Пригласил на доклады о говорах в имение отца жены Пушкина Натальи Гончаровой.

К Лыковым никто не присоседивался. Кое-кто из тишинцев выходил на них, но только на дальних подступах. И как не отправилась бы к ним из Казанского университета филологическая экспедиция кандидата наук Галины Слесаревой, поскольку представилась невероятная возможность услышать русскую речь предалеких лет. законсервированную как нигде и – живую. К тому же не требовалось фантастической машины времени.

Само собой, что ученые Казани на лыковский быт смотрели во все глаза. И только не разводили руками. Приземистые, обставленные хламом избы вроде едва стояли, а изнутри блестели как нельзя лучше оструганными стенками и широкими лавками. Глиняной глыбой возвышалась русская печка. Для освещения нащепывался пук березовых лучин. А то и два – в зависимости от справлявшихся служб. На берегу, за тальниковой гущей, скрытно покоились рыбацкие снасти для перегораживания реки: плетеные стенки, козлы, слеги... В ближайшем бору настороженные ямы ожидали, когда в них рухнет марал. Все, как на заре человечества!

Наконец казанские исследователи усвоили обычаи хозяев, а также запреты. И, естественно, затем легко определили их житейский уклад. Соотнесли они его со старообрядческим – никаких расхождений!

Настал срок сосредоточиться на особенностях звукового строя Лыковской речи. Аспирант Валерий Маркелов записал в свою рабочую тетрадь, что Агафья замедленно проговаривает слова, отчего создается впечатление: почти поет! Но – почему?

Взор задумавшегося Маркелова вобрал книги на восточном "прилавке" (пристенном козырьке), отдельно "Златоуст", "Общую Минею", "Часовник", "Семидесятник", "Пролог", "Страсти Христовы"... Поднялся до икон – не только писаных маслом, и бронзовых, в виде складней-соборов. Наткнулся на кадило. Но такой замкнутый, с глубоко упрятанным недовольством собой за медленное продвижение мыслей.

Через день Маркелову пришлось вечеровать рядом с молившейся Агафьей. И что далось открыть ему? "Агафья – хранительница древнерусского знаменного "распева".

Между прочим, его византийские истоки уже где только ни иссякли.

Следом Маркелов отметил: у Агафьиного голоса – носовой оттенок. Как во французском языке.

Попристальней пригляделся к Агафье. Нос у ней был как нос – без каких-либо отклонении. Может, что с небом?.. Нет, оно было обыкновенно мягким. А маленький язычок? Он двигался как следовало – совершенно свободно.

И Маркелову показалось, что объяснения Агафьиному прононсу не найти. Конец.

После что попало ему в поле зрения? Велика ли была у Лыковых речевая практика! Лыковы больше читали, чем говорили. А чтению надлежало придавать особое значение (опять же по унаследованным произносительным нормам незапамятных кой для кого церковных служб). Отсюда – прононс!

Лыковскую речь в океане нашей, претерпевшей столько насилий, Маркелов назвал живым островком. Но Лыковская семья сложилась из двух очень сближенных островков, что он же и подметил. Карп Иосифович налегал на "о", а Агафья – "акала", чем, кстати, не выделялись в детской половине все. Феноменальный случай!

От кого пошло "аканье"? От жены Карпа Иосифовича – Акулины (по семейному, Акелины), уроженки заимки Дайбово на реке Бие.

После полевых трудов Маркелову понадобилось окунуться в архив.

Горно-алтайский регион к концу XVIII века заселили старообрядцы-ветковцы, изгнанные из южных и западных губерний России. Их акающий говор подвергся влиянию русского оканья. Там образовался "вторичный акающий говор". Он и был впитан Акелиной с раннего детства.

А где окали? На русском Севере: в Вологде, Вятке и в Нижнем Новгороде. Оттуда пришли в Сибирь родичи Карпа Иосифовича.

Краевед Константин Ефимов прислал мне карту Нижегородской губернии XVII века с карандашным крестиком над селом Лыково. И приписал под пометой: "Не наши ли земляки, Лыковы?"

Я заново перечитал "В лесах" Мельникова-Печерского, чтобы выбрать примечательные слова в прямой речи персонажей из народа. Поискал их в словаре наречий верховья Лены, средней Ангары и Большого Абакана.

Тут свершился мой вояж со старообрядцем из метрополии Московской и Всея Руси Александром Лебедевым, художником Мотаковой и Пролецким на Ка-Хем, в женский монастырь Чадралыг.

С Тувы мы махнули на Еринат. И как было не радоваться: Лебедев обнаружил у Агафьи никому не ведомый стих о разгроме под уездным городом Семеновым Оленевского скита. У ней глаза влажнели, когда пела его, словно приходилась сестрой всем натерпевшимся страшного лиха.

Минуло три года. До меня донеслось, что Агафья получила письма из села Лыково. Я. как прилетел на Еринат. подсел к ней. И она воспроизвела для меня говоренное ее отцом: "Керженские мы (со знаменитой речки Керженец). Жили подле церкви".

В тот же раз записал я от Агафьи и про происшествие под Лыковым на мосту: как братья обозники оставили на нем застрявший воз, чтобы успеть на молебен, и какое чудо потом поразило всех прихожан.

Я подал мысль Маркелову поискать фонетические следы Лыковых в Афоне старообрядчества – по Керженцу. Списался с Лебедевым, заявившим себя очень вдумчивым исследователем только на первый взгляд простой истории старообрядчества.

Поездка на Нижегородчину у нас удалась. У меня нет сомнений: род Лыковых в пресловутом плаванье в Мангазею не участвовал, он кержацкий. Но последнее слово, так ли – за Маркеловым, все еще обрабатывающим магнитные записи.

Казанская экспедиция Слесаревой-Маркелова упросила Агафью прочесть "Слово о полку Игореве".

Можно вообразить, как раздвинуло лесную тишь произведение двенадцатого века. Все слушали, не смея перевести дыхание. "Почнем же, братие, песнь..."

"Агафью не затруднили ни глагольные, ни падежные формы. В общем, язык ей был понятен. Запнулась она только на двух-трех незнакомых словах" (из статьи Маркелова в "Сов. Татарии", 91 г., 9 ноября).

Чего опасались устроители эксперимента? Не перешла бы Агафья на размер повседневных молитв. И вздохнули с облегчением от того, что она верно угадала жанр, – излагала события в полагающихся размерах.

Не преминул и я послушать "Слово" в Агафьином исполнении. Что напомнило оно мне? Слезное причитание моей матери на похоронах брата Георгия.

Мы дерзнули заменить Агафью. И ничего не вышло. Мышцы "произносительной" базы у нас, как убедились, не те. Не для воспроизведения древнерусских фонем.

Нам и транскрипированный-то текст (со значками. как выговаривать слова) не дался, – читали мы его, как иностранцы, с акцентом.

И Песков тоже подвиг Агафью прочесть "Слово". "В библиотеке "Комсомольской правды" нашел его старинное издание". И что обнародовал? Оно, являющееся, как известно, произведением древнерусской литературы "напечатано старославянским шрифтом"!

Чем завершилось смелое вторжение Пескова в обманчиво открытую для всех область литературы? "Большинство слов не было известно" ни Агафье, ни ему. "Чтение не пошло". По другому молвить. "Слово" не для Агафьи. Чуждо ей. (КП, 84 г., 25 авг.).

Что доказал Песков? Он и понятия не имел, какие тексты были доступны Агафье, – только писанные печатным кирилловским полууставом. Привезенное на Еринат "Слово" ему следовало переписать Агафьиными буквами (из Агафьиных писем), то есть перевести его для Агафьи, как определили казанские ученые, графически. Вот уж поистине, не миновать беды, коль сапоги начнет тачать пирожник.

* * *

После гостин в Лыковском селище Галина Письменская сказала: "Мы с трудом понимали" дочерей Карпа Иосифовича (КП, 82 г., 9 окт.).

Их речь понимал "с трудом" и проводник Пескова. (КП, 82 г., 9 окт.).

Сам Песков речь невыделимо русской Агафьи нашел "странной" (КП, 82 г., 19 окт.). А Агафью отнес к блаженным, по меньшей мере, приравнял к ним (КП, 82 г., 13 окт.). Но едва ли не потому, что Агафья произносила слова нараспев и в нос. Сошлюсь на Галину Письменскую: в речи сестер, Натальи и Агафьи, "было много старинных слов" (КП, 82 г., 9 окт.). Сколько же? Песков насчитал – шесть (КП, 83 г., 4 сен.). И надо же, они напрочь разделили людей из лесной отчины и представителей послеоктябрьской бучи.

Что выявилось? Наши современники изучали русский язык только в школе. Что-то донеслось до них про существование народных говоров, но как с далекого берега.

Впрочем, и повсюду-то изошло на нет стремление припадать к родникам народной речи, – утвердился очень ограниченный словарь. Ради большей доходчивости. А по существу – для охвата широких масс. Все заговорили одинаково бесцветно и, само собой, мимо чувств.

К тому же насаждавшаяся в нашем мире обязанность "быть в курсе" сводилась к чтению мало чем отличавшихся друг от друга газет.

А какие опусы заполняли их? Тот же Песков – что слышал, то и печатал. Старообрядческая одежда-лопотина у Пескова преобразилась в лапотину (КП, 83 г., 4 сен.). Обжитая Лыковыми река Еринат стала Эринатом (КП, 87 г., 25 июля). Лыковское варево превратилось в хлебово (КП, 87 г., 25 июля). Из священных книг Лыковы знали содержание слова "вельми", но в речевой повседневности использовали свое, привычное – "найпаче". А Песков с этим, конечно, не посчитался (КП, 82 г., 19 окт.). И так далее.

Агафья постоянно, и не по прихоти, заменяла Ш на С. Но что было до этого Пескову! Синица-трясогузка, на Агафьином наречии, ПЛИСКА, под пером Пескова обернулась – ПЛИШКОЙ (КП, 82 г., 16 окт.). После осмотра ловчих ям из Агафьиных уст вопреки обыкновению прозвучало: "но ниШто не попалось в них. Вместо – НИСТО (КП, 83 г., 4 сен.).

На самом деле несуществующая Агафьина шепелявость прямо-таки выперла через край в описании Песковым страха Агафьи за здоровье людей из нашей, по Пескову, "нормальной жизни" (КП, 82 г., 22 окт): "Да, иШШо, говорят, какая-то мирская болезнь объявилась"...

Агафья могла сказать правильно: спид. Но Пескову, стремившемуся волюнтаристски вписать Агафью в надуманный образ шибко отсталой, понадобилось из "спида" сделать ШПИД. И Агафья как будто сподобилась произнести это слово! (КП, 82 г., 13 окт.).

Как в холодной войне против идеологических врагов, Песков выставил напоказ, какие все Лыковы – помыкают русской грамматикой. "Тут молния ВДАРИЛА в кедру". Не "ударила", заметьте (КП, 82 г., 13 окт.).

Каирские бурильщики вроде бы встревожились: если Дмитрий не примет лекарства, то умрет. И Лыковы высказали такое суждение: "Сколько бог ДАСТ, столько будет жить" (КП, 82 г., 19 окт.). Позже – в Агафьином ответе на дружеское предостережение, что ей некого будет позвать на помощь, все услышали: "Что бог ДАСТЬ" (КП, 88 г., 29 дек.). Но ни твердое ДАСТ, ни смягченное ДАСТЬ у Лыковых не было в ходу, у них в таких случаях употреблялось другое сочетание: "На все воля Божья".

Родители Агафьи и читали, и писали, вели счет времени, выращивали на пропитание все нужное, вырабатывали ткань, шили одежду, охотились и добывали рыбу. Словом, осмысленно обеспечивали существование своей семьи. Но тем не менее, как вышло у Пескова, "были темные" (КП, 82 г., 19 окт.).

И "младшие в семье" тоже были "темные" (КП, 82 г., 22 окт).

А что Песков положил в основание своего обобщения? "Не знали Лыковы, что жили на земле великие люди: ...Ленин", который, в восприятии Пескова, видимо, был как свет в окне (КП, 82 г., 22 окт.).

И какой должна была получиться жизнь Лыковых? Конечно, "убогой" "Убито было" у них "чувство красоты", не было "никакой попытки украсить одежду" (КП, 82 г., 22 окт.).

А в действительности? В ней Песков опроверг самого себя. От бабушки Раисы у Лыковых хранился тонкий холст серого цвета. Но он прежде был окрашен, а уж потом раскроен для Агафьи с Натальей на платья.. И, разумеется, не для повышения носкости, – только б чтобы стал приглядней (КП, 82 г., 17 окт.).

О том же, что тяга к красоте у Лыковых существовала как врожденная, можно заключить из разговора Пескова с Агафьей: "Зачем тебе красные нитки?" Вместо ответа Агафья достала из туеса искусно (не как-то! Л. Ч.) плетеный из черных и красных ниток узорчатый поясок. Оказалось, поясками Агафья одаривала поварих, привечавших ее в поселке Каир (КП, 85 г., 2 окт.).

И еще о неистребимом пристрастии Лыковых к красоте. "На вопрос – что ей ближе всего пришлось по душе и более всего нужно? – Агафья с улыбкой взяла красный снаружи и ярко белый изнутри чугунок. "Хороший. На Пасху сварю в нем кашу" (КП, 83 г., 23 сен.).

Столь же далекими от правды оказались пассажи Пескова о том, что "чувство Родины" у Лыковых было с крупинку" (КП, 82 г., 22 окт.). А оно у них вмещало полстраны. Чем причащались они? Дарами из Иргизского монастыря. Что под Саратовом. Не раз было вымолвлено Карпом Иосифовичем, что дозволение на закладку его дала Екатерина Вторая, а разгром учинил – Николай Первый.

А сколько торжествующе обличительного пафоса вложил Песков в оповещение: "Не знали Лыковы песен"! Между тем Агафья сызмалу пела стих об уничтожении Оленевского скита под Семеновым на Нижегородчине, кстати, никому неизвестный, ни в одной старообрядческой общине, как памятник старорусской культуры он передан нами Московскому университету.

Чему изумился Песков? "Как могли люди (Лыковы – Л. Ч.) выжить... в сибирской тайге... с морозом под пятьдесят?" (КП, 82 г., 9 окт.).

Искать, откуда взял Песков, что Лыковых терзал в такой степени свирепый мороз, бесполезно, – у него нет указания на источник, приведено свидетельство только абазинского охотника Моганакова. Но уж очень оно напоминает на исходящее от Пескова. Из его слов. И использованных притом в том же порядке. Можете убедиться. Зимы были "с морозом под пятьдесят" (КП, 82 г., 10 окт.).

Может, Песков сверялся с картой погоды, и подозревать, что он передоверился изустной вести, преждевременно? Что наработали синоптики с 1928-го года в долине реки Таштып среди восточных склонов Абаканского хребта? "Средняя годовая температура воздуха (в районе Таштыпа – Л. Ч.) – 0,2 градуса". Самый холодный месяц – январь (-18.8 градуса). Абсолютный минимум мороза зафиксирован только один раз – в 1978 году (-47 градусов).

И хотя Лыковская высота превосходит Таштып на 595 метров, она на 240 километров юго-западнее Таштыпа. Оттого ее зимы значительно мягче. Об этом же в справочнике насчет климата в Алтайском заповеднике с охватом верховья Большого Абакана: "Зима довольно теплая, средняя температура января 8-14 градусов" ("Заповедники СССР", изд. "Лесная промышленность", М., 1983 г.).

После Песков снизил морозы в районе Лыковского обитания до тридцати градусов (Таежный тупик, М., МГ, 90 г., с. 15). Но в связи с чем настало потепление? И притом задним числом?

Чем завершились климатические переиначивания Пескова? Среди моих друзей взамен глаголов "преувеличить", "притянуть", тем более "навязать" свое никак не обоснованное мнение вошло в обычай использовать глагол из существительного в его сочетании: "мороз под пятьдесят". Перестали говорить: "Опять солгал Песков"... Сморозил!

От того же времени идет отсчет вхождения в наш лексикон словца для особого высвобождения от лжи: размораживания.

* * *

Нас увлекла также загадка, почему младшие Лыковы невысокого роста, – не как их отец Карп Иосифович? Или не так обрабатывали землю, из-за чего им не попадало на стол все необходимое? И теми ли травами лечились?

Мне удалось переправить к Лыковым профессора института медико-биологических проблем Аркадия Ушакова, доктора Ишимского пединститута Витольда Шадурского, кандидата наук из института Корха Ольгу Полетаеву, главного врача-травника Центра здоровья в Красногорске Сергея Кочнова.

Профессору Магомеду Гаппарову не повезло сделать шаг в сторону от своей перенапряженной работы, так ему образцы Лыковской пищи я переправил для изучения в лабораторию Российского института питания.

А Песков, чтобы опорочить нас, объявил (сморозил?), что в наших усилиях "нет ни здравого смысла, ни простой осмотрительности" (КП, 92 г., 2 мая), только "вздорная претензия, спекуляция" на "изучении Агафьи" (Труд, 94 г., 6 марта). И, конечно, он не снизошел до чтения сборников с публикациями научных итогов наших поездок к Лыковым, так и пребывает, по всей видимости, в уверенности, что не к чему ему быть точным.